経営戦略とは?経営戦略立案の目的とメリット

新聞記事やビジネスの場などにおいて、「経営戦略」という言葉をよく耳にします。

特に不確実性の高い時代において、「戦略の良し悪し」が経営を左右するため、戦略の立案に注力をしている経営者や企業も多いと思います。

ただし、一般的に学校等で習う内容ではありませんので、その言葉の定義が曖昧に使用していることもあるかもしれません。

今回は「経営戦略」とは何か、「戦略」という言葉の歴史なども含め、経営戦略立案の目的とメリットをお伝えします。

↓弊社では経営戦略立案方法を学べるオンライン動画研修(ビジかんアカデミア)もご用意しています。個人のスキルアップや社内のリスキリング研修にご活用ください。

目次

「戦略」はさまざまな場面で使用される

「戦略」という言葉は、さまざまな場面で使用されることがあります。例えばビジネスの場面では以下のような戦略があります。

- 経営戦略

- マーケティング戦略

- 競争戦略

- プロモーション戦略

- DX戦略

- グローバル戦略

- ブルーオーシャン戦略

また、ビジネスの他にも以下のような場面で戦略という言葉が使用されます。

- 外交戦略

- スポーツの戦略

- 将棋の戦略

- 戦略ゲーム

もともとは軍事用語である「戦略」

「戦略」という言葉は、もともとは軍事用語から生まれたと言われています。戦争において勝利するために、大局的(部分的ではなく全体的)な策略を立て、兵を配置したり動かしたりしていました。世界で最初に戦略の概念を示したのは孫子(紀元前500年頃の中国の兵法書)と言われています。

では、「戦略」を辞典で調べてみましょう。

① 戦争に勝つための総合的・長期的な計略。スポーツの試合においても用いる。→戦術

② 組織などを運営していくについて、将来を見通しての方策。「経営―の欠陥」「―的人生論」「販売―を立てる」

[補説] 具体的・実際的な「戦術」に対して、より大局的・長期的なものをいう。

– weblio辞書より

①がまさに、戦争に関わる解説ですね。

そして、②が「経営戦略」にも関係する記述です。

「戦略」はもともとは軍事用語でしたが、1960年代にビジネスにおいて企業間の競争が激化してきたことや企業組織が大規模化してきたことを背景に、経営用語として使用されるようになってきました。

「経営戦略」は将来に向けての方策

辞書の②のように、特に「経営戦略」で重要なことは「将来を見通しての方策」することです。

②組織などを運営していくについて、将来を見通しての方策。

つまり、「将来に向けて、どのような方策をとるのか?」が経営戦略です。

もう少し加えると、「将来への展望に向けて、全体的・中長期的な視点で、企業の資源(=リソース※)配分を決定するための経営判断」です。

※リソース:ヒトモノカネ情報など、企業が有している資源

では、経営戦略を立案する目的・メリットと、立案しない場合のデメリットを見ていきましょう。

「経営戦略」を立案する目的・メリット

経営戦略を立案する目的は、経営を円滑に進め、将来への成長に繋げる可能性を高めることでしょう。

経営戦略がしっかり立案していれば、例えば以下のようなメリットがあります。

- 経営の意思決定が速くなる・基準が明確になる

- 従業員の意思を統一できる

- リソースが有効活用できる

- 外部からの印象(ブランディング)を明確にできる

- 融資、補助金等の申請がしやすくなる

そのほかもありますが、どれも経営を円滑に進めるため・成長するために必要なことです。

特に私がもっとも重要と捉えているのは、「意思決定」の基準が明確になり、速くなることだと考えています。経営としての軸を作り、要不要を明確にすることは、企業活動を円滑にすることができます。

「経営戦略」立案をしない場合のデメリット

反対に、経営戦略を立案していないデメリットは以下のようなことがあります。

- 意思決定が曖昧になる

- 目的のない短期的な視点の行動をしてしまう

- 従業員の思考や行動がバラバラになりやすい

- ブランディングできない

- 結果的に無駄なコスト増になることもある

- 融資、補助金等が通りにくい

経営戦略を立案しない場合は、経営においてさまざまな弊害が発生してしまう可能性があります。戦略もなく行き当たりばったりで経営していては、将来の成長が見込めないどころか、経営を円滑に進めることも難しいでしょう。

「経営戦略」を立案するために必要なこと

では、「経営戦略」を立てるためには何が必要なのでしょうか?

「戦略」は地図を描くようなもの

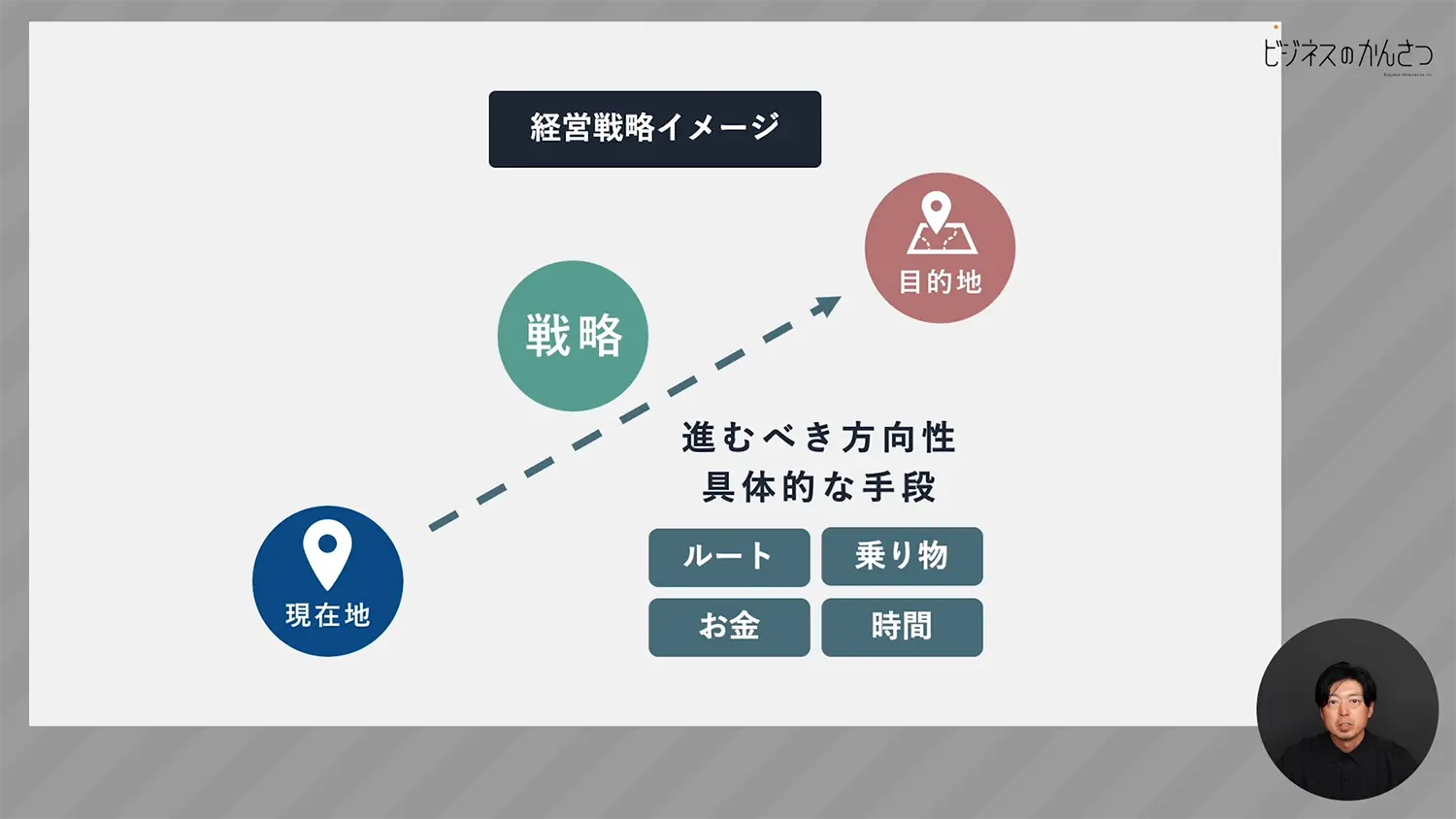

戦略を簡単に図にすると以下のように描くことができます。

オンライン動画研修「事業計画書作成のための経営戦略立案プロセス研修」(ビジかんアカデミアより)

「現在地」から「目的地」までどういう方策で行こうか?を練ることが「戦略」を立案することとなります。

前述した通り、戦略には経営戦略・マーケティング戦略・競争戦略・・・などさまざまな戦略がありましたが、どの戦略もこの図のように「地図」を描くものです。例えばマーケティング戦略だとしたら、マーケティングの側面として、現在地から目的地に行くためにはどのようなマーケティングの方策を取れば良いのだろうか?を練っていきます。

まずは、現在地と目的地をはっきりさせることが必要

地図を描くためには、「現在地」と「目的地」を明確にする必要があります。

皆さんも日常でGoogleMapやカーナビ、乗換案内などで地図を使用することがあると思いますが、現在地がどこで目的地がどこか?がはっきりしないとルート(=戦略)は出ないですよね?

地図では現在地はGPSで示してもらいますが、目的地は自分で決めて検索すると思います。

「現在地」も「目的地」が曖昧だとルートが出ませんので、その2つをはっきりさせることが戦略を立てる上で重要です。

「現在地」も「目的地」も時間軸で考える

現在地・目的地は、時間軸で考えると整理しやすくなります。

①現在地(過去〜現在)→現状分析

②目的地(未来)→経営ビジョン

③ルート(①から②への道)→戦略

実際に戦略立案のコンサルティングの場面でも、戦略立案の前に①現在地(現状分析)と②目的地(経営ビジョン)を設定します。

現在地を把握する(現状分析)

現在地を把握することを「現状分析」と言います。

経営は、過去や現在の事業・業績があり、そして未来があります。財務諸表にしても、1年ごとに「期」(=ワンイヤールール)があるように、過去の記録や現在の記録があります。毎年の会社の成績を一生懸命作成し、申告していると思います。

企業が今どのような状態にあるか?を「見える化」するのが現状分析です。現状分析のことを「企業診断」と呼ぶこともあり、中小企業診断士の「診断」はこの部分が大きいですね。(ただし中小企業診断士の役割は経営ビジョンの設定も戦略も立案していきます)

目的地を設定する(経営ビジョンの策定)

そして戦略立案で大切なのは、目的地である将来の姿をはっきりさせること。

将来の姿のことを「経営ビジョン」とも言います。

「経営ビジョン」をかなり簡略にいうと、◯年後の事業内容・業績を決めることです。それが企業の「目的地」となります。

まとめ

経営戦略は、「将来に向けて、どのような方策をとっていくのか」を決めることです。

まずは自社ビジネスの「現在地」「目的地」をはっきりさせ、その上でルートを策定していくことが戦略を立案することです。まずはそのことをインプットしていただければ幸いです。

短期研修で事業計画(経営戦略)を策定する

弊社では、3日間短期集中の「事業計画書作成 人材養成研修」を実施しています。

経営理念・経営ビジョンをはじめ、経営戦略立案をし事業計画書を作成するまでを基礎知識から学んでいただけます。経営者の方の学びにも、従業員のリスキリングとしてもご活用いただけますのでお気軽にお問い合わせください。

↓

オンライン動画研修で学ぶ

弊社では経営戦略立案方法を学べるオンライン動画研修(ビジかんアカデミア)もご用意しています。個人のスキルアップ、社内のリスキリング研修にご活用ください。