かんさつ日記

category: ビジネスの観察

【e-Palette】全国初の公道での定期運行となる、e-Palette(イーパレット)に乗ってきました。

愛知県で全国初の公道での定期運行となる、トヨタ社が開発した電気自動車「e-palette(イーパレット)」に乗ってきました。

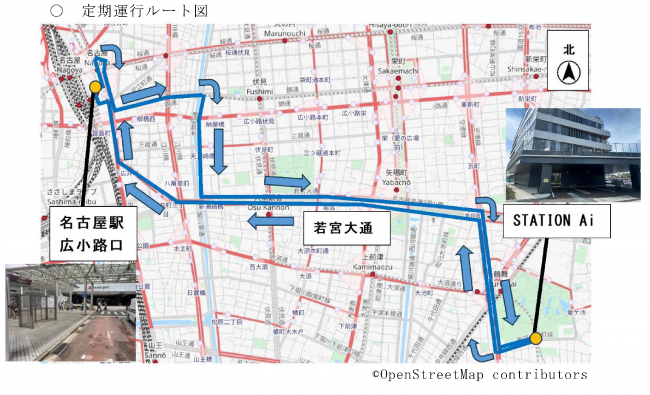

2025年11月〜2026年3月までの実証実験中で、STATION Aiと名古屋駅の往復を1日6便程度運行しているようです。

名古屋駅で打ち合わせの予定があり、往復で利用してみました。

e-Palette(イーパレット)とは

トヨタ社Webサイトによると、「e-palette」はトヨタ社が開発した電気自動車で、移動のみならず、移動店舗やサービス空間としてさまざまなモビリティサービスに活用できるバッテリーEV。

乗車定員は7名で、低床の大開口のスライドドアにより、歩道の高さによっては車椅子の方が介助なく自力で乗降することも可能だそうです。

現在はドライバー主体の操縦ですが、2027年度にはレベル4の自動運転システムで市場導入を目指しているそうです。

自動運転レベル4・・・システムが主体の操縦。特定条件下における完全自動運転(ブレインフリー)で、場所や天候、速度などの特定条件下の元、自動運転システムが全ての運転を行う。

運行区間は名古屋駅~STATION Ai

愛知県は2018年に「Aichi-Startup戦略」を策定しており、その取り組みの一環としてこの「e-Palette」を全国の自治体に先駆けて導入しました。

そのため、スタートアップ拠点である「STATION Ai」と名古屋駅を結ぶ実証実験の運行になったようです。

便数は、往復6便/日で、乗車定員は7名です。

走行ルートは若宮大通を中心とした公道です。

愛知県Webサイトより

乗車予約はネットで

実証実験では、ネットでの乗車予約が必要でした。

STORES予約を利用していました。氏名やSTATION Aiの利用目的などの入力が必要でした。

乗車時にスマホで「チェックイン」して、運転手さんがタブレットで氏名を確認しての乗車でした。

現在は手動運転。自動運転は2027年度?

「e-Palette」のイメージから、自動運転なのかも?と思った方も多くいらっしゃいましたが、現在は手動運転です。

JR東海バスさんの運行でした。

ラッピングは愛知県マークやSTATION Aiロゴ、JR東海バスロゴが施されています。

名古屋駅〜STATION Ai間がノンストップで快適でした。

所要時間はおおよそ30分程度。

ガラス張りで視界が広いのですが、運行中、多くの方がスマホカメラを向けていたので少し恥ずかしかったですね。

運行期間:2025年11月10日(月曜日)から2026年3月31日(火曜日)まで

参考:「e-Palette」の定期運行の開始及び実証実験の実施について(愛知県Webサイト)

FGN 〜福岡のスタートアップ支援施設 Fukuoka Growth Next〜に行ってきました。

先日、博多に行く機会があり、空き時間に福岡のスタートアップ支援施設「FGN(Fukuoka Growth Next)」に立ち寄らせていただきました。

FGNは、福岡市が中心となって運営するスタートアップ支援施設で、旧大名小学校をリノベーションして誕生した場所です。

校舎の面影を残しながらも、起業家やクリエイター、エンジニアなどが集まる、エコシステムを目指す場所。

まさに「次の成長」を感じる空間ですね。

教室がそのままオフィスに。

教室を改装したコワーキングスペースや、カフェスペースも併設されていました。

東京でいうとWeWorkのようなコワーキングスペースに近いですが、FGNはもう少し「地に足がついたローカル感」と「人と人のつながりの近さ」がある印象ですね。

名古屋の「STATION Ai」ともまた雰囲気が違います。「なごのキャンパス」に近いですかね。

元校庭?の場所は芝生エリアで、皆さん自由に過ごしていました。いい空気感でした。

地方発のスタートアップ支援の中心地

FGNは、福岡市が力を入れているスタートアップ都市構想の中核でもあります。

支援プログラムやイベントも多く、スタートアップ同士の交流が生まれる環境が整っているようです。

施設内には、エンジニアやデザイナー、経営者など多様な人材が集まり、まさに「成長の交差点」といった雰囲気。

地方都市の強みである“人と人の距離の近さ”が、起業支援にも生きているように感じました。

中心地からもとても近くてアクセスも素晴らしいですね。

個人的に、福岡はすごく好きな都市なんですよね。空気感が本当に好き。人も素敵。

福岡出身の人に憧れます。

短い滞在時間でしたが、とても刺激的な場所でした。

【ビジネスの観察】メッセナゴヤ2025

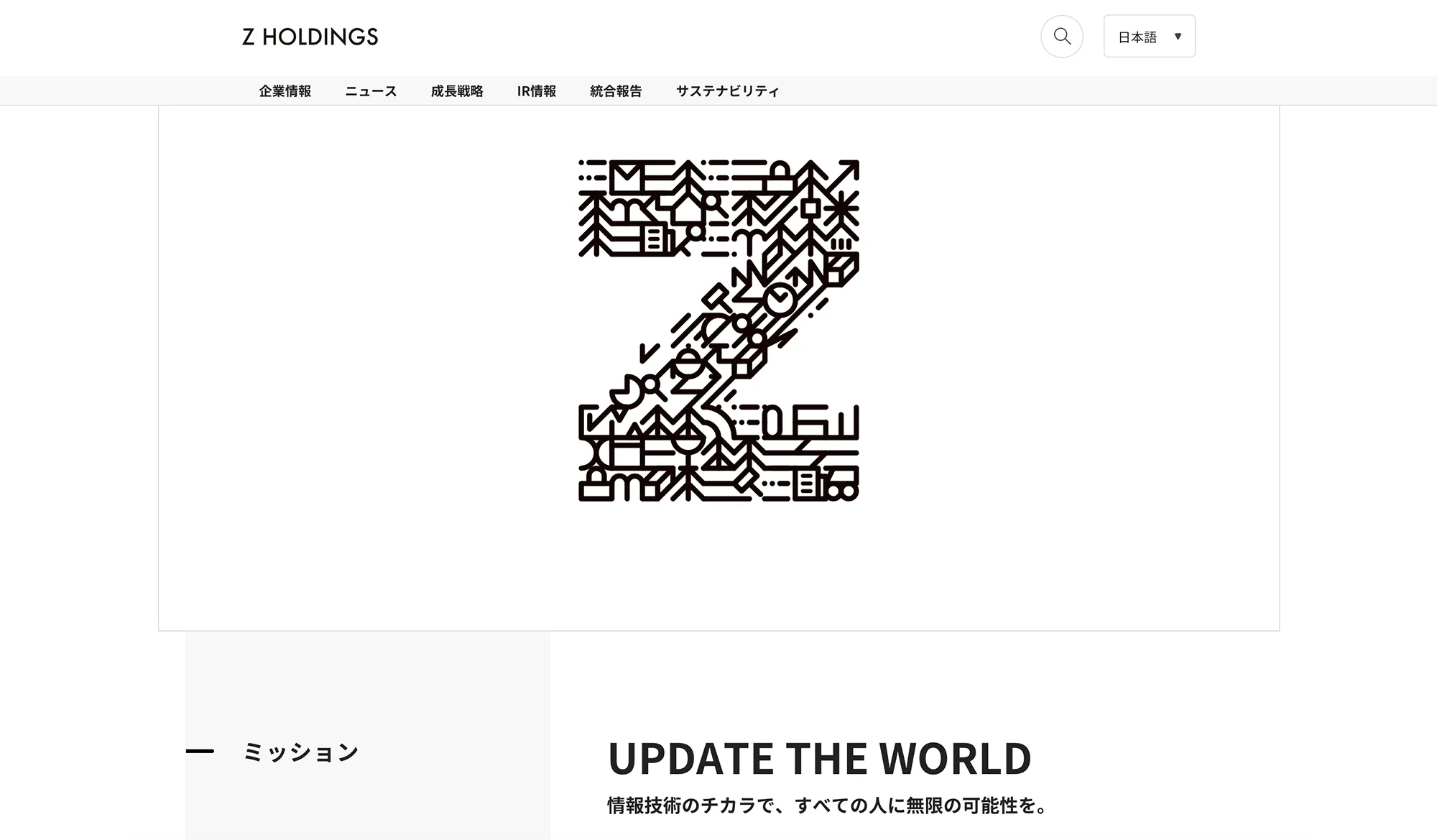

2025年11月5日・6日・7日に開催された、日本最大級の異業種交流展示会「メッセナゴヤ2025」に行ってまいりました。

「メッセナゴヤ」は、業種や業態の枠を超えた幅広い企業が出展する展示会で、毎年足を運ばせていただいております。

今年は「デジタル化(DX、AI、IoT)」「モノづくり」「カーボンニュートラル・環境」「ビジネス支援・産学連携」などのカテゴリーで、800社程度の出展があったようです。来場目標は50,000人。私が伺った日も多くの来場者がいらしていました。

東海エリアを中心に、普段お会いできない中小企業さんなどのサービスや技術が知れる良い機会です。

たくさんの中小企業さんとお話させていただきました。

とても良い場ではあるのですが、この地域特有の「奥ゆかしさ」を会場内を歩いていてやはり感じますね。

他の展示会と空気感が異なるため、メッセナゴヤっぽさを感じるところでもあります。

特にこのメッセナゴヤは異業種交流会だけあり、私が知らないサービスがたくさん展示されていらっしゃるのですが、その「事業理解」をブースを横切る一瞬で掴むことが非常に難しく感じます。

もっとアピールしてほしいし、分かりやすく展示しているサービスの概要と特徴を伝えてほしいなと思います。

やはり分かりやすいブースは入りやすく、スタッフさんへの声がかけやすいですよね。ビジネスにもつながりやすくなります。

もし展示会出展の方法に悩まれていましたら、弊社では、展示会出展の戦略面およびクリエイティブ面でご支援いたしておりますのでご相談ください。

日本の技術力のポテンシャルは非常に高いレベルだと思います。課題は、誰にどう売るか。

100億企業や世界に羽ばたく企業が、もっともっと増えることを願っています。

【ビジネスの観察】Google「AIモード」はGoogleの収益にどう影響するか?

– Google Japan Blogより

Googleから「AIモード」が発表されました。

ChatGPTの衝撃から約3年、人々の「検索」の行為が変化してきましたが、ついにGoogleもAI検索に手をつけました。

弊社で実施しているWebマーケター養成研修でも、Google広告についてもWebマーケの一環として講義していますが、とても注目すべきニュースですね。

Googleのビジネスモデル

Googleのビジネスモデルは基本的に「検索+広告」。

収益のほとんどが「検索連動型広告」といういわゆるGoogle広告です。

検索連動型広告と非広告

ただ、ここ10年ほどで収益構造は若干変化しており、2015年頃は70%近くが検索連動型広告だったのに対し、2025年1-3月は非広告(クラウド・YouTube等のサブスクなど)の収益が40%を超えているようで、検索連動型広告は50%ちょいになっているようです。

AI検索の導入による影響

Webサイトの巡回が減少する

AI検索が主流になると、ユーザーがいろんなWebサイトを巡回しなくなってきます。

皆さんもご経験あると思いますが、ChatGPTを使用するとChatGPTの中で答えが返ってくるので、どこかのWebサイトに飛んだりすることがなくなってきていると思います。

Google広告に出稿するメリットが薄くなる

そうなると、企業はWebサイトやECサイトに飛んでほしいと思いGoogle広告に出稿しているのに、その狙いがなくなるので広告出稿する企業が減る可能性があります。

このことにより、Google広告の収益が減るのではないかと予想もされています。

GoogleはなぜAI検索に手をつけたか?

ライバルの出現

ChatGPTやパープレキシティなどのスタートアップの台頭はもちろん、マイクロソフトのBingもオープンAIの技術を活用して提供しています。

これらの生成AIサービスの出現はGoogleを動かした一因として間違いないでしょう。

検索シェア9割の優位性

GoogleはAI検索に慎重になっていると見られていました。

ただ、Googleの検索エンジンのシェアは9割ほどとかなり優位性を持っていることや、Android、Gmailなど様々なシェアを持っているのはリソースとしてかなり強いでしょうから、これらも活用しつつ新しいビジネスモデルに移行していくのではないかなと思います。

無料利用型のモデルからサブスクモデルに

これまでのGoogleは、ユーザーに無料で利用してもらえるサービスを打ち出し、ユーザーを獲得してそこに広告を入れるというビジネスモデルがよく見られました。

ただこの数年、YouTubeプレミアムやGoogleフォトなどのサブスクサービスの開始が目立ち、前述の通り収益の構造も変わってきています。

Google AI Ultra、約3万6000円/月

Googleの最先端AI機能を使えるようになるプラン「Google AI Ultra」は月額249.99ドル(約3万6000円)になるようです。

Googleの戦略立案で、どうターゲット設定しているのかが非常に興味がありますが、年40万円以上払って得られる価値を求める人はどのような方々になるのでしょうか?

今後も動きを注目していきます

弊社のWebマーケター養成研修では、SEO・Googleアナリティクス・Google広告について多く講義していますので、AI検索で人々の「検索する」「調べる」という行為がどのように変化していくのかをかなり注目しています。

Webマーケター養成研修

弊社では、SEO・Googleアナリティクス・Google広告などのWebマーケターに必要な知識と使い方・戦略立案の方法を学ぶ「Webマーケター養成研修」を実施しています。

強いビジネスの仕組みを創るために、社内人材のWebマーケティング能力を高め、収益向上を目指すご支援をしています。全国対応していますので、ぜひご活用ください。

↓写真や動画撮影の研修はこちら

六本木の桜とDIOR ADDICT FACTORY。

桜の季節、意外にも六本木には桜がたくさん。

東京ミッドタウンの裏にピンクのDior。

ポップアップイベントの「ディオール アディクト ファクトリー」。

リップの製造プロセスなどが中で見られるということで行列もできていました。

桜とリップの色とが調和して素敵です。

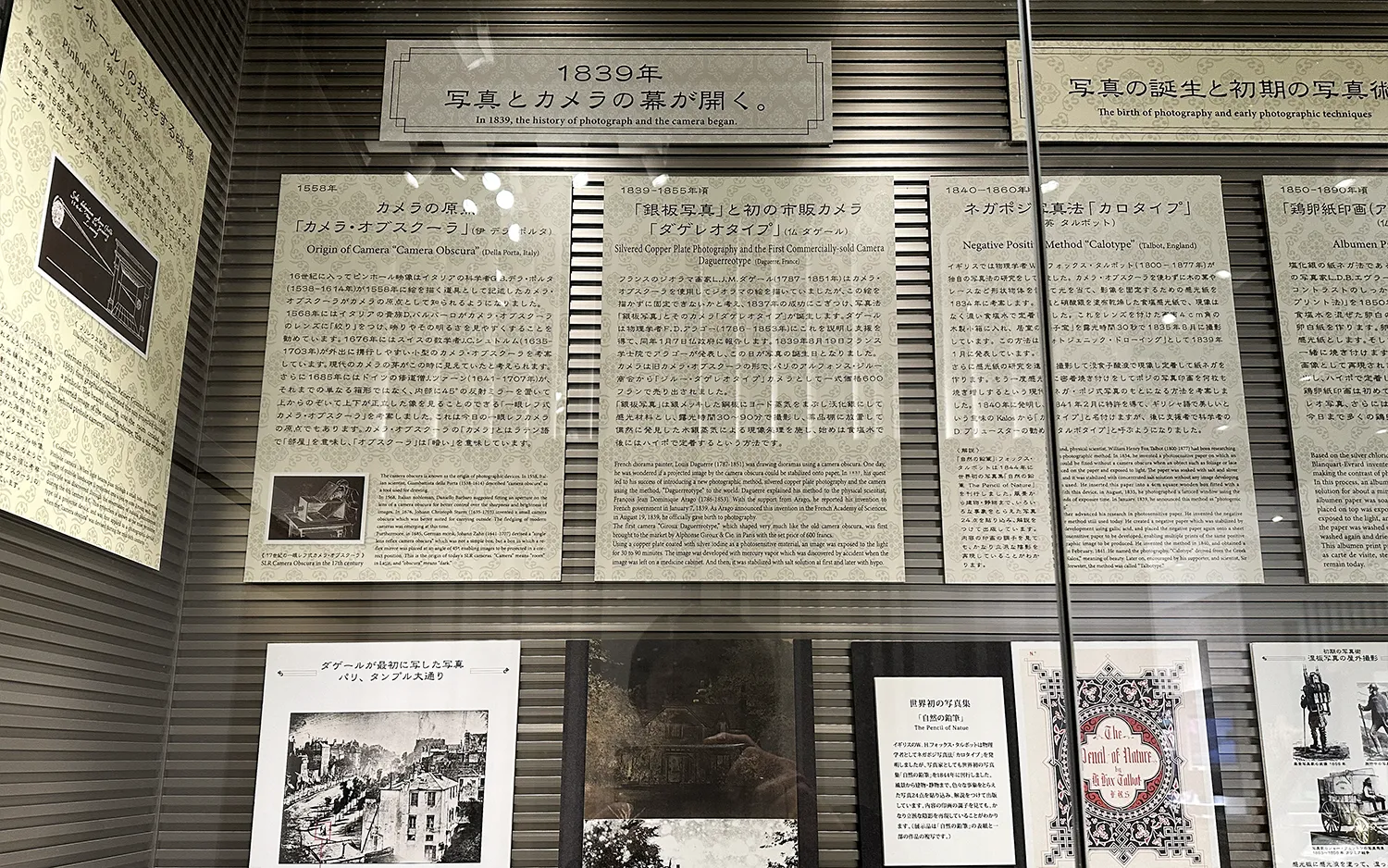

カメラで感じる世の中の移り変わりと自分史。 – 東京ミッドタウン FUJIFILM SQUARE

約束の時間まで空きが出来たので、東京ミッドタウン1Fのフジフイルムスクエアさんに行ってきました。

チェキなど富士のカメラも楽しめますが、なんといってもカメラの歴史を少しだけですが体感できるのも楽しいです。

写ルンですにも歴史がありますね。

写真を教えるときに35ミリフルサイズとAPS-Cについて講義をしていますが、APSのフィルムはもう廃盤。ここで見られるかなと思いましたが、写ルンですのフィルムがAPSだったのはたった一時なのかな?少ししか見つけられませんでした。

キャラクターとのコラボをはじめ、ベネトンバージョンや阪神タイガース仕様もあったんですね。

高感度のものやモノクロやセピアなどのトーンや防水仕様、望遠などいろいろなバリエーションがあったようです。今はスマホで望遠もエフェクトもできちゃいますがこの時代はカメラやフィルムを替えることで写真の楽しんでいましたね。

パノラマモードとか懐かしい。ただ単にフィルムを横長に使って、プリントの際に引き伸ばしているだけなんですが、ナイスアイデアで、モノは言いようだなと高校生くらいの時思った記憶があります。

友達との写真を間違えてパノラマモードで撮影していたらしく、現像したらみんなの口元から下しか写ってなかったりしたなんてこともありました。

カメラの歴史を見ると世の中の移り変わりや自分史も甦ってきますね。

【ビジネスの観察】ホンダ初代N-BOX。

2025年2月8日放送の「おぎやはぎの愛車遍歴」で、元ホンダの自動車エンジニアである浅木泰昭さんが出演されていました。

ボクはおぎやはぎの愛車遍歴ヘビー視聴者で、今乗っている車もこの番組をきっかけに買いましたし、次に買う車をいつも番組を参考に探しています。

今回のゲストは元ホンダの自動車エンジニアである浅木泰昭さん。

ホンダの車は自分では購入したことがないのですが、N-BOXの快進撃は「ビジネスの観察」的に気になっていたので、その裏側が知れてとても勉強になりました。

F-1のエンジンテスト部門出身

浅木さんは入社2年目からF-1のエンジンテスト部門だそうで、ゴリゴリのエンジン開発のプロフェッショナル。

しかしリーマンショックの影響で車が売れなくなり、ホンダがF-1を撤退したあと、軽自動車の開発を命ぜられたそうです。

当時ホンダは軽自動車業界4位

当時ホンダは軽自動車の業界4位だったそうで、スズキ・ダイハツにはもちろん、スズキのOEMで軽を販売していた日産にも遅れをとっていたようです。

そんなホンダで売れる軽自動車をつくることは不可能命題だったそうです。

F-1と軽自動車の戦い方は近い

F-1から軽自動車への転身はすごい違いがあったと思いますが、浅木さんはF-1と軽自動車の戦い方は近いとおっしゃっていました。

どうガチガチのレギュレーションを掻い潜って作るか、という点で似ているそうです。

確かに。制約がある中でどう技術を見せていくのか、という方がエンジニアさんは燃えるかもしれないですよね。

軽自動車のレギュレーション

【ボディサイズ】全長3.4m以下・全幅1.48m以下・全高2.0m以下【排気量】エンジン排気量660cc以下【定員】最大4名【最大積載量】一般的に350kgまで

N-BOXの戦い方

浅木さんはエンジニアでありながら非常にビジネス目線をお持ちの方だと感じました。

「戦い方」という表現がすごく好きです。

まず調査したのは、「なぜ売れないか」

浅木さんがまず調査したのは、「なぜホンダの軽自動車は売れないのか」だそうです。

まさに現状分析ですよね。

ホンダはそもそもアメリカの男性を中心に車を作ってきた会社だそうで、軽自動車のメインターゲットである「日本の女性」という観点が抜け落ちていたのが軽自動車低迷の理由ということを突き止めました。

他社にはできない「エンジンの潰れ方にこだわった設計」

日本の女性目線に立った時、運転席と荷室をはじめ室内空間を広くすることが重要ということを考えました。

そこで考えたのが、「衝突した時にエンジンが消えてなくなること」だそうです。

衝突した際に、発電機やコンプレッサーが畳み込まれることを想像しながらエンジンを作ってくれとエンジン部門にお願いをして開発したそうです。他社にはできないことをF-1エンジン屋だったからこその発想で実現し、エンジンルームをコンパクトにすることで室内空間を広くしたそうです。

ドライバーが前に行ければ室内空間が広くなる。普通のドラポジで7cmもアクセルペダルを前に出したそうです。衝突ストロークが25cmくらいの中、7cm前に出せたことはすごいですよね。

運転席の膝まわりをスッキリ

また、女性は運転席のシートをかなり前にして運転する方が多く、膝がハンドル下部にぶつかるため、その膝まわりをスッキリさせて膝が当たらないように設計して心地よさを実現したそうです。

アメリカ男性目線では気がつかなかった視点のデザインです。

運転席の下に燃料タンクを配置

その他、ホンダの特許技術の「センタータンクレイアウト」で運転席の下に燃料タンクを配置することで後部座席の床を低く設計することを実現。

「自転車」と「子供」を一緒に連れて帰れるようにしたという、素晴らしいユーザー目線。

大都市以外の中高生の交通手段は自転車という生活利用面を考えて、子供を迎えに行った時に自転車も載せられるようにトランクを低くしたそうです。そうすることで自転車を女性でも乗せられるようにしたそうです。

+ヤンキーの研究

さらに「N-BOXカスタム」は、ヤンキーを意識したデザインで爆売れしたそうです。

「ヤンキーを研究」って面白いですね。でもビジネス的に非常に重要なことです。

ヤンキーの方々は自己主張のためにカスタムしたいと考える方が多いそうですが、カスタムにはすごいお金かかります。

生産ラインでそれをやってしまうことで、ヤンキーの皆様の心を掴んだそうです。

シートの座り心地を女性目線と男性目線で

シートの開発にもこだわったそうです。座り心地を良くしたいが、男性と女性では体格が異なるため同じようにフィットするように設計するのは難しいそうです。

女性はお尻が大きくて軽いから沈み込まない、男性はお尻が小さくて重いから沈み込むため、シートを二重構造にしてどちらにもフィットするようなシートを開発したそうです。

横滑り防止装置

軽自動車は横幅が小さく、背が高いとコケやすいため、横滑り防止装置VSA(トヨタでいうVSC)を全車適用にしたという技術的なカバーもしっかりされていてすごいですよね。軽自動車でもそこそこの価格になるのが頷けます。

トヨタのエンジニアさんも驚きのN-BOX

元トヨタ開発エンジニアの多田哲哉さんもが、たまたま何かの講演でN-BOXの開発者さん(おそらく浅木さん)のお話を聞いて、その熱意に驚いたそうです。

多田さんはすぐにディーラーに行って試乗したというほどの出来だったと、他社も認める素晴らしい軽自動車のようです。

10年連続軽自動車販売台数No.1

2015年から10年連続軽自動車販売台数No.1のN-BOX。

売れるべきして売れたんですね。まさにマーケティング・ミックスが素晴らしい。

ブランディングもしっかり実施

もちろんブランディング面も。

N-BOXのロゴをはじめブランディングは佐藤可士和さん。

「N」はホンダ初の軽乗用車「N360」からの着想したそうで、相当気合が入った戦略展開です。

業界4位から一番売れた軽自動車に

発売当初から想定以上に反応が良く、業界4位から一番売れた軽自動車になったという夢のある素晴らしいストーリー。

やはり理念・コンセプトが重要で、それをどういう技術で実現していくか。

それを実現して価格が見合えば大ヒット・逆転も見える。

乗ってみたくなってしまいました。

とても勉強になります。

「集客のためのGoogleツール活用術」DX推進セミナー。

今年も美浜町商工会さんでDX推進セミナー講師をさせていただきました。

今回のテーマは「集客のためのGoogleツール活用術」。

具体的にはWEBマーケティングの基礎と考え方の流れをはじめ、Google検索の対応方法(SEO対策)、Google広告の出稿、Googleマップ(Googleビジネスプロフィール)の使い方や、PDCAを回すためのGoogleアナリティクスやサーチコンソールでのアクセス解析の概要を解説しました。

後半はスマホで撮影できる広告写真や動画の撮影・編集について解説しました。

大企業ももちろんですが、中小企業や小規模事業者にとって、デジタルツールの活用はマーケティング活動において非常に有効な手段です。インバウンド対応にも有効です。

マーケティングミックス(4P)のProduct(商品・サービス)・Price(価格)・Place(流通・販売チャネル)が良くてもPromotion(広告・販促)で認知や興味を抱いていただけないと「売れる仕組みづくり(=マーケティング)」が不完全になってしまいます。

無料・有料のツールはありますが、広告宣伝費もきちんと計画を立て、ビジョン(目標)に向かって進めるようデジタルをうまく活用し、自社の魅力やひいては日本の魅力を伝えていける企業が増えることを願います。

強い日本をつくっていきましょう。

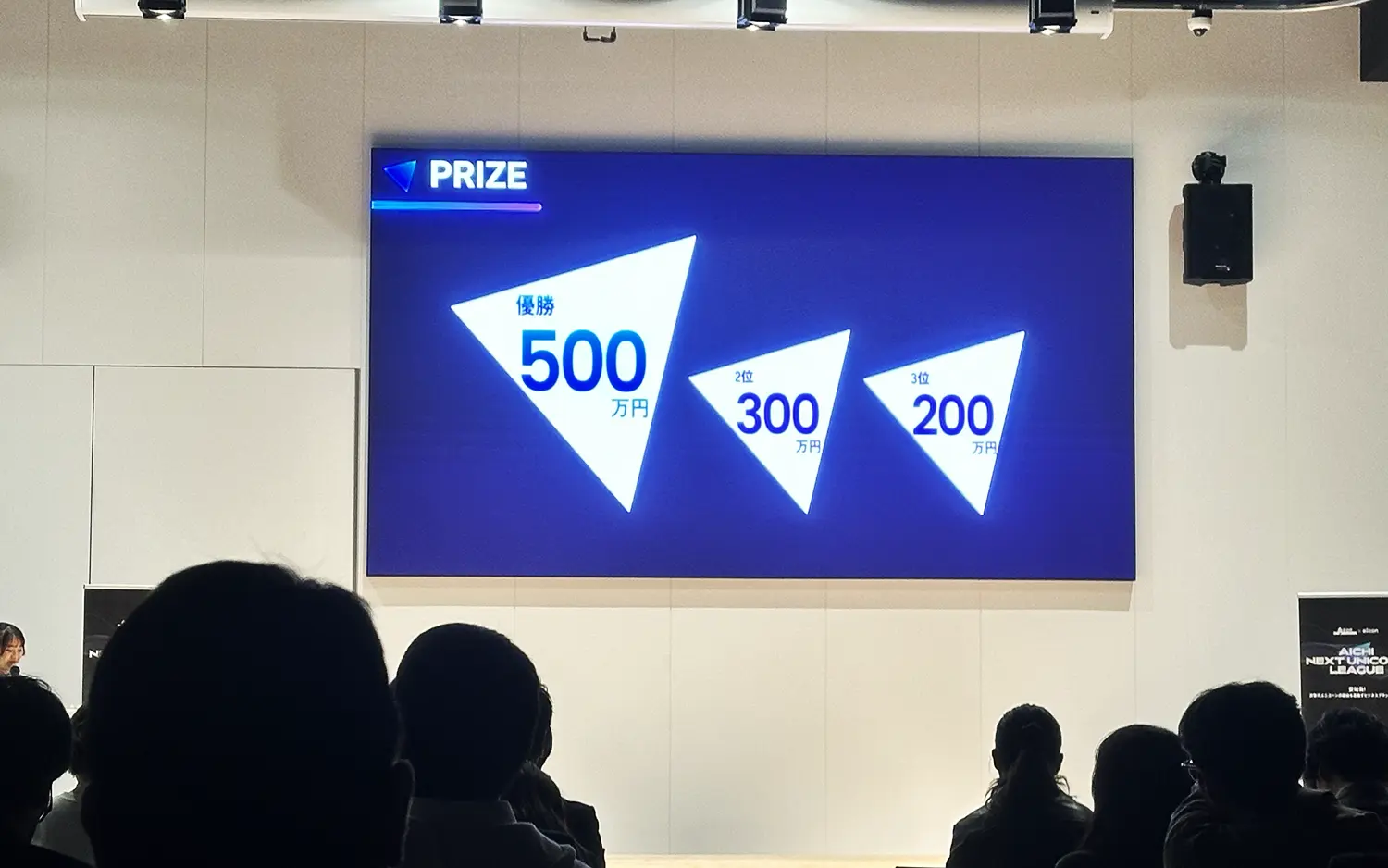

AICHI NEXT UNICORN LEAGUE シーズン2最終審査会

AICHI NEXT UNICORN LEAGUE シーズン2最終審査会を傍聴してきました。

優れたビジネスプレゼンのスタートアップ企業に1位500万円、2位300万円、3位200万円の賞金が贈られます。

スタートアップ9社のピッチ(各社7分間)が本当に面白かったです。

最終審査でしたのでこれまで勝ち上がってきたスタートアップさんのピッチはどれも社会解決に向けた新しいサービスで、世の中の役に立つ可能性のある事業ばかりでした。

めちゃくちゃレベルが高かったです。

その中で優勝したのはアイティップス株式会社さん。

先日社員さんとランチさせていただいた企業さんでビックリです。素晴らしいピッチでした。

日本の人材不足をインドが救う。をミッションに、アプリを活用しながらインドでの人材育成等を実施されていらっしゃいます。

新事業のアイデア、課題と解決策のストーリーはとてもワクワクします。

新事業アイデア創出のヒントをたくさんいただきました。

年3回あるそうですので、できる限り毎回見にいきたいと思います。

自転車でGOと、駐輪場。

最近はひたすら自転車移動です。

30分程度の距離でしたら自転車で移動していますが、もっと駐輪場が増えたらいいのに、と利用するたび思っています。

主要な駅前にはありますが、駅前までなら電車で移動しますしね。

コインパーキングのわずかなスペースでもいいので有料駐輪場が増えたら嬉しいけど、ビジネス的には難しいのかな。ニッチな意見かもですね。

温かいテクノロジー ~起業とLOVOTの開発ストーリー~

– STATION Ai WEBより

家族型ロボット「LOVOT [らぼっと]」の開発、販売をされているGROOVE X株式会社の林要氏の講演を聞いてきました。

トヨタ自動車でF1関連の開発、ソフトバンクで「Pepper」の開発を経て、LOVOTを開発。この「家族型ロボット」というコンセプトが素晴らしい。テクノロジーや技術力はもちろん、これまでになかったポジショニングで注目されています。

まさに潜在的なニーズ、インサイトを掘り起こしたビジネスモデルではないでしょうか。

今回の講演は、LOVOTの開発ストーリーに加え、スタートアップや新規事業開発を行う上での考え方や行動についての学びを伝えてくださいました。

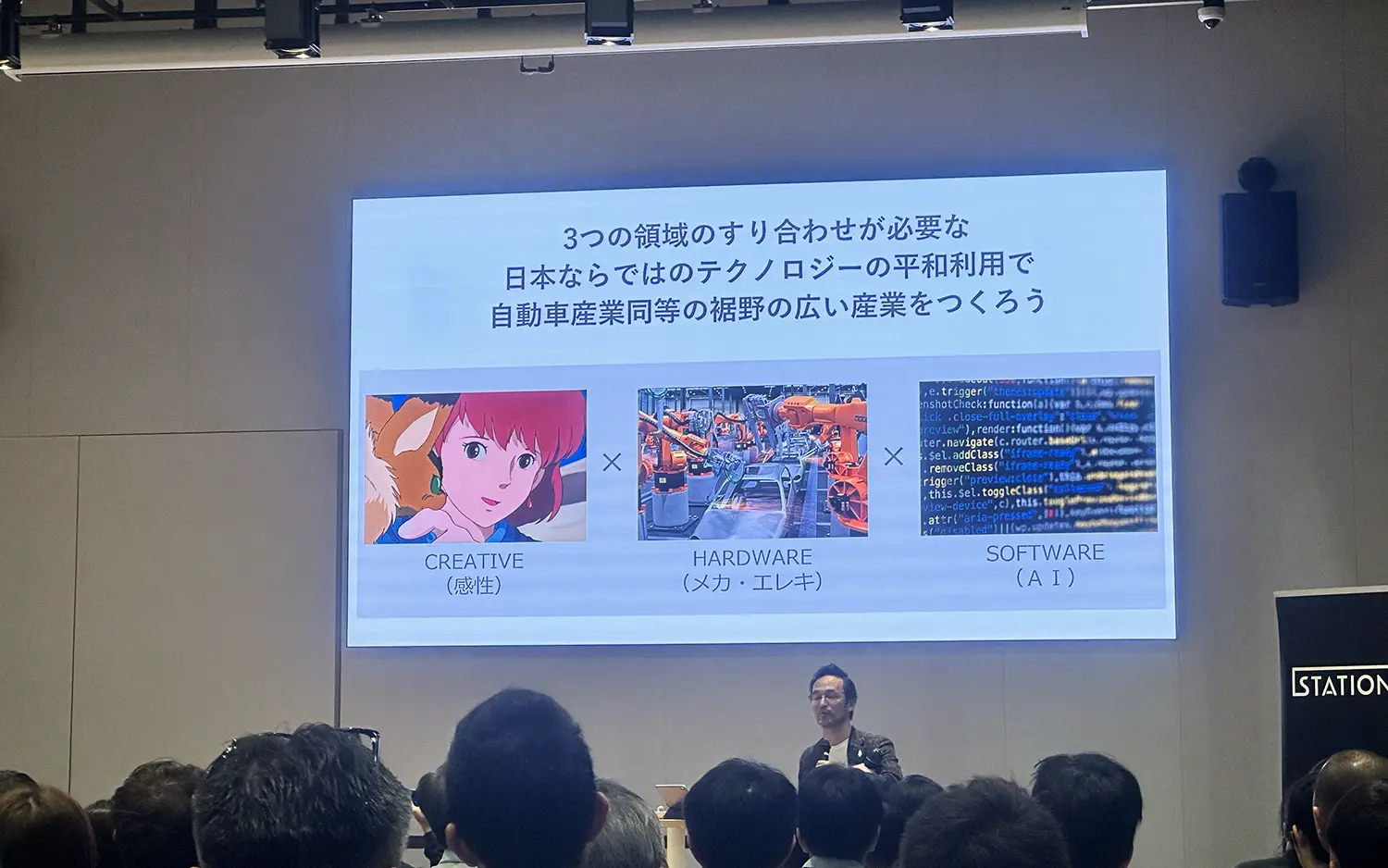

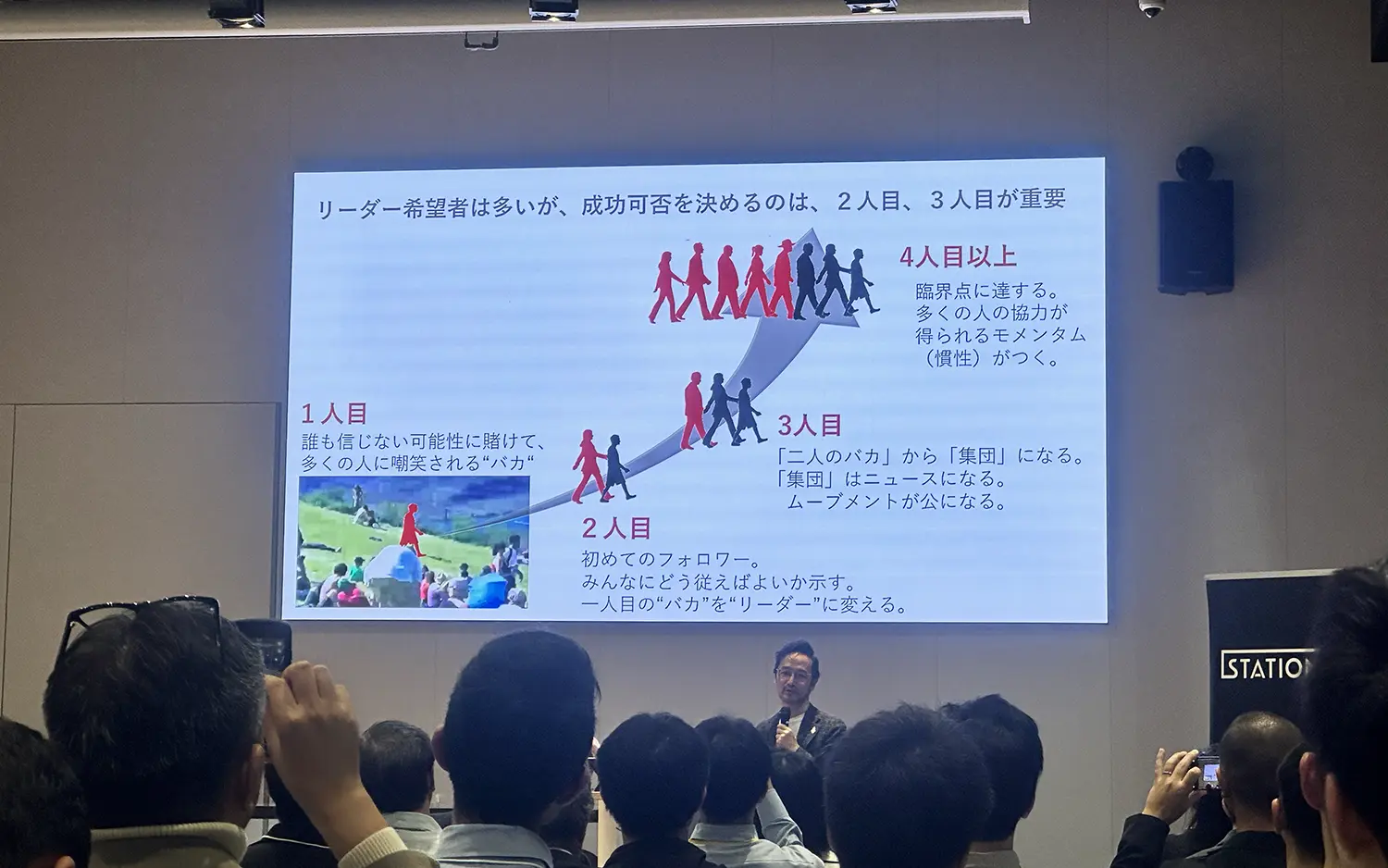

- クリエイティブ×ハードウエア×ソフトウエア

- To Beのロードマップ

- リーダーに続く2人目、3人目の大切さ

のポイントが勝手ながら響きました。

非常に面白く、勉強になる講演でした。

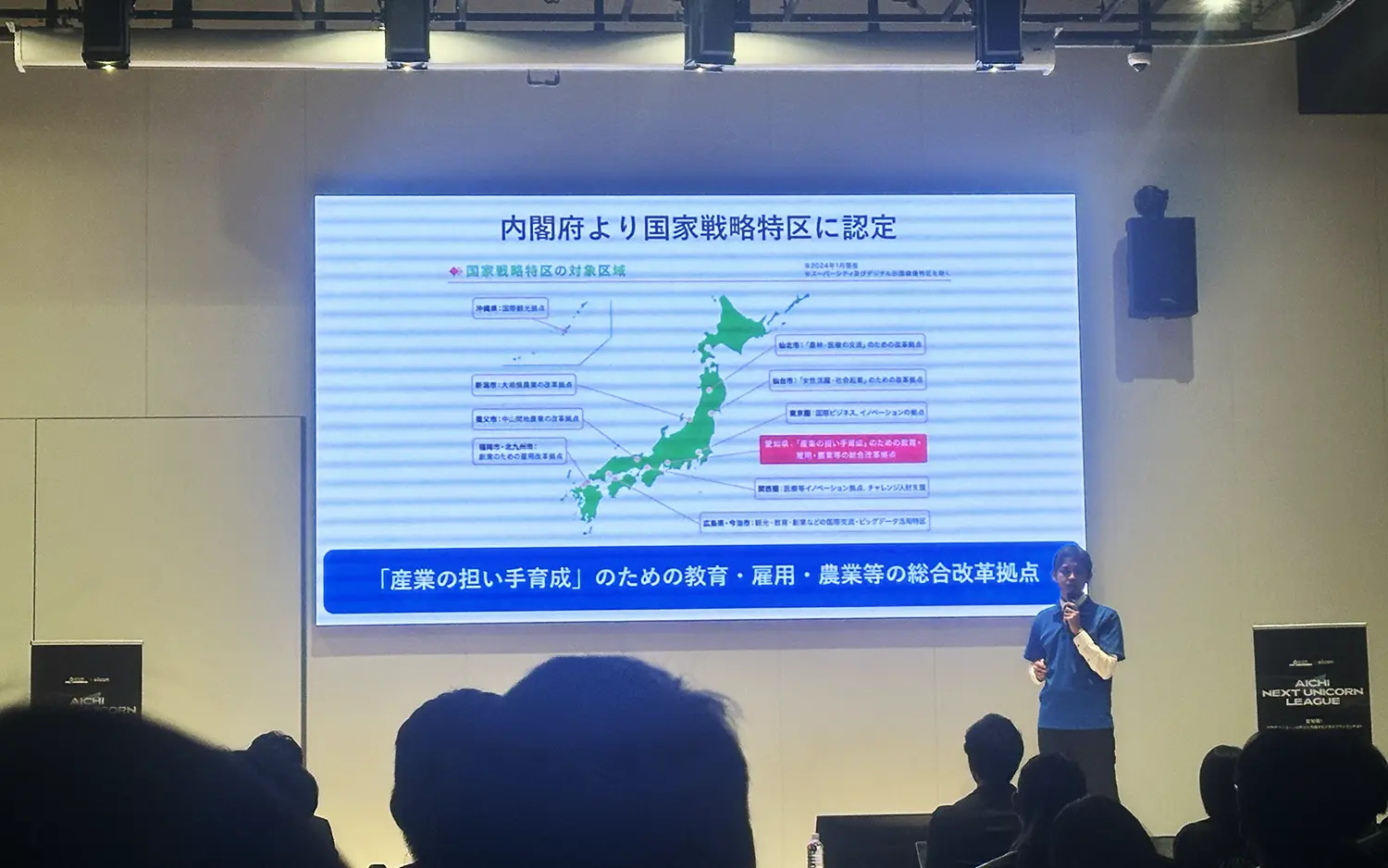

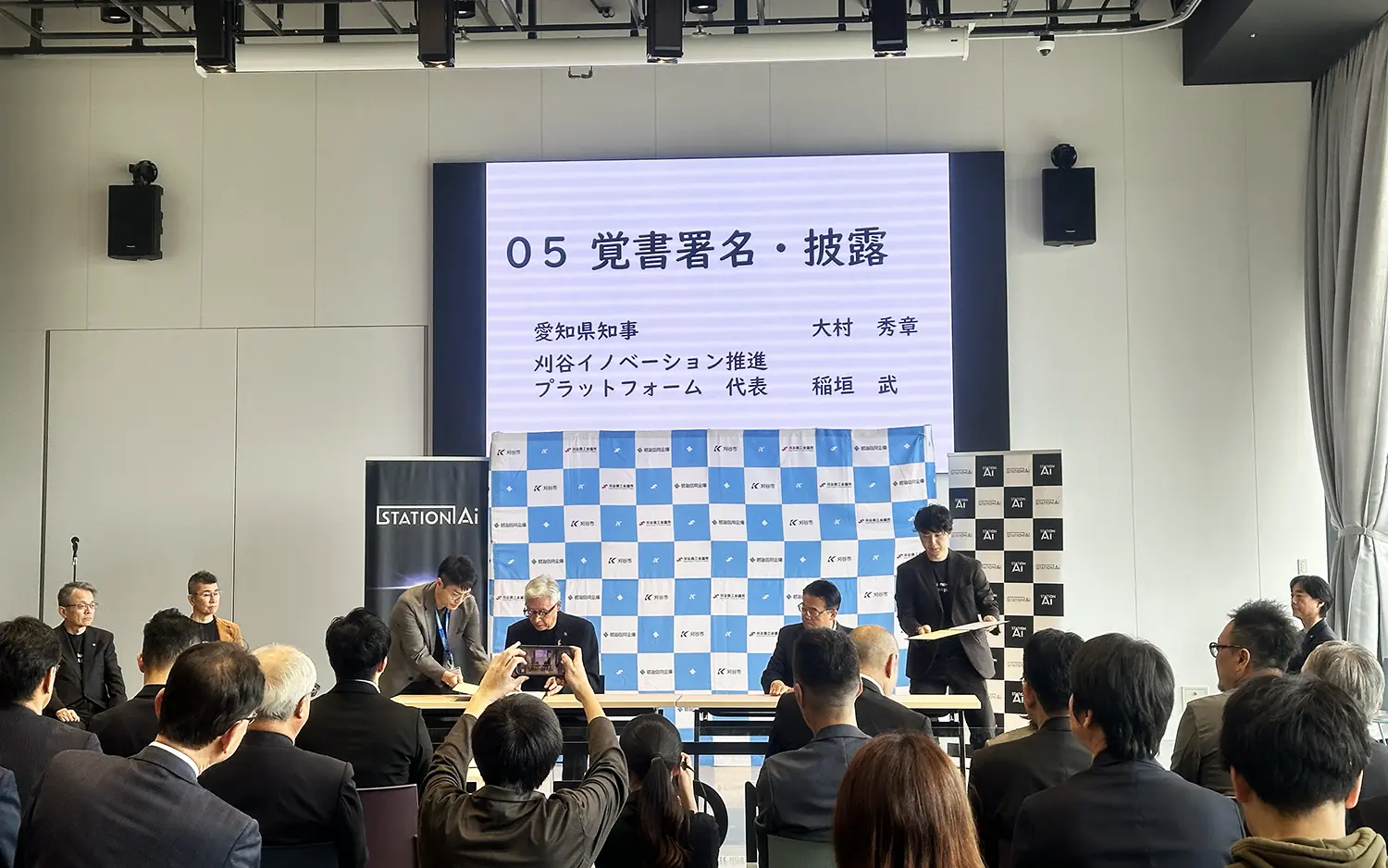

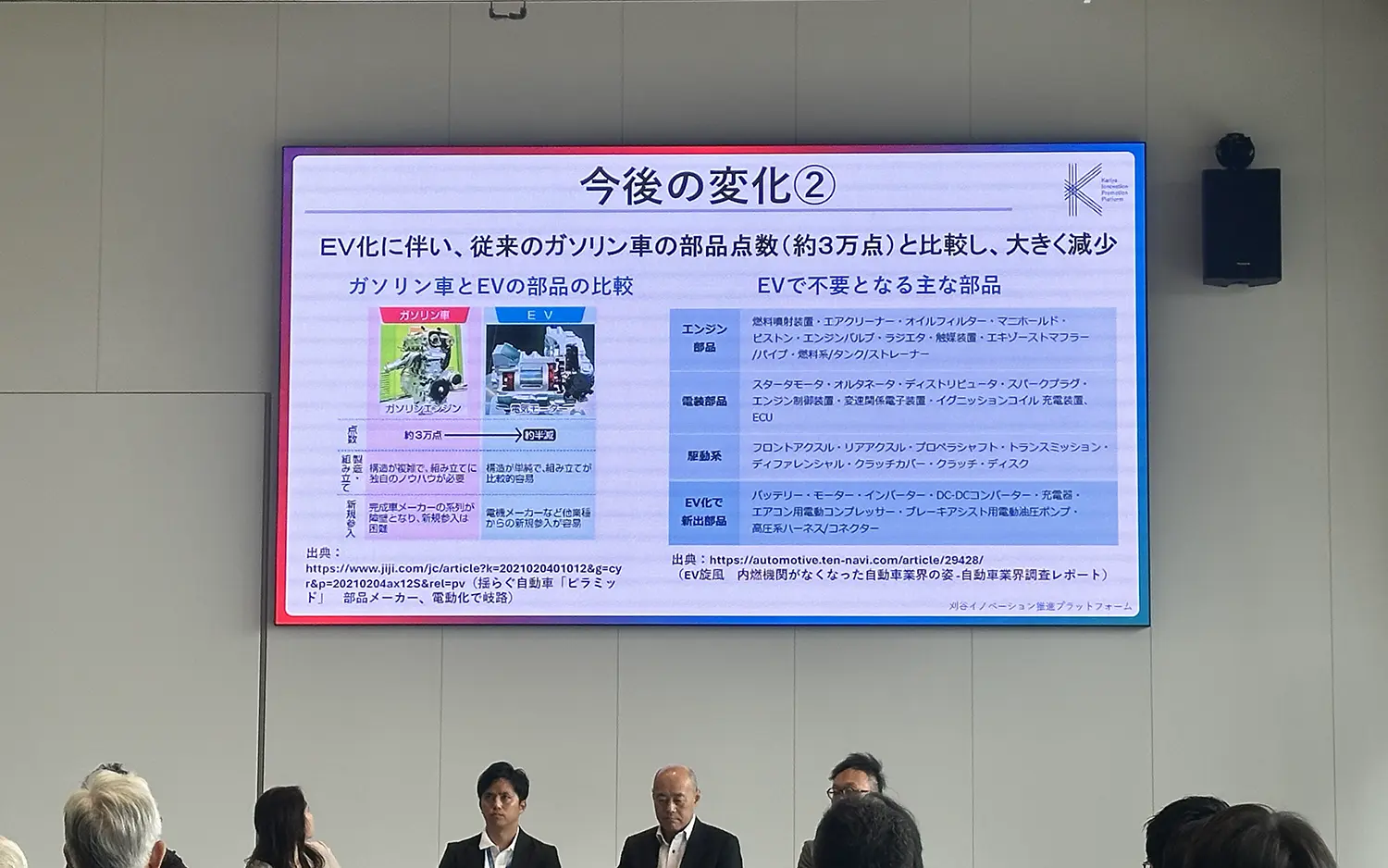

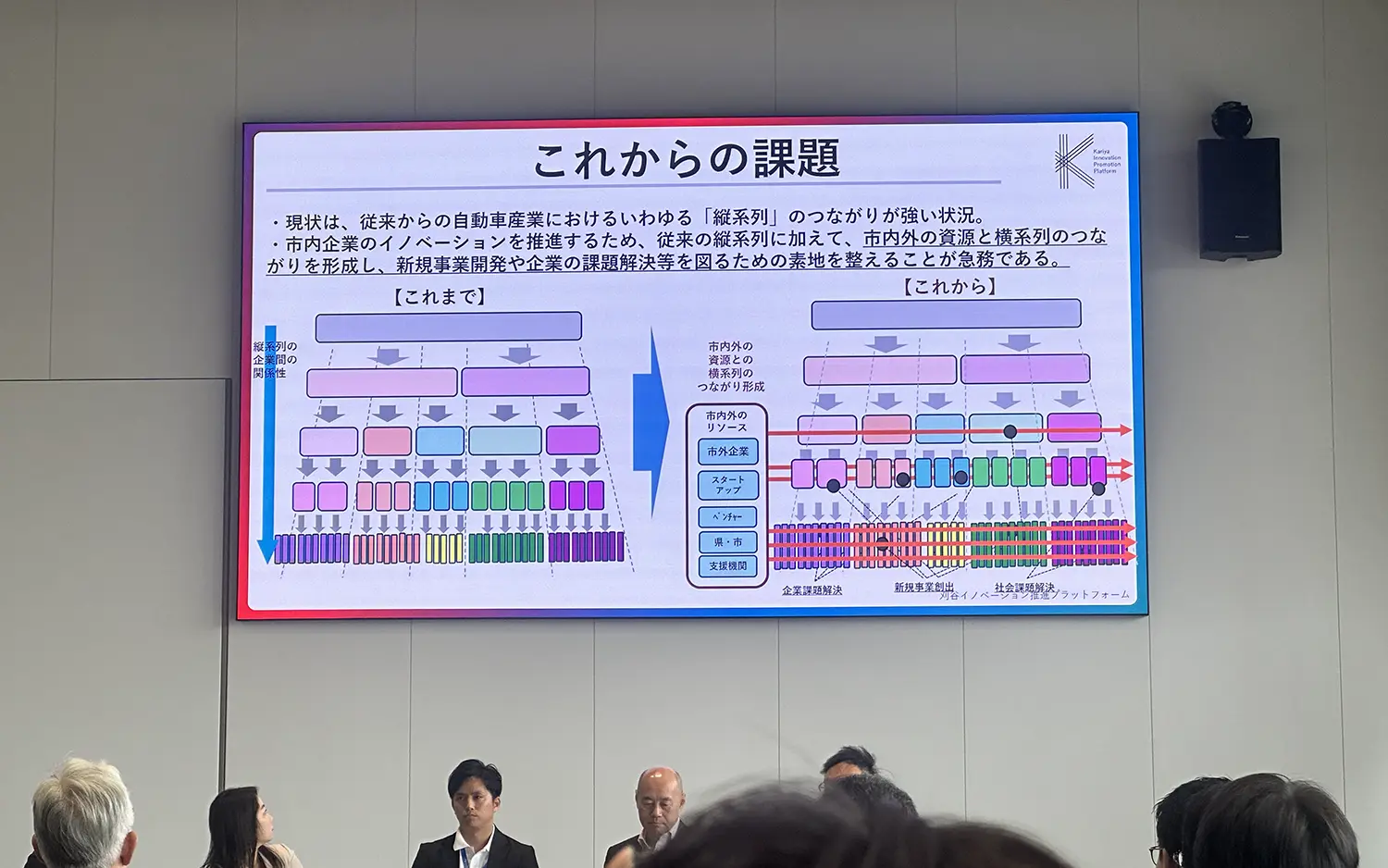

愛知県主催 刈谷イノベーション推進プラットフォームとの相互連携・協力に関する覚書の締結式

昨日2024年11月15日にSTATION Aiの1Fイベントスペースにて実施された、愛知県主催 刈谷イノベーション推進プラットフォームとの相互連携・協力に関する覚書の締結式イベントに観覧参加してきました。

▼愛知県のプレスリリース

https://www.pref.aichi.jp/press-release/startup-kip.html

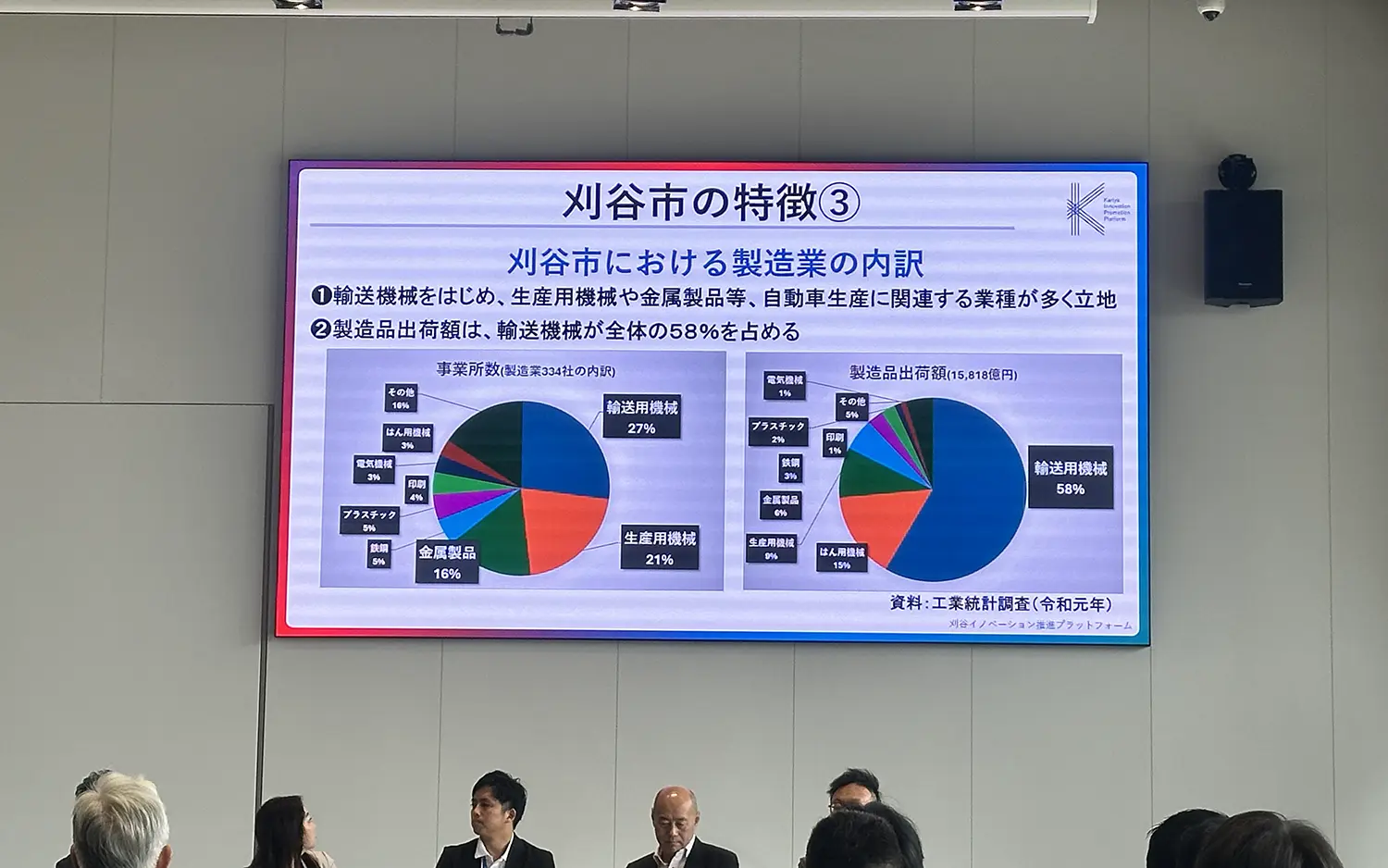

愛知県は製造業が産業の約4割と多く、なかでも刈谷市は豊田自動織機社・デンソー社・アイシン社・トヨタ紡織社・ジェイテクト社・トヨタ車種社等、トヨタ系の大企業が本社を構えている製造業の街です。

その刈谷市が2024年8月にイノベーション推進プラットオームを設立し、今回愛知県と相互連携・協力の締結をいたしました。

STATION Aiの開業を機に、愛知県のエコシステム、オープンイノベーションが加速している動きがたくさん見られて嬉しいです。

愛知の名が、世界でイノベーションの街としてブランド化していく未来になることを願い、微力ながら役立てるように日々努めていきたいと思います。

STATION Ai オープニングイベント。

2024年11月1日に、鶴舞にできた日本最大のスタートアップ育成拠点「STATION Ai」のオープニングイベントに参加してきました。

数多くのスタートアップのピッチも開催され、大盛況でした。

新しいビジネスのアイデアを見聞きするのはとても楽しいし、勉強になります。

そしてビジネスのアイデアが頭の中でどんどん浮かんできます。

愛知県はスタートアップ不毛の地と言われるそうですが、製造業や輸出など日本でダントツの1位を誇る産業も多くあります。

ポテンシャルはあるが、魅せ方やコンセプトが不足しているビジネスも多いでしょう。

新しい価値を生み出すハードとソフトが集結したSTATION Ai。

愛知県がどのように世界に影響を与えていくのか、とても楽しみです。

メッセナゴヤ2024と来場者数と、出展者の課題。

2024年10月30日(水)〜11月1日(木)に実施されたメッセナゴヤ2024に行ってきました。

数社お付き合いのある企業さんも出展されていましたのでご挨拶ができてよかったです。

また、新しい出会いがたくさんあり、協業できそうな企業さんとお話しできました。新しいビジネスが生まれそうです。

名古屋市国際展示場での開催

ここ数年行けていませんでしたので、新しい名古屋市国際展示場(ポートメッセなごや)になってから初参加です。

以前はエリアごとに館が分かれていましたが、1フロアになってとても見やすくなりました。

フードエリアも落ち着いていて、港がみえる良い景観になったと思います。

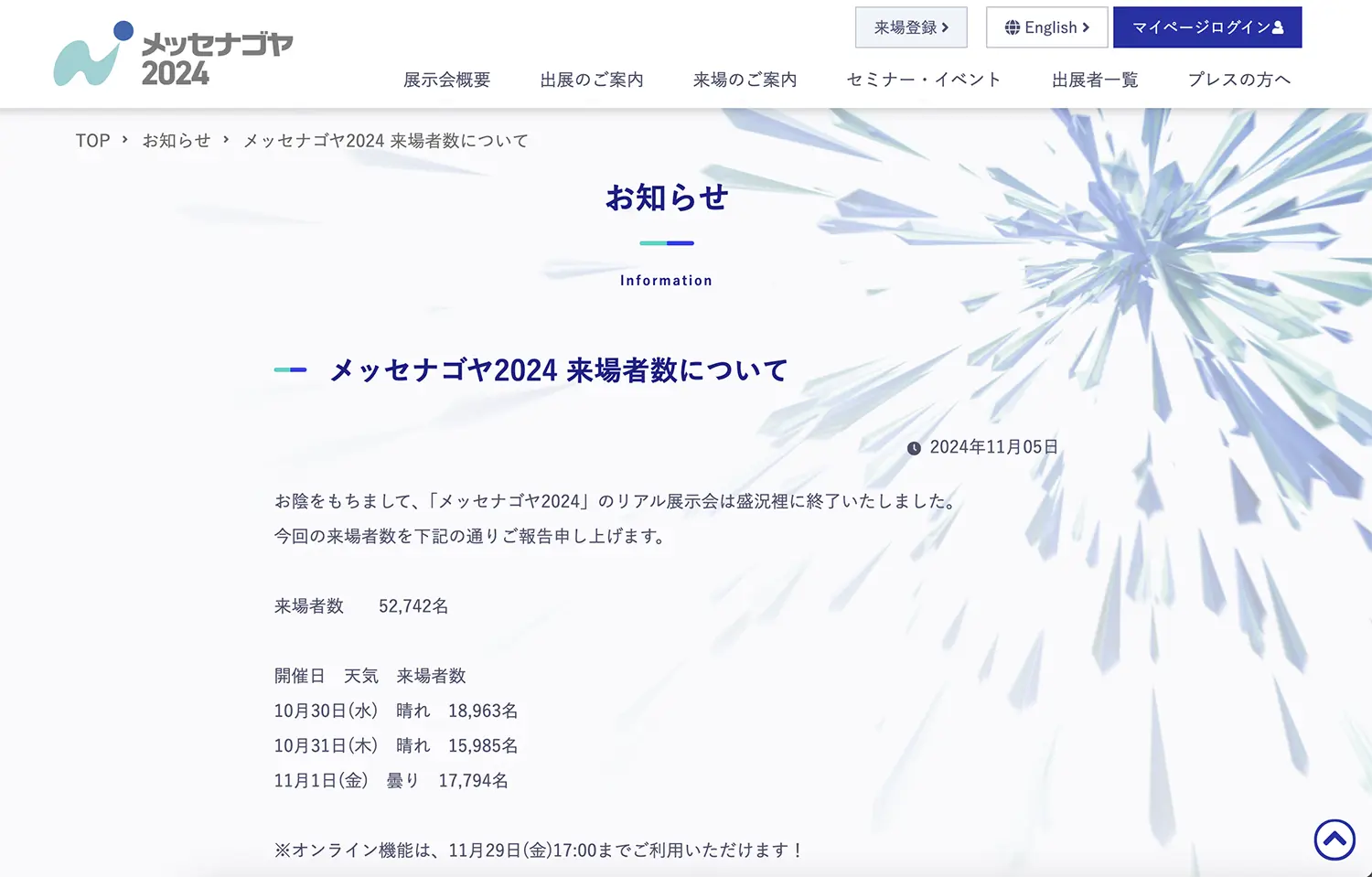

メッセナゴヤ2024来場者数

メッセナゴヤのWEBサイトによると、3日間の来場者数は合計52,742名だったそうです。

10月30日(水) 晴れ 18,963名

10月31日(木) 晴れ 15,985名

11月1日(金) 曇り 17,794名

メッセナゴヤ2024 WEBサイトより

オンライン展示会は11月29日まで閲覧できるそうです。

出展者の課題(勝手に考察)

ブースをまわっていて様々な企業の課題が見えてきました。

まず思うことは、やはりもっと素早く来場者にどのような事業・ビジネスなのかを理解してもらうことが大切です。残念ながら、診断士目線においても半数以上のブースが事業理解に時間がかかる展示でした。

来場者の歩く速度で、どのようにキャッチーに訴えかけ足を止めてもらうか。

その設計がうまくできている企業とそうでない企業の差は非常に大きく感じました。

魅せ方は非常に大切です。

もっと分かりやすく、もっとクリエイティブに、何の課題にどう解決できるのかを瞬時に伝えることができると飛躍しそうな企業がたくさんありました。

目に止めてもらえるアイデア・デザイン・お金のかけかた。

そしてゴールは何か。

これらの設計も戦略立案が必要不可欠です。

カヌー付きキャンプ。伊勢志摩エバーグレイズ。

エバーグレイズ伊勢志摩さんを訪れました。

サイトにカヌーが付いていて乗り放題。

1泊のみの利用でしたが、夕方2回、早朝1回カヌーに乗りました。

アメリカンリゾート、カヌー、グランピング、ドッグラン、サウナ、炭火グリル、朝食フレンチトースト。

夜には天の川。

他施設との差別化ポイントが多く、リピート客さんが多いのも頷けます。

個人的にはこれまでのキャンプで一番上手にお肉が焼けたのが嬉しかったです。

What do you want?物流2024年問題と映画『ラストマイル』

– 映画『ラストマイル』WEBサイト

映画「ラストマイル」。

事前情報はほとんど入れないようにしましたが、「アンナチュラル」「MIU404」の同じ世界線のようでしたのでAmazonプライムで一気観してから映画を観てきました。

大倉孝二さん演じる西武蔵野署の刑事・毛利が3つの作品を繋げる役割をしていてとてもキャラクターと共に魅力的です。

「アンナチュラル」も「MIU404」もそうでしたが、ミス・ディレクションがうまく、味方→怪しい→やっぱり味方のように観ている側も揺さぶられていきます。

この2024年のタイミングで物流問題を題材に選んだことはやはり狙ってのことでしょうか。

サスペンスストーリーもさることながら、外資と日本企業の違い、物流の各段階での問題、労働問題、家庭問題など今の日本の社会問題を取り入れながら「アンナチュラル」と「MIU404」の世界を繋ぎ、様々な要素をパズルのピースを組み合わせるように整理されたすごい脚本でした。

What do you want?

必要な時に、必要なものが届かないかもしれない未来。

2024年問題は輸送能力の不足割合は14.2%と言われていますが、もし何も対策を行わない場合は2030年には34.1%とさらに問題は大きくなります。

ネットでポチッとした瞬間から動き出す様々な問題。

日本の労働人材が増える期待は残念ながらできないため、アイデアと技術で解決していく必要があります。

最下位日本。「仕事に熱意のある従業員は5%」から上昇するためには?

従業員エンゲージメント調査。

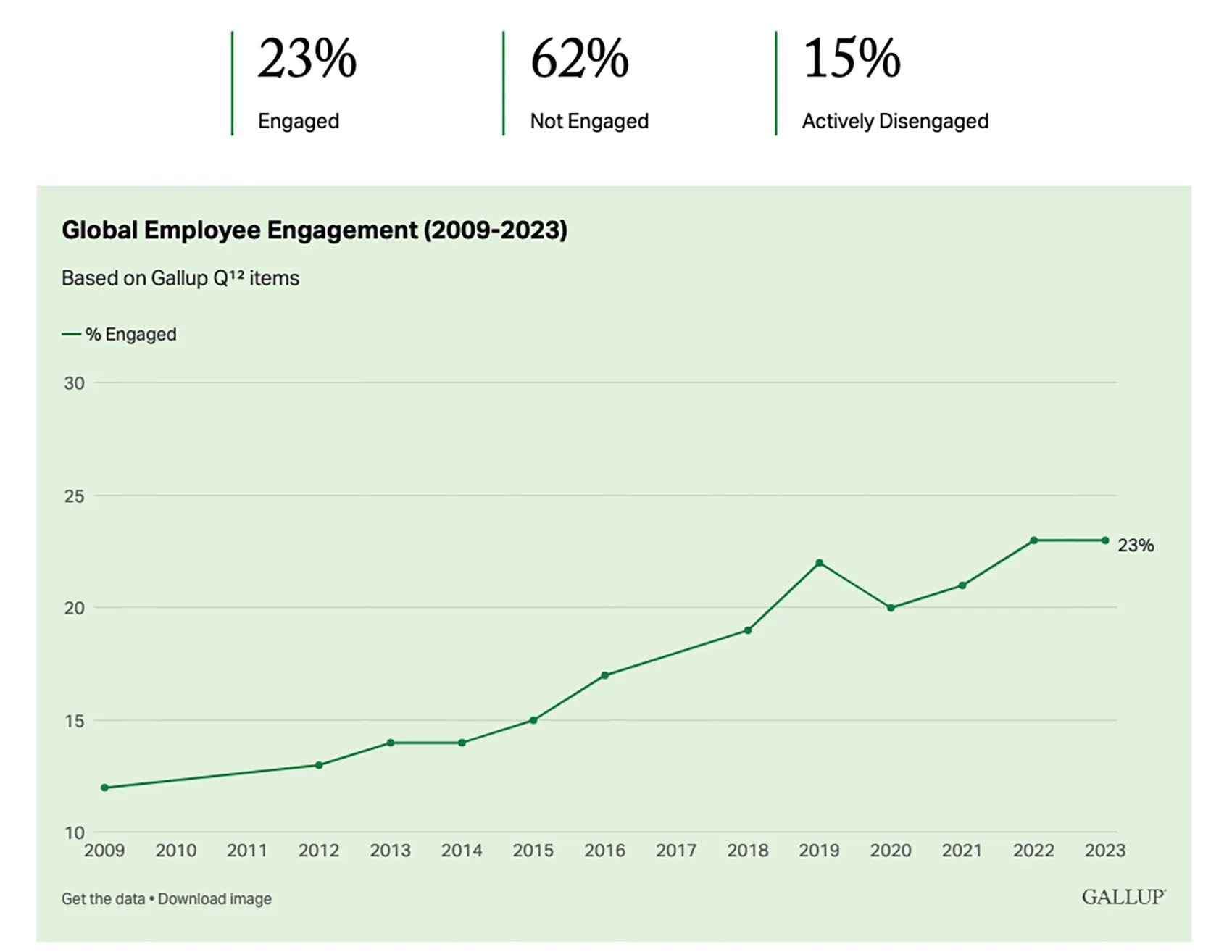

引用:https://www.gallup.com

アメリカの世論調査及びコンサルティング会社であるギャラップ社の報告による「従業員エンゲージメント」によると、日本は世界最低である5%であることが分かりました。

従業員エンゲージメントとは

従業員エンゲージメントとは、仕事への熱意や職場への愛着を示す従業員のことです。

ギャラップ社がまとめた「グローバル職場環境調査(State of the Global Workplace)」で報告されています。

すごく簡単に言うと、仕事のやる気がある従業員が何%いるかという調査です。

世界の従業員エンゲージメントは過去最高

2023年の世界の従業員エンゲージメント平均は23%だったそうです。直近では頭打ちのようですが、過去からの推移を見ると上昇傾向にあります。

1位のアメリカ(34%)を筆頭に、インド・ブラジル・中国・ドイツなどは日本の数倍のエンゲージメントがあります。

日本の従業員エンゲージメントは世界最低

一方、日本の従業員エンゲージメントは5%。主要123カ国のうち、123位。最下位です。

5%ということは、20人に1人程度です。そして世界平均とは逆で少しずつ数値は下がっています。

この結果をクライアントや身近な社会人の方にお話ししてみると、「ああ、そんなもんかなぁ」という印象を持つ方が多かったです。皆さんの実感としてはいかがでしょうか?

世界は上昇、日本は低下。すでに大きな差があるにもかかわらず、その差はさらに広がる可能性があります。

先日、GDPがドイツに抜かれ4位になったというニュースがありましたが、このままでは日本はさらに世界に追いつかれ、抜かれる可能性もあります。

日本の従業員エンゲージメントが低いのはなぜか?

いくつか原因は考えられますが、会社・仕事に対する不満が大きいのではないでしょうか。

従業員エンゲージメントを高める施策をしていない企業が多いこともありますし、そもそも組織づくりがうまくできていないことも考えられます。

組織づくりの参考(バーナードの組織の三要素)

組織には、「共通目的」「貢献意欲」「コミュニケーション」の三つが必要です。

これはアメリカの経営学者バーナードが提唱した、組織が成立するために必要な三要素「バーナードの組織の三要素」として知られています。三要素のうちどれか一つでも欠けてしまうと組織が健全に機能しなくなります。

私がコンサルティングや法人研修をさせていただく上で、従業員さんが活き活きと働かれている職場はこの三要素が明確にあり、非常に従業員エンゲージメントが高いと感じます。もちろんその逆を感じることも多くあります。

自社のエンゲージメントチェックはモラールサーベイ

自社の従業員エンゲージメントが気になる経営者さんも多いのではないでしょうか?

その場合は従業員意識調査(モラールサーベイ)を実施してみると良いでしょう。できれば1年に1度は実施して、従業員意識を見える化すると今後の改善計画立案にも役立ちます。モラールサーベイを実施してみたい方はご相談ください。

従業員エンゲージメントは営業利益率に影響がある

モチベーションエンジニアリング研究所と慶応義塾大学の共同研究によると、従業員エンゲージメントの数値が上がると営業利益率も上昇するという結果が出たそうです。

その結果によると、例えばエンゲージメントスコアが1%上がると営業利益率が0.35%上昇するそうです。つまり社員のやる気が、会社の業績を左右するということです。

エンゲージメントの良し悪しは企業戦略の実行にも影響があり、業績や企業価値も左右します。

従業員エンゲージメントを高めることは、企業経営において非常に重要な戦略になります。

従業員エンゲージメントを高める法人研修

弊社では様々な法人研修を実施しています。

経営戦略立案コンサルや戦略立案研修は、組織の三要素である「共通目的」を明確にします。

新規事業開発研修やWEBマーケティング研修では受講者それぞれの役割と責任を明確にし、設定した目標に対して「貢献意欲」を引き立てます。

撮影研修などのクリエイティブ研修も含め、少人数制での実践的な研修になりますので、「コミュニケーション」の機会を多く設けています。

現状を知り、売上だけでなく従業員エンゲージメントを高めることを意識した戦略を立案することで更なる業績アップを目指していきましょう。

待ち合わせと言えば、アマンド。

待ち合わせと言えばアマンド。

といいつつ、実際にお店に入ったことはありませんでした。

戦後すぐの1946年にできたアマンドは、東京の変化していく様子を見てきたことでしょう。

訪れたこともない、待ち合わせをしたこともない自分でも知っているブランド力は素晴らしいですよね。

アマンド・ピンクのクリエイティブが時代に合っていたのだと思います。

いくつか買わせていただきましたが、美味しかった。

これからも続いてほしいオールドニューな喫茶と甘味のお店です。

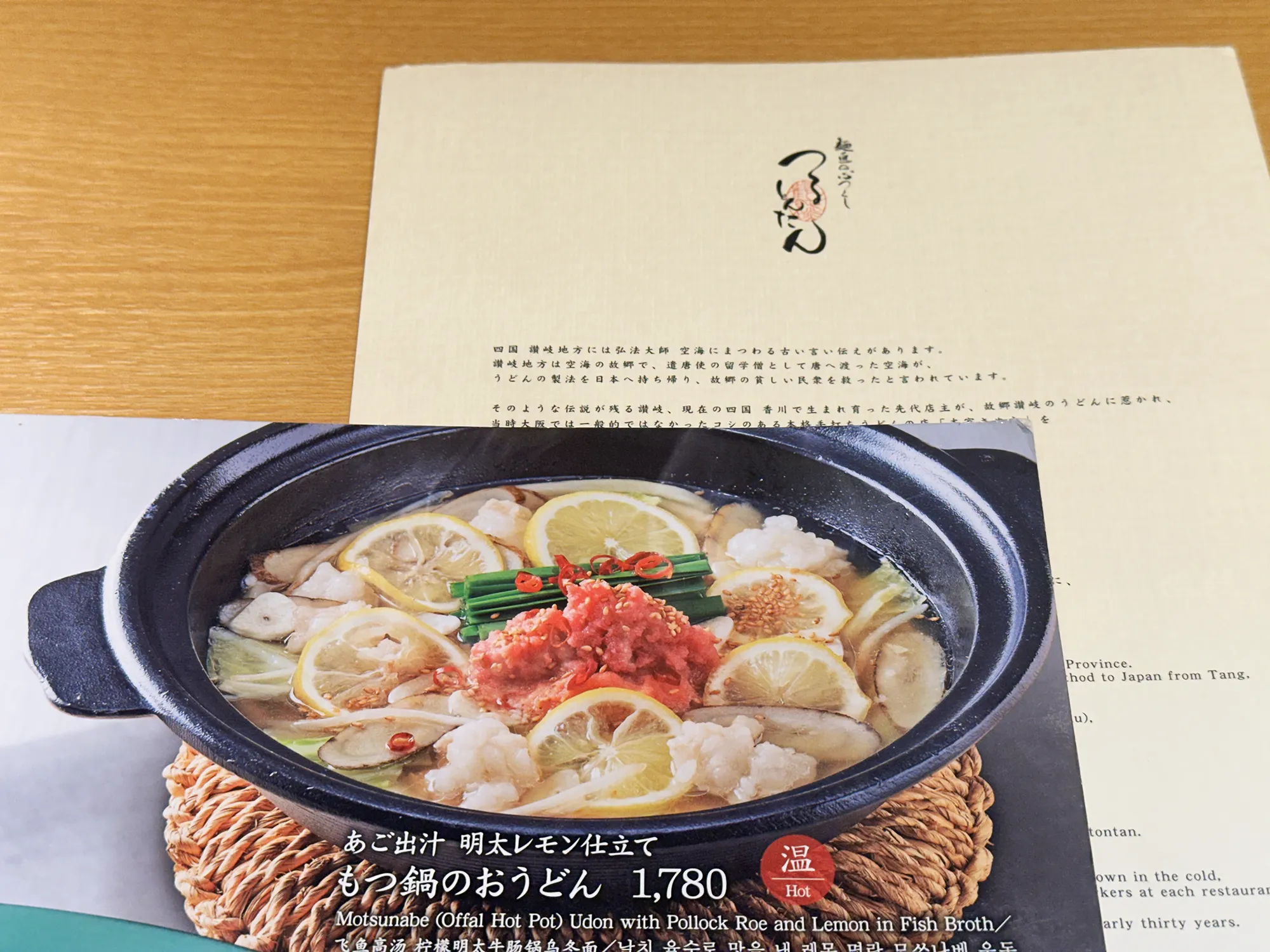

【ビジネスの観察】つるとんたん。

つるとんたん。

学生たちとつるとんたんの話しをしたせいか、無性に食べたくなってしまったので行ってきました。

期間限定かな?

「あご出汁 明太レモン仕立て もつ鍋のおうどん」をいただきました。

ちょうどもつ鍋食べたいなと思っていたところで、ドンピシャ・即決でした。

遅い昼食(ほぼ夕方)でしたのでものすごくお腹が空いていて、無料のMAXである3玉をいただきました。

ラーメン屋に行くといつも替え玉するくらいよく食べてしまうのですが、3玉も無料なんてすごいお得感ありますよね。おうどんにしては良いお値段ですが、もつ鍋・明太子・おうどん3玉はかなりお腹が満たされました。おかげで夕食食べられなかったくらい。

店構えも、WEBや紙もののクリエイティブも、商品・マーケティングもうまくデザインされていて、いつも行列ができていることに納得です。

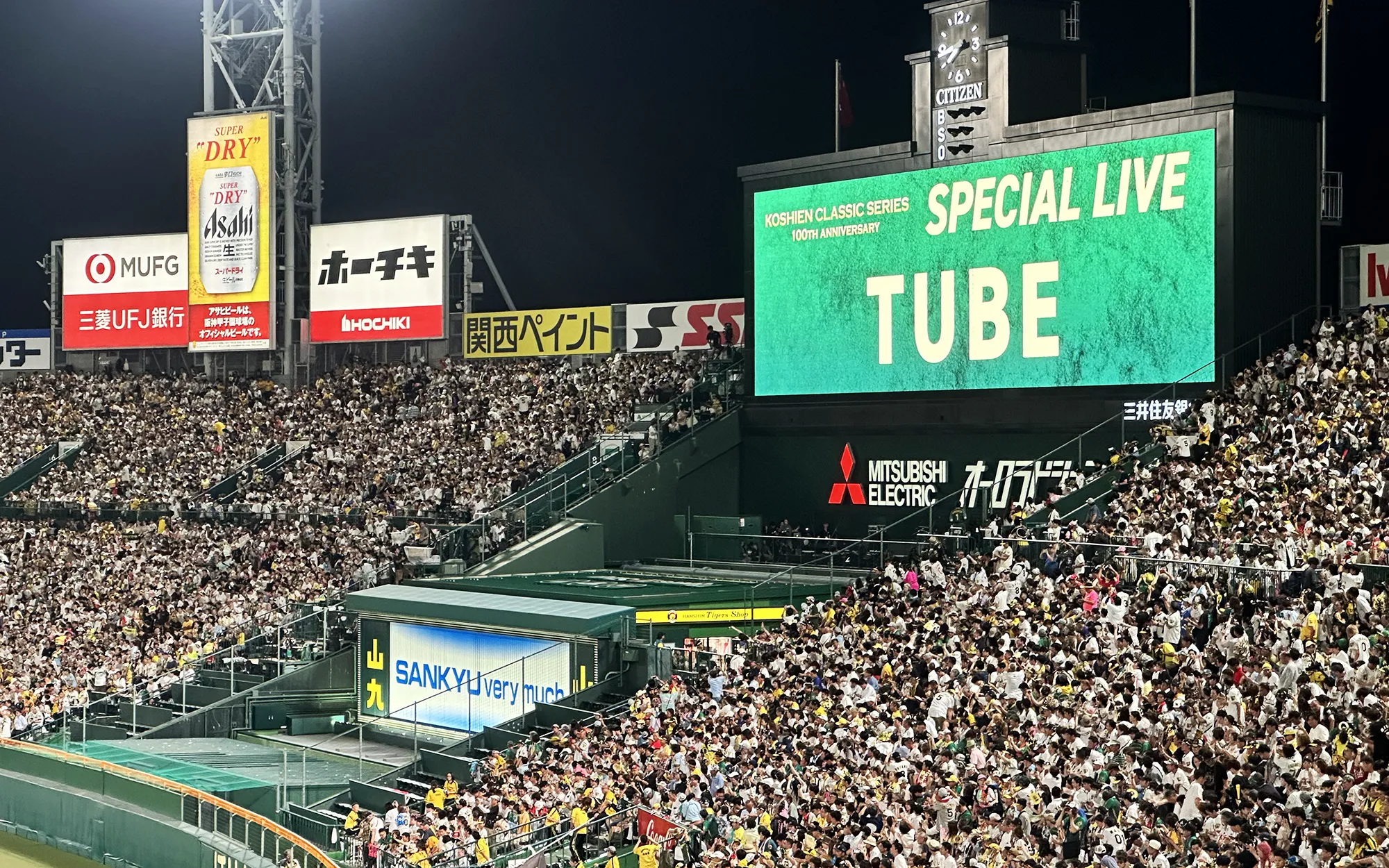

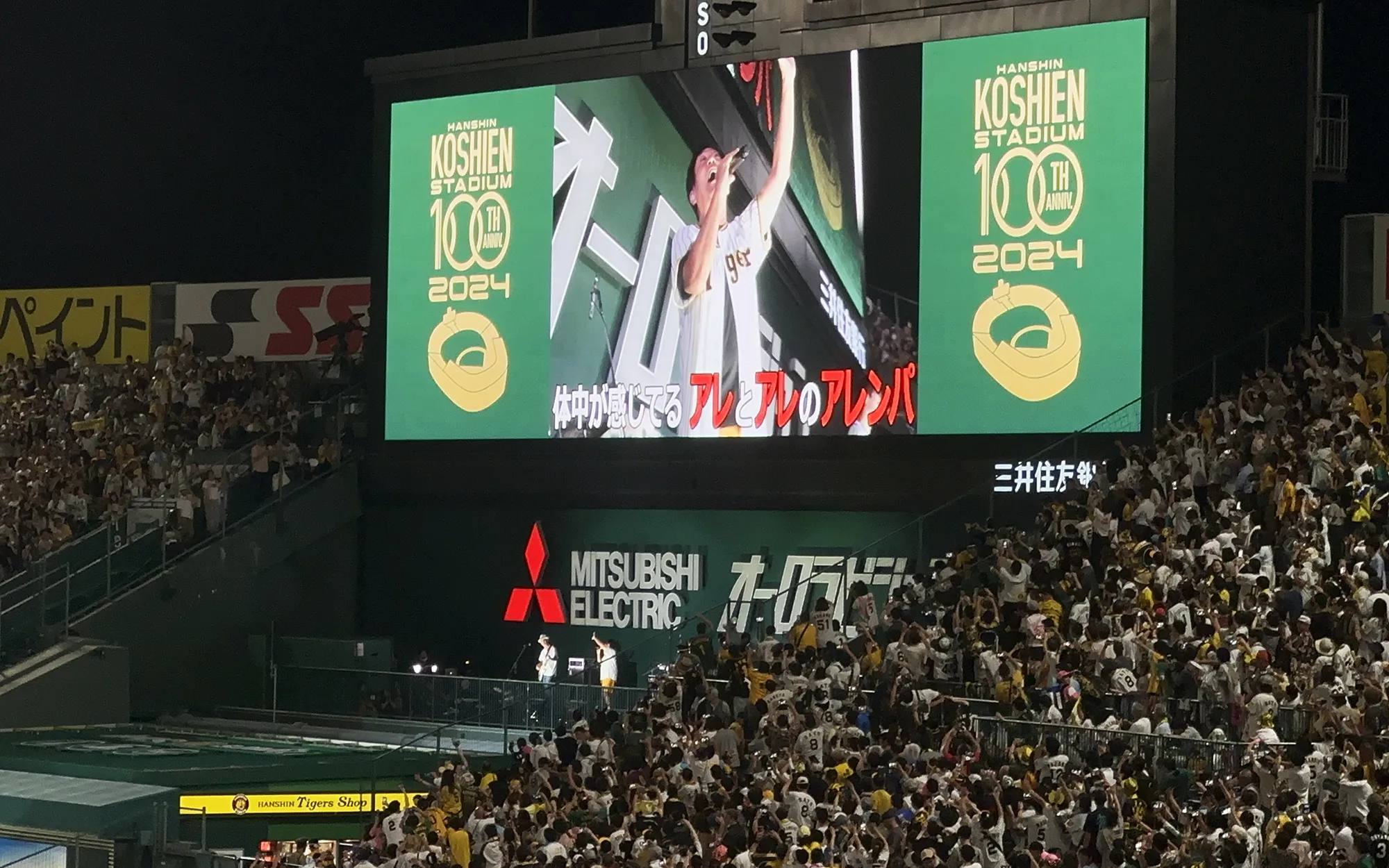

阪神vs巨人、そしてTUBE。

甲子園100周年。

甲子園での阪神vs巨人3連戦のうち2日間観に行ってきました。

8月1日が阪神甲子園球場100周年で、チケット完売。記念イベントも催されていました。

3連戦初日に5回あたりでいきなりTUBEのライブが始まってビックリ。

「夏だね」の替え歌で、アレのアレのアレンパ。笑

さすが前田さん盛り上げ上手。

何十年ぶりかの甲子園ライトスタンド。

3連戦は阪神が3連勝で大盛り上がりでした。

ペンライトを買ってみましたが、無線制御で全員同じ色になるように演出されていて素敵でした。

車で行ったのでビールが飲めなかったのが残念。選手のシールが貼ってある青い炭酸で潤しました。

しかし、阪神ファンのすごい一体感。

人気アーティストのライブでも2DAYSとか3DAYSなのに、毎日のようにスタンドを埋める阪神タイガースの人気は本当に凄まじいです。推し活の方もたくさん。

スポーツファンビジネスの大きな力を肌で感じることができました。

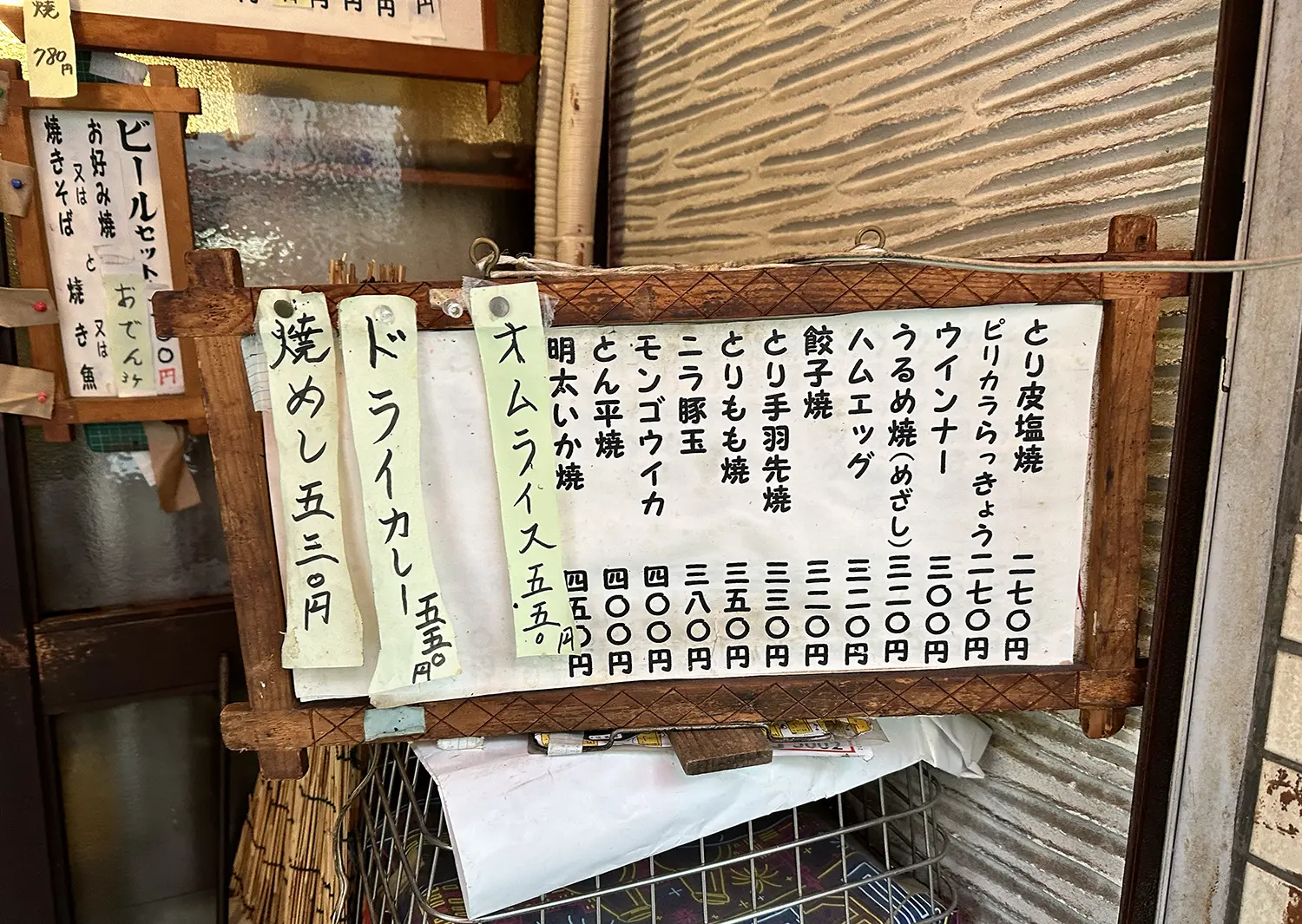

【ビジネスの観察】ラーメン大統領。

出張先で一人での食事となると、ついついラーメンを探します。

泉佐野市で偶然見つけたラーメン屋さん「大統領」は最高でした。

ラーメンとおでんを注文して待っていると、どうしてもビールが飲みたくなってしまいました。

メニューには書いてなかったので一応女将さんにお聞きしてみると「缶ビールでしたら」と優しく出していただけました。

すじ大根たまごビール、ラーメン。最高。

ご主人も女将さんもとても親切でやさしくて、近所にあったら確実にリピートです。

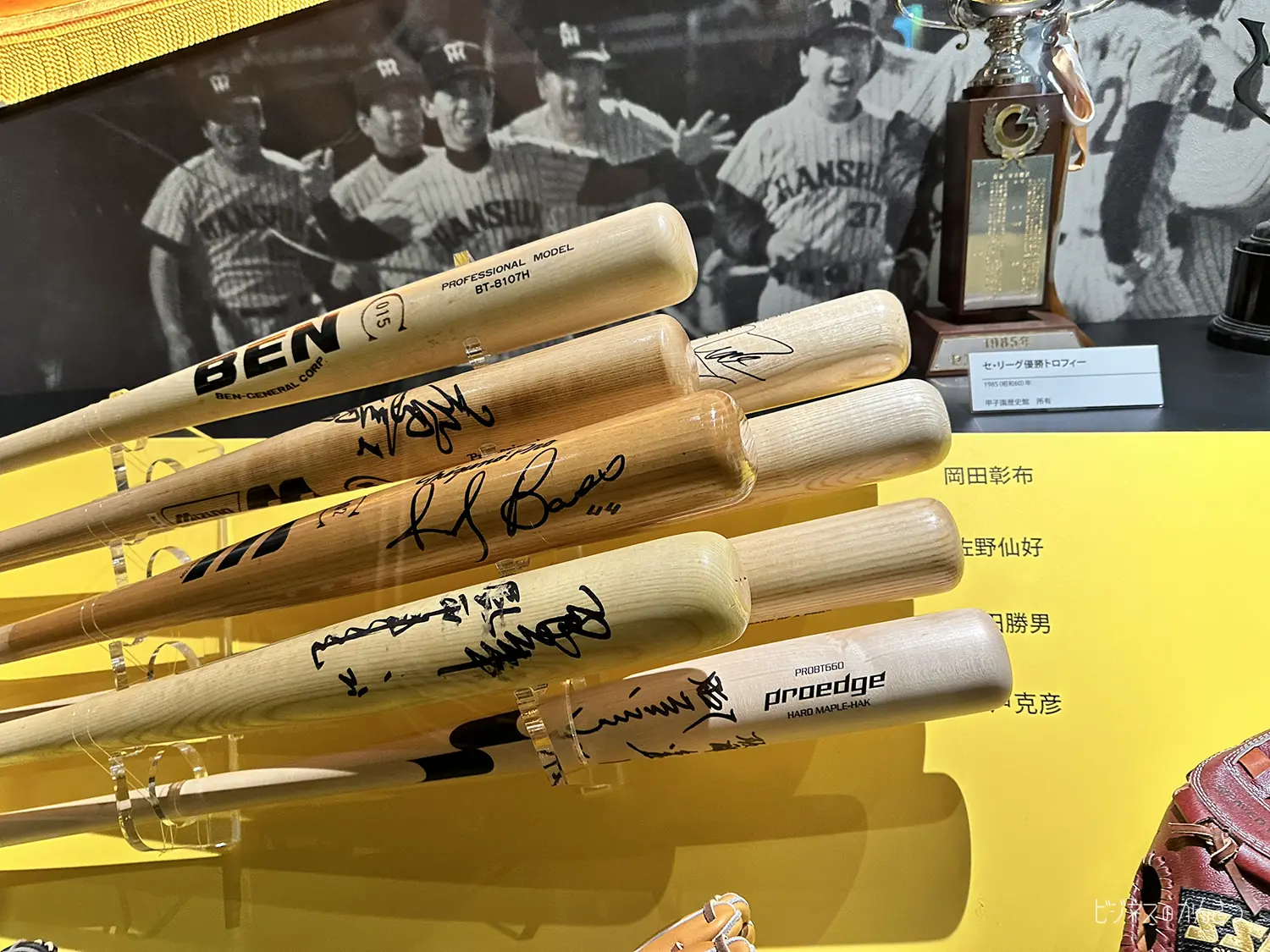

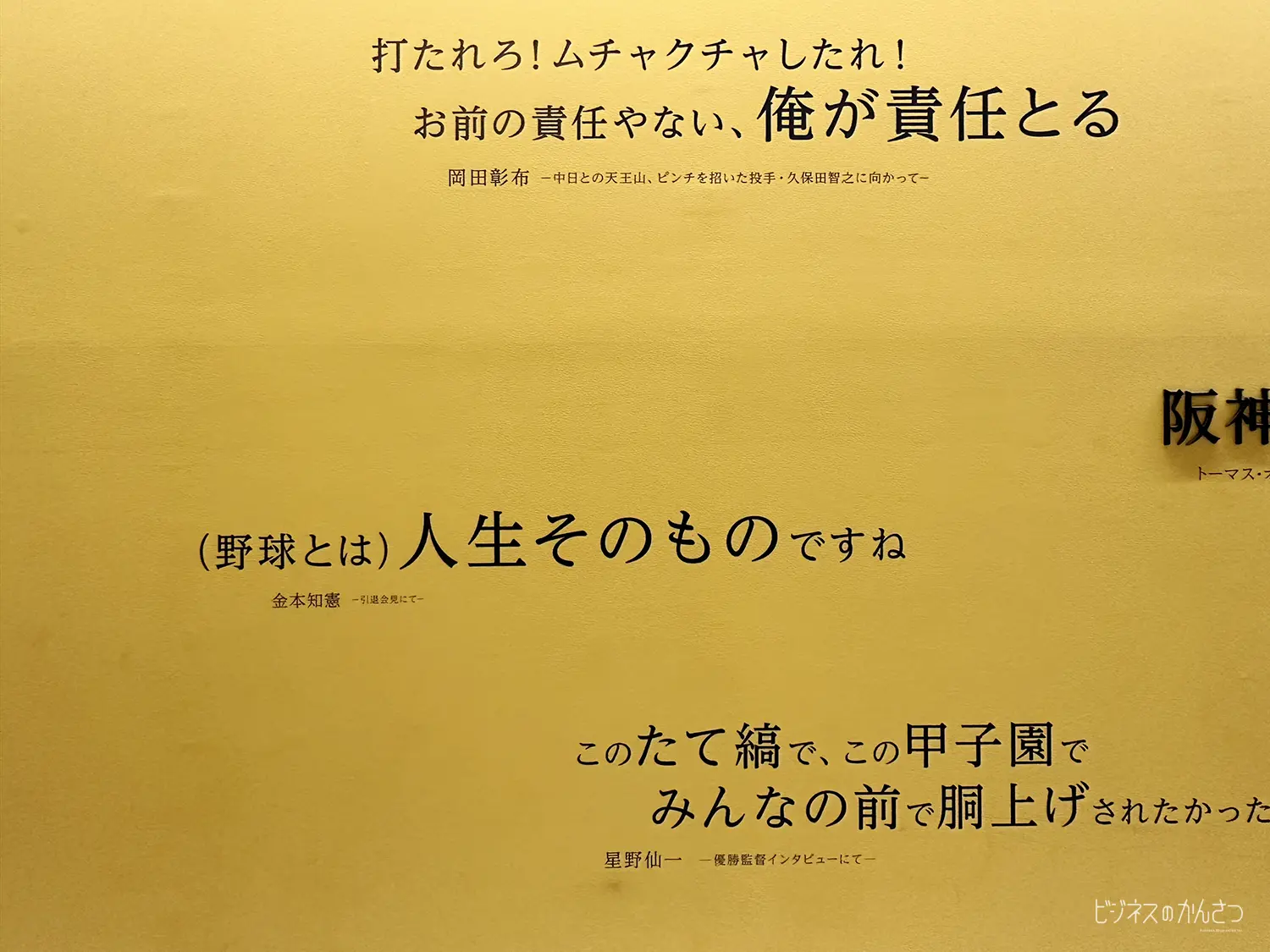

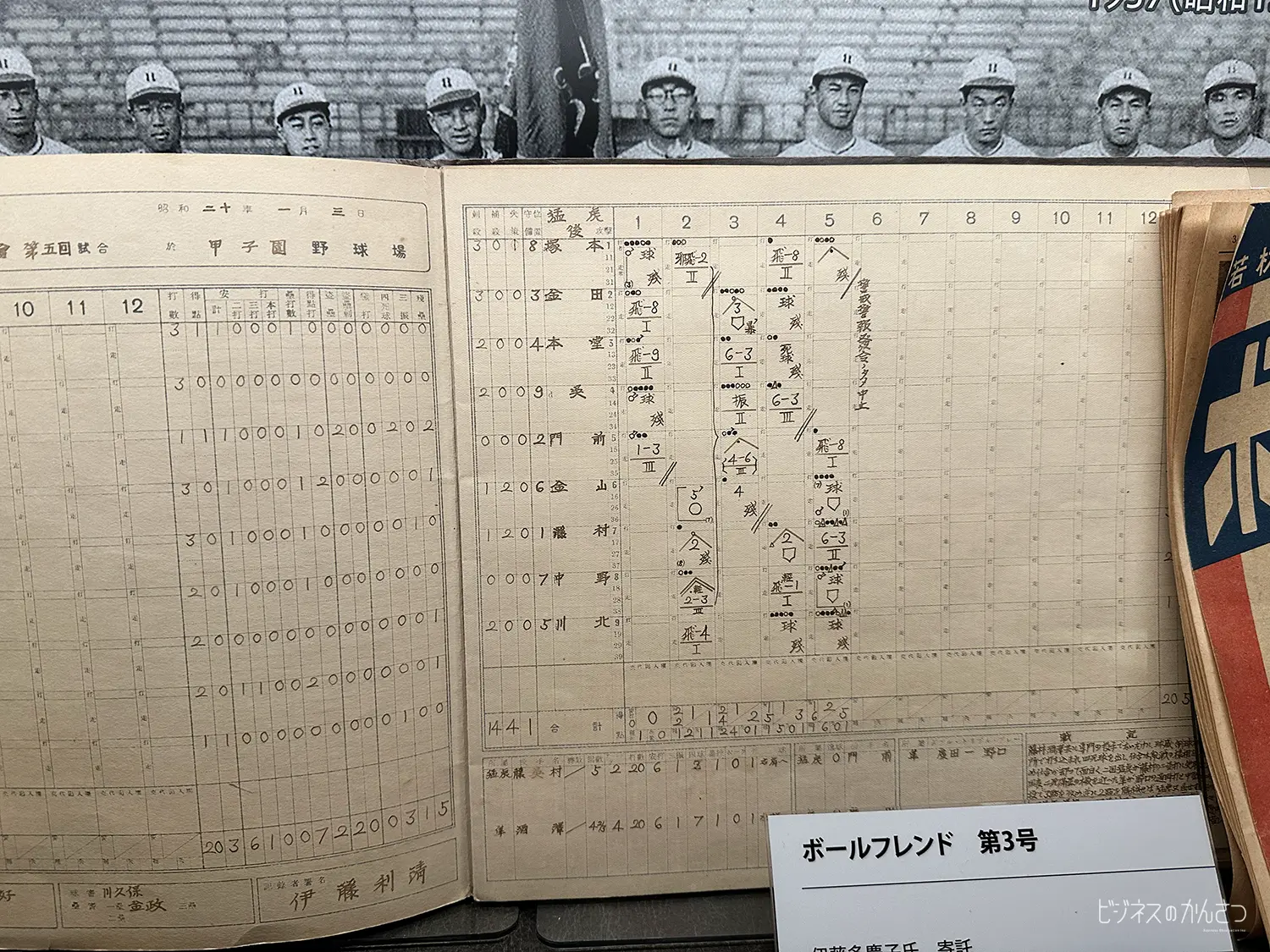

【ビジネスの観察】甲子園歴史館。ファンを、もっとファンに。

甲子園歴史館。

楽しみながら、ビジネスの観察です。

甲子園、阪神、高校野球の歴史だけでなく、VRで藤川球児さんの引退試合のリリーフカー体験や、キャッチャー目線カメラで投手の球種ごとに体感できたりと充実でした。

古いスコア表とかワクワクします。

控えめにいって最高に楽しかった。勉強になりました。

本当に甲子園が好きな方が企画して作られたんだろうなと、愛を感じます。

ぜひ体感していただきたいです。

各球場にもこのような歴史館はあるのでしょうか?

バンテリンドームにもあったらいいですね。ファンの心を掴む、いいビジネスです。

大阪 お好み焼き 道草さん。

大阪出張で前日入りした際にひとりで寄らせていただいた大阪天満の「道草」さん。

店名に惹かれてしまいました。

48年?くらい続く老舗のお好み焼き屋さんです。

女将さんお一人でカウンターは8席ほど。

お好み焼きが焼けるまで瓶ビールを頼んだら、チョコレートとバナナがおつまみで出てきてちょっと面白かったです。

常連さんが多く、女将さんとの話もすごく楽しい。良い雰囲気。

お好み焼きはハンバーグ屋さんで出てくるような鉄板で出していただけます。

これは心奪われますね。

皆さん通われる気持ちがわかります。サイコロステーキなどたくさん頼んでしまいました。

訪日外国人さんもたくさんです。

帰りにはたけのこの里一袋もいただきました。

もし近くにあったら毎日行きたいお店です。

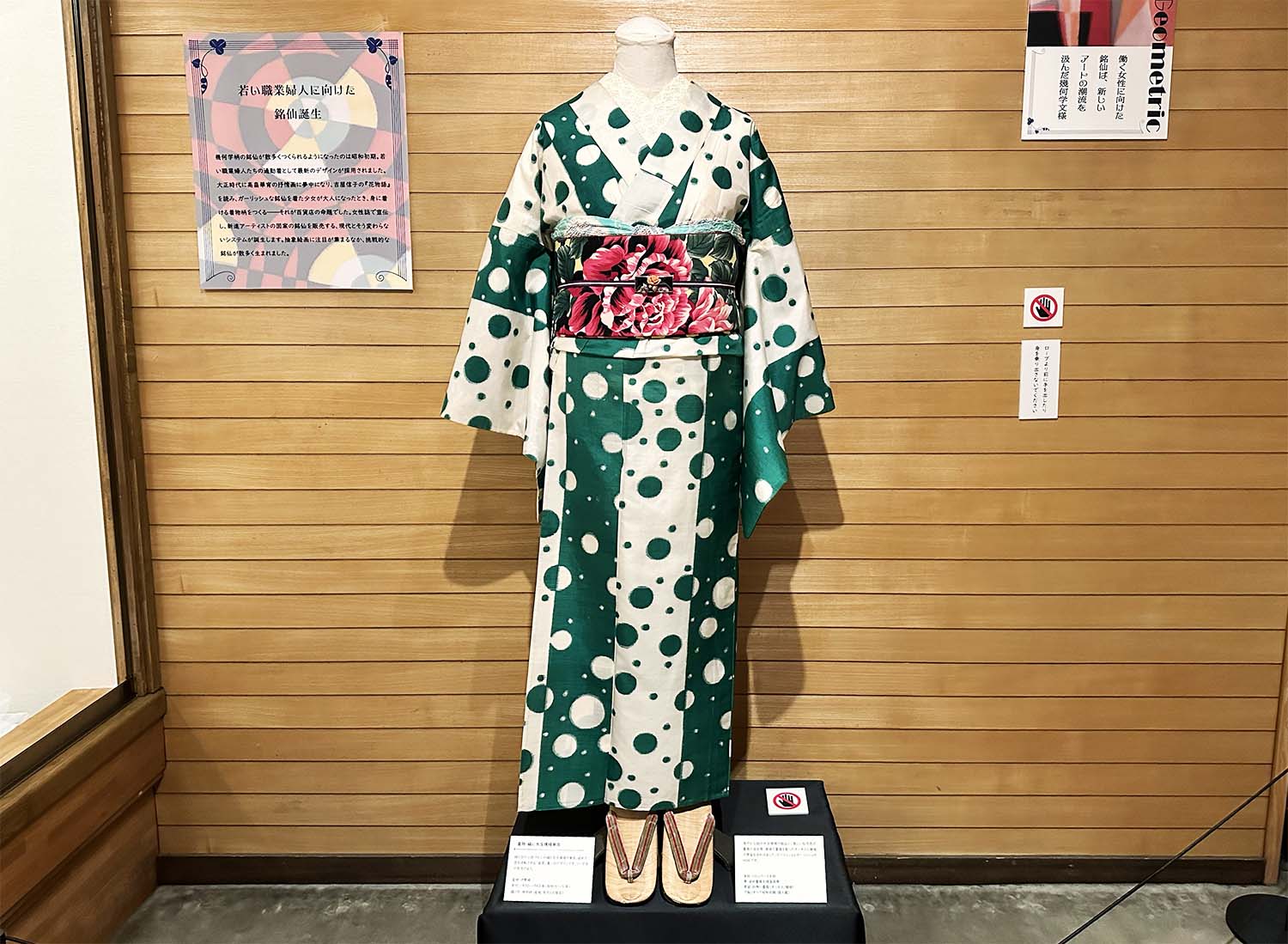

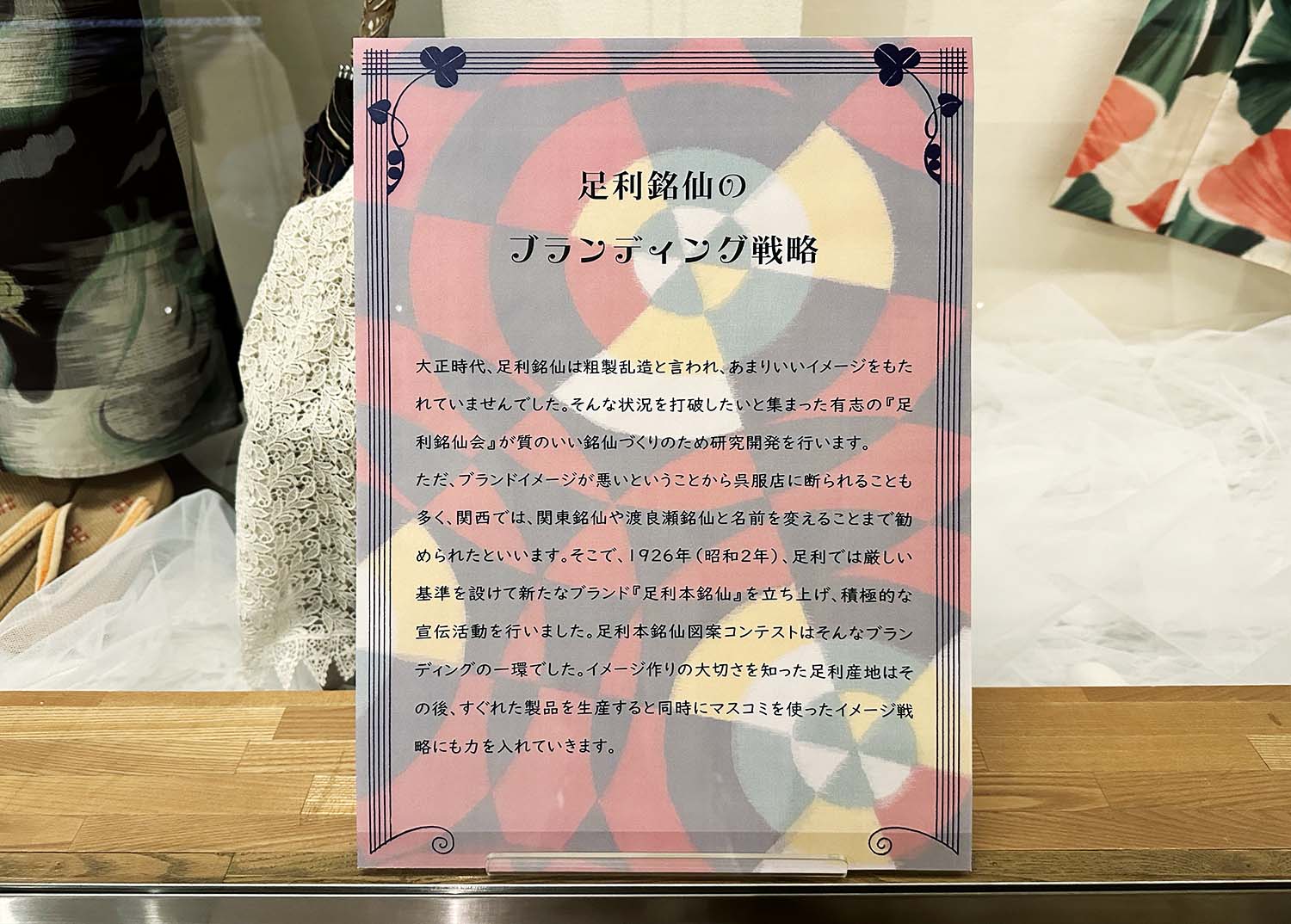

【ビジネスの観察】足利銘仙のブランディング戦略。

– 「大正の夢 秘密の銘仙ものがたり展」

文京区の弥生美術館にて開催されている「大正の夢 秘密の銘仙ものがたり展」に行ってきました。

100年程前のアンティーク着物ブームを牽引した銘仙。

素敵な着物はボクの目からしてもワクワクするものばかりで、多くのハイカラな女性で賑わっていました。

みなさん目がキラキラ。

ボクも当時の女学生だったとしたら、素敵な作品にキャーキャー言っていたと思います。

知りませんでしたが、足利銘仙は当初質が良くなかったためかあまり良いイメージを持たれていなかったようです。

そのイメージを打破するために「質の良い銘仙づくり」の研究開発をし、図案コンテストなど積極的な宣伝活動を行い、マスコミ戦略も含めブランディングをしていったそうです。

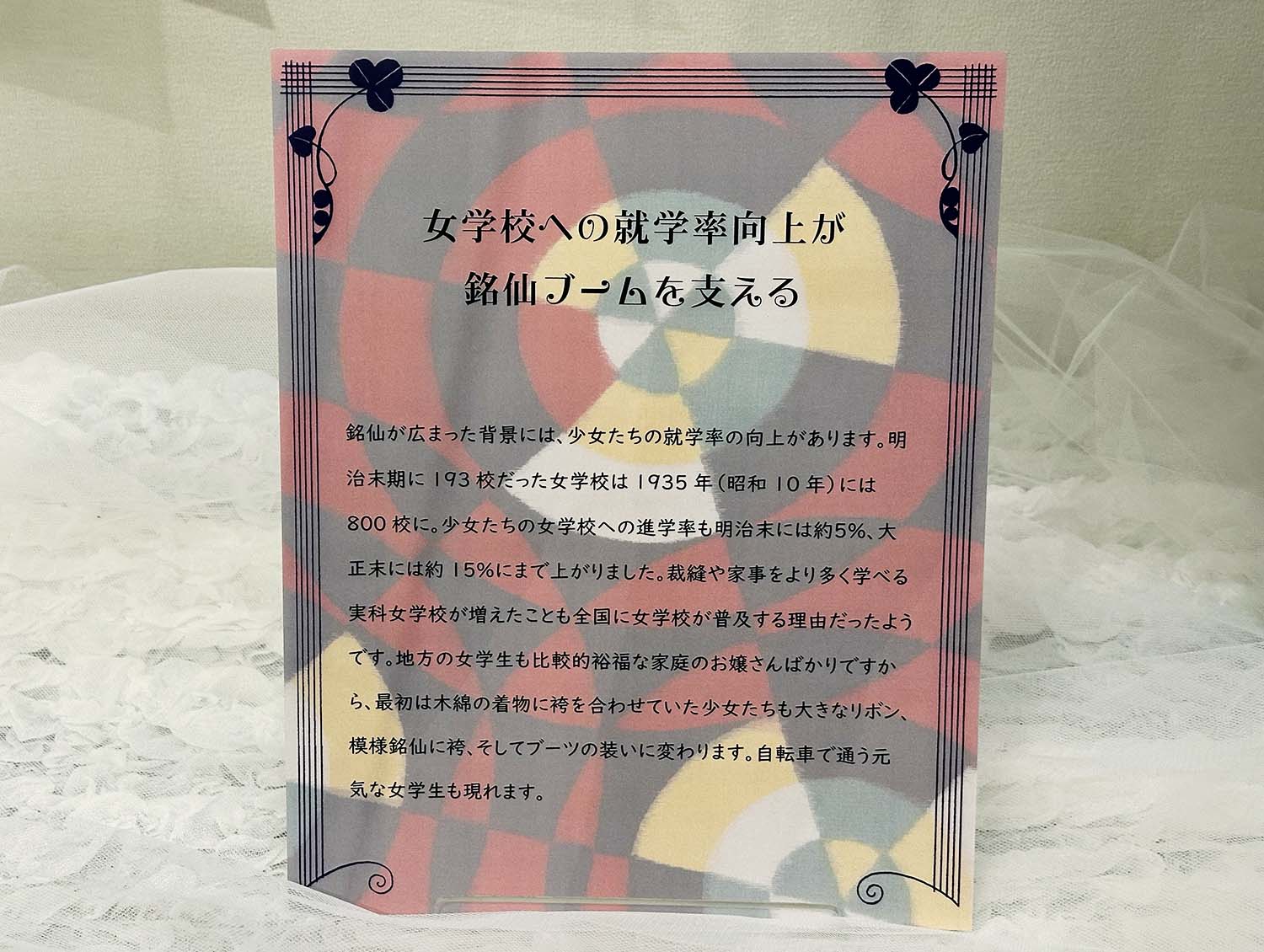

また、銘仙が広がった背景は、女学校への就学率向上という外部環境の変化も手伝ったとのこと。

女学校の数も大きく増え、就学率も明治末の約5%から大正末は約15%に。

外部環境の波にのることはビジネスにおいても重要な要素です。

もちろん同じ事業をしていても波に乗れるビジネスとそうでないビジネスはあります。波が来ることを予想し、その準備をする。準備だけでなく瞬発的に動く。

難しいですが勝つために必要な要素だと思います。

アンティーク着物が見たいなと思い展示に来ましたが、今なお人を魅了する力とブランディング戦略について体感することができ大変勉強になりました。

【ビジネスの?観察】阪神日本一と、強さの源泉。

昨日、阪神タイガースが1985年以来38年ぶりの日本一に輝きました。

今年は本当に阪神が強かった。

とはいえ、打率も突出して良いわけではないし、エラー数も多い。なのにペナントでは圧倒的なゲーム差をつけての優勝。

この強さの源泉はなんだろうと勝手に分析をしてみました。

やはり前年までに獲得・育成してきた選手の土台はもちろん、岡田監督の知的で昔ながらでかつ非常に面白くワクワクする采配が大きかったのではないかと思います。

四球の査定アップや打順・ポジションの固定というシーズン開始時からの改革もありますが、 個々の試合でも岡田采配は面白かった。

日本シリーズだけでも湯浅の投入タイミング、5番ノイジー、青柳を4回2/3で交代、サトテルの盗塁など、まるで岡田監督が将棋をさしているようで、藤井聡太さんの試合を見ている感覚にもなりました。もちろん中嶋監督も手強かった。名人同士の戦いという感じです。

阪神には「アレ」という言葉はボカシながらも明確なビジョンがあり、そのために蓄積してきたここ数年の金本さん矢野さん時代のドラフト獲得選手が見事に成長して、日本シリーズMVPの近本選手から恐怖の8番バッター木浪選手まで、相手ピッチャーは全く気が抜けない体制を作ってきた基礎力もあります。

ジャイアンツのような一発はあまりないけれど、四球などで出たランナーを単打で繋いで丁寧に点を取っていくというシーンは数知れずありました。日本シリーズもホームランは確かノイジーくらいですよね。(ノイジーはシーズンであまり打たなかったのに笑)

約1年前に監督就任打診をされてから、どうやってビジョンである「アレ」に持っていくかを戦略を立て、将棋の対局のように今ある駒の動かし方いわゆる戦術を丁寧に実行していった結果だと思います。

ビジネスにおける戦略立案・実行と同じ思考をされていて、さすがだなと感服してしまいました。

この思考は少年野球や高校野球でも使える思考ですよね。

また、今年は横田さんの訃報もあり、より選手の皆さんが一丸となって戦っていたのだと勝手ながら想像します。

38年前はその後暗黒期に入りましたが、今年は若い選手が多くドラフト生え抜きなのでまだまだ成長していく可能性も感じます。

竜虎同盟ということもあり、個人的に阪神はすごく身近な他球団で親近感があるので応援していますが、できればドラゴンズだけにはもうちょっと負けてもらえると嬉しいですね。

【ビジネスの観察】ミズノのスポーツ用品ビジネスと、非スポーツ用品ビジネス

先日のカンブリア宮殿で放送された「Mizuno」。

言わずと知れたスポーツ用品企業です。

野球をしている息子のバットもグローブもMizuno。

ボクのグローブもMizuno。お世話になっています。

スポーツ市場を創る

創業の1900年当初、野球の市場が小さい中でどうしたら市場が増えるのか?を考え、

試合ができる場があればもっと野球やりたい人が増えるのではというアイデアから、トーナメントの大会である関西学生連合野球大会を創ったそうです。

その関西学生連合野球大会が発展し、今の甲子園につながっているそうです。

少年野球でもMuzuno主催の大会がありますよね。

ビジネスを拡大するには、まず市場を拡大させる必要がある。

そのための行動や投資に動き、文化まで作ってしまうというすごい話です。

スポーツ以外の新たな市場

ただ、2000年代に入ると少子高齢化等で市場が減少します。

その中で、新たなビジネスを模索し工事現場向けの作業靴がヒット。その後ワークビジネスを拡大していったそうです。

作業服の他、

・膨らまない空調服

・佐川急便やミスタードナッツの作業服

・ノンアルビール

・ベッドや枕などの寝具

・水着の素材を使用したマスク

・グローブの皮を使ったペンケース等の文房具やランドセル

・ゴルフのシャフトの知見を生かした白杖

など、こんなものまで作っているのかと驚きです。

コア技術を活用した新たな市場

これらは行き当たりばったりの多角化ではなく、長年スポーツビジネスで培ったコア技術を別の市場でも生かせるか、という視点は非常に良い戦略です。

まだまだナイキやアディダスなど世界的スポーツ用品メーカーとは大きな売上の差がありますが、一野球ファンとして頑張っていただきたいなと思います。

【ビジネスの観察】亀田の柿の種×チョコピーナッツ

大変ありがたいことに、脳みそがいつもの10倍くらい必要な状態が続いています。

もともと糖分、特にチョコレートが大好きなのですが、食べる前に溶けるのが好みではないので夏の間は少し離れていました。

汗をかいた仕事帰りにスーパーに寄り、何かアイデア出しのツマミはないものかと思わず「亀田の柿の種×チョコピーナッツ」を買ってしまいました。

甘いとしょっぱいが交互でグッドです。

気になって公式HPを見てみたら、2〜3週間程度の期間限定のようですね。

コピーは「“甘い”と“しょっぱい”の無限ループ」。

https://www.kamedaseika.co.jp/news/20230919_19997/

– 亀田製菓HPより

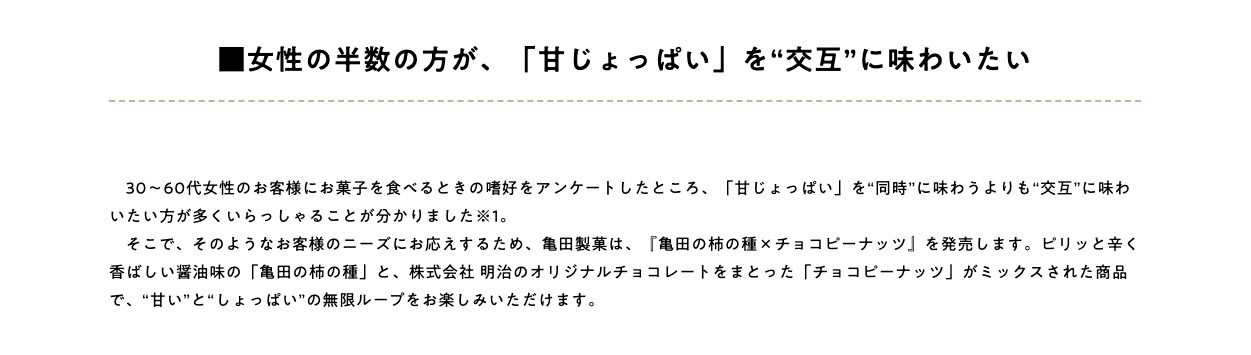

どうやらアンケート結果をもとにした商品開発のようです。

“甘い”×”しょっぱい”はこれまでもあったアイデアだと思いますが、「同時」なのか「交互」なのかは面白いアンケートですね。

– 亀田製菓HPより

よく撮影の時に、ヘアメイクさんがモデルさんに「お菓子、甘いのとしょっぱいのとどっちがいいです?」と聞いている場面に出くわしますが、甘いの食べたりしょっぱいの食べたりしているんですよね。まさに無限ループ。

– 亀田製菓HPより

「無限ループ」というコピーから、無限ループにするための食べ応えをつくるために半割れピーナッツにしたんですね。

半割れピーナッツをチョココーティングするって手間のように思えますが、それが無限ループを生んでいるんでしょうか?以前チョココーティングする機械を撮影したことがあるのですが、半割れの状態でコーティングするのがあまりイメージできないんですよね。

食べながら思考も無限ループ状態です。

という記事を書いている時点で現実逃避気味ですが、

いいアイデアが出てきたのでこの辺りで失礼します。

【ビジネスの観察】GAFAMにも「中年の危機」。

本日の日経新聞に掲載の「GAFAM襲う『中年の危機』」の記事が興味深いです。

GAFAMもFacebookがMetaになったからGAMAMになるのかな。

メタ19歳、グーグル24歳、アマゾン28歳、アップル46歳、マイクロソフト47歳。

ここ10年程米国および世界を席巻してきたテック企業が、次々と苦境に立たされています。

日経さんは「中年の危機(→Wiki)」と称していました。

大きな山に挑み登ってきたけど、次なる挑みたい山が見つからないのか。

若い頃は世界を変えてやろうと突っ走ってきたけど、時代も変わり、逆風や新興勢力も出てきて、体内も衰えや病を発症するなど走れなくなってきた。

やっぱり、成長には新しいことにチャレンジする・できる環境をつくることが必要です。

【ビジネスの観察】Zホールディングス・LINE・ヤフーの3社が合併。経営の意思決定を迅速にする。

– ZHD WEBサイトより

2023年2月2日、Zホールディングス・LINE・ヤフーの3社が合併が発表されました。2023年度中を目処に合併を実施するそうです。

Zホールディングスは2021年3月にLINEとの経営統合をしましたが、融合が思ったより進まず、9000万人を超える顧客基盤を成長に活かせているとは言えない状況でした。

LINEとヤフーの文化の違いから、経営の意思決定スピードが遅いことを問題視されているようです。

経営環境もここ数年で激変し、広告事業ではTikTokなどの台頭で売上収益は低下してしまいました。動画配信サービスも競合が増え、「GYAO!」は3月で事業終了になってしまいます。

ECでもAmazonや楽天に勝てていない状況です。

この合併により意思決定スピードが迅速化され、失敗してもどんどんチャレンジするという姿勢を示していただき、日本のデジタル分野を世界に広がるくらいもっと盛り上げていただきたいなと期待をしています。

【ビジネスの観察】トヨタ社長の意思決定力。

– トヨタイムズWEBより

2023年1月26日、トヨタ自動車が豊田章男社長、内山田竹志会長の退任と、佐藤恒治執行役員の社長昇格を発表しました。

この発表には驚かされるとともに、豊田章男社長の「意思決定力」に感服いたしました。

2009年の就任からこの13年間、外部環境的にも様々な危機があり、創業家という重圧もあると推察される中、いつもニュースで見るその意思決定力に驚かされていました。

余談ですが、僕が初めて買った車は中古のセリカSSⅡ。カラーは黒で、4つ丸目の可愛い子でした。100万円くらいだったかな。大学生でしたがローンを組んで買い、友達を乗せてたくさん遊びにいきました。青春時代はトヨタ車に乗っていました。

社長就任以降から様々な危機

まず2009年はリーマン・ショックの大打撃があり、その後は米国の大規模リコール問題もありました。東日本大震災や新型コロナウイルスなど様々な危機もありますが、やはり世界的なEVシフトの波がトヨタに与えた影響は大きいのではないでしょうか。

商品戦略も改革し、損益分岐点の台数を低下させて強い経営基盤を構築されました。

全方位戦略

EVシフトへの対応をどのように取るのかを注目していましたが、HV(ハイブリッド車)もEV(電気自動車)も幅広く揃える全方位戦略を発表した際は驚きました。

大企業らしい戦略です。中小企業ではほとんどが「差別化集中戦略」を取りますが、さすがトヨタ!と思いました。

モビリティカンパニー

また、会社の定義も変えました。車を製造・販売する会社から、人々の移動に関するあらゆるサービスを提供する『モビリティカンパニー』へと変化すると宣言されました。「メーカー」から「サービス業」へ変えていくというビジネスの定義を変えるという意思決定もされました。

このタイミングでの退任の意思決定

このタイミングでの退任の意思決定は、具体的には分かりませんが、中長期的に見て次への変化をしていく必要があると感じられたからではないでしょうか。

世界的企業でこのような意思決定ができるのは本当に素晴らしいです。

意思決定が経営を左右する

中小企業では事業承継の問題がかなり深刻ですが、それにはこのような「意思決定力」の有無もあると思います。

意思決定は、経営を左右します。何をするか何をしないか。どのタイミングでどのようなリソースを使用してどんな価値を提供していくのか。

先を見据え、戦略を考え、必要なタイミングで必要な意思決定をする。

豊田社長の意思決定力は、大変勉強になります。

【1000人ROCK ACOUSTIC FES 2022】に参加してきました。

10月15日に群馬県渋川市の伊香保グリーン牧場で開催されたフェス、「1000人ROCK ACOUSTIC」にギターで参加してきました。

控えめに言って、最っ高に楽しかった!

ので、少しだけその観察をしたいと思います。

1000人でロックする「1000人ROCK」

1000人ロックとは、その名の通り「1000人でロックを演奏する」というすごい企画。

2017年から毎年開催されているようで、ボーカル、ギター、ベース、ドラムをそれぞれ数百人ずつ募集して、合計1000人で課題曲を演奏すると言う、単純でなんともバカバカしいような熱く素晴らしい企画です。

音楽フェスはいつも客として参加しているだけですが、演奏で参加できるとは思ってもみなかったです。

▼コロナ前の1000人ロック(2019年・終わらない歌)

▼2018年・Dreamin’

↓公式サイトによると、今回の演奏の様子もいずれ動画が公開されるようです。

2022年は「1000人ROCK ACOUSTIC」

コロナ禍に入り2020年から中止されていましたが、今回は人数を少なく制限した「1000人 ROCK ACOUSTIC」という特別にアコースティックな形式として3年ぶりに開催されました。ソーシャルディスタンスを保ちつつ、250人〜300人くらいの演者だったようです。

もちろん観客としてお客さんも入ることができて、伊香保グリーン牧場に入園すればどなたでも見ることができます。お父さんが演奏して、お母さんや子供たちはお客として見ているという方々も多くいるようでした。

あと羊も。ただ、観客よりも演者さんの方が人数は多かったかなw

1000人ROCK ACOUSTIC 課題曲(2022年)

今回の課題曲は3曲でした。

・CLOUDY HEART(BOØWY)

・青空(THE BLUE HEARTS) →YouTube

・HURRY GO ROUND(hide with Spread Beaver) →YouTube

めちゃくちゃ久しぶりにギター触りましたな。「ACOUSTIC」なために、バラード曲な構成でしたね。

参加者は同じ世代かちょい上の方が多いのかなと想像していましたが、高齢の方や大学生くらいの方、高校生・中学生・小学生くらいの子たちもいて幅広かったです。年齢も、立場も、境遇も、背負っている人生も違う人たちがBOØWYとか昔の曲で一つになる感覚が最高でした。

みなさん一人一人に、いつこれらの曲に出会って、どう生きてきて、どうこのフェスにたどり着いたか、普段は何をされているか、夢は何かとか聞いてみたい!

オリジナルTシャツ&マスク

特設のブースでオリジナルのTシャツが売っていたのでもちろん購入しました。

ただ、買いに行くのが遅れてしまい欲しいサイズの「GUITARIST」ロゴが入ったバージョンが売り切れてしまっていたので、仕方なく「DRUMMER」バージョンのTシャツを買い、ギターを弾いてました。

マスクは入場時に出場者全員に配られました。ロゴ入りでこれまた嬉しい。

流れとしては、まずはリハを11:00から約1時間やって、牧場のレストランで昼食をすまし、14:00〜本番でした。

音響の調整難しいだろうなぁ。300人集まらないと試せないから事前に調整できないもんね?でもすごく心地よく聴こえて素晴らしかったです。

丘にある「SHEEP DOG SHOW」というハリウッドサインみたいなサインものどかでいいですね。全然シープでもドッグでもないショーだけど。ショーに出るはずだった(か分かりませんが)羊さんと犬さんには今日は申し訳ないです。

きっかけは渋川青年会議所創立50周年記念事業で「1000人ロック」

1000人ロックが誕生したのは、一般社団法人 渋川青年会議所さんの創立50周年記念事業だったそうです。こう言っちゃ大変失礼なのですが、すごく意外!フェスをやっているどこかの企業が主催だと思っていましたが青年会議所さんとは。段取りもスムースで快適でした。

いいですねぇ渋川青年会議所さん。こんな企画を思いついて、企画案が通って、それを実現して、さらにそれを何年も継続しているという本当に素晴らしいです。

場所は群馬県渋川市の伊香保グリーン牧場で、渋川市も後援されているようです。

当日は渋川市の市長さんもお越しになられていて、リハーサルの後にロックに挨拶されていました。市長さんがフィールドまで来られてお話かけていただいて、一緒に記念写真も撮ってもらっちゃった。(掲載許可をいただくの忘れてしまいました…ので写真掲載はなしです)

ちなみにBOØWYの曲がよく選ばれるのは、群馬を代表するスターだからだそうですね。(wiki情報)納得です。

海外の「Rockin’1000」を参考に

もともとはイタリアやフランスなどで開催されている「Rockin’ 1000」というイベントを参考にされたようです。

めちゃくちゃ楽しそう!スケール感w

Foo FightersやQueenやOasisとか演奏していてすごく羨ましい!

ニルヴァーナのSmells Like Teen Spiritとかこの規模はヤバいね。サビでジャンプしてギター弾きたい。

海外のRockin’1000もいつか参加しよう。それ目的だけでイタリア行く価値ありますよね。

ギターもアンプも買いたくなっちゃう。経済効果。

ぜひ、群馬だけじゃなくて全国でやって欲しいなぁ。各地にゆかりのあるロックスターいると思うし。

全国の商工会さんや牧場さん、自治体の皆さまもいかがですか?北海道や静岡とか。岐阜とか和歌山とか広島とか熊本とかもいいですよね。47都道府県やって欲しい。

伊香保グリーン牧場からすぐ近くの伊香保温泉も石段も水沢うどんも良かったし、渋川市が好きになりました。

中小企業診断士としてもただの音楽好きとしてでも参加してみたいと思えた、なんとも素敵な企画です。

なぜ「一橋桐子の犯罪日記」がおもしろいのか勝手に考察。

– NHK一橋桐子の犯罪日記 Webサイトより

2022年10月から放送されているNHKの夜ドラ「一橋桐子の犯罪日記」が面白いです。

「一橋桐子の犯罪日記」の内容

身寄りもなく貯金も少なく、唯一の親友も亡くした桐子さんが生活苦を理由に刑務所に入りたいと犯罪を犯した高齢者のニュースを見て、自分も刑務所に入る「ムショ活」を始めるというテーマのドラマ。

人に迷惑をかけないでなるべく懲役の長い犯罪をしようと、泥棒や結婚詐欺などを試みるけど、、という深刻な社会問題を写しつつユーモアな切り口で非常に面白いです。

松坂慶子さんのコメディエンヌな演技が素晴らしいです。朝ドラ「まんぷく」も大好きでした。めちゃくちゃ可愛いです。

反響で、「一橋桐子展」開催も。

– NHK一橋桐子の犯罪日記 Webサイトより

どうやら反響が大きかったため急遽「一橋桐子展」が開催されているようです。衣装展示とか小道具展示とか巨大顔はめパネルとかめちゃくちゃ行きたいけど開催期間中に東京でそんな時間が取れないため諦めるか…

NHK名古屋でもやってくれないかな?

反響が大きいのもよく分かります。松坂慶子さんと同じくらいの年齢の方がの視聴が多いのでしょうか。それともその子供世代やもっと若い方も多いのかな。視聴データを見てみたいですね。

勝手に考察

なぜそんなにこのドラマは惹きつけるのか?

「シンプルかつ意外性」が鍵になっているような気がします。

まずテーマがシンプルで意外性。松坂慶子さん演じる犯罪とは縁がなさそうな愛らしいおばあちゃんが、不器用ながら色々と刑務所に入るための犯罪を考えて実行していくという無さそうだけどもしかしたら有るかもしれない設定や細かな会話も含めシナリオが素敵です。

もちろんキャストも演技も演出もカメラワークもライティングもスタイリングもロケ場所も編集も素晴らしい。50分ドラマですがテンポ良くあっという間に時間が過ぎます。

あとはネーミングもいいですね。「一橋桐子」さんて犯罪しなさそうだもんね。これも意外性。人の名前をタイトルに付けるのって結構効果がありますよね。キャラクターが立ちます。

人の心を惹きつける、いろいろなアイデアや技術やクリエイティブがうまく噛み合って素敵なドラマになっているんですね。

これはビジネスの上でも参考になるマインドだと思います。

恐れ入ります。

【ちょっとだけビジネスの観察】今年の初キャンプ。〜椛の湖オートキャンプ場〜

春になりましたので、今年初めてのキャンプに来ました。

人気の椛の湖オートキャンプ場さんです。

人気の秘密は、来たら分かりますね。今回はあえて「ビジネスの観察」はしません笑

湖側と山側にサイトがありますが、今回は山側のサイトでした。

椛の湖が望めるロケーションを筆頭に、10m×10mのテントサイトもちょうどいいし、電源もあります。山側は隣の区画との距離も適度にあって良いですね。

トイレや炊事場も綺麗だし、売店やお風呂まであり、テニス場や芝生の広場などのアクティビティも。広すぎず狭すぎず、そして静かに過ごせる素敵な場所です。

今回は椛の湖でボートにも乗りました。

名古屋からは1時間ちょいくらいかな?ちょうどいい小旅行な距離です。

やっぱり「ビジネスの観察」をした感じになりましたが…笑

ついでにマーケティングの4PのPrice面で言うと、5〜6,000円/1区画1泊ですね。

めちゃくちゃ気持ちの良いオートキャンプ場で、お気に入りでございます。

【ビジネスの観察】朝ドラ「カムカムエヴリバディ」の”回転焼き”と”およげ!たいやきくん”を3C分析してみる。

– NHKカムカムエヴリバディ Webサイトより

2021年11月から放送されているNHKの朝ドラ「カムカムエヴリバディ」。昭和から令和までの100年の物語を3人のヒロインでストーリー展開されている藤本有紀さん脚本の朝ドラです。

あさイチ冒頭の朝ドラ受け含めてNHKプラスで楽しく拝見しています。

だんだん現代に近づくにつれて、自分が知っている時代になってくるとまた親近感が湧きますね。ちょっとボクとは世代が違いますが、60〜70年代の空気感も大好きなので楽しんで観ています。

– NHKカムカムエヴリバディ Webサイトより

少し前に、2代目ヒロイン深津絵里さん演じる大月るいとオダギリジョーさん演じる大月錠一郎が京都に引っ越して、回転焼き屋「大月」を始めました。ゼロから回転焼き屋で生計立てるのも難しそうだな…と感じた方も多いかもしれませんが、それはさておき、その回転焼きが途中でパッタリ売れ行きが悪くなった時がありました。

この辺りについて、勝手ながらビジネスの観察をしていきたいと思います。

回転焼き屋「大月」に見る3C分析

今回は、回転焼き屋「大月」を3C分析してみたいと思います。

いきなり余談ですが、「回転焼き」は関西の呼び方なのかな?ボクは「大判焼き」や「今川焼き」と呼んでいましたね。多分一緒です。日本って面白いですね。海外の方は同じものを地方で呼び方が違うなんて混乱しちゃいますよね。

ごめんなさい、本題です。

3C分析とは?

3C(サンシー)分析とは、マーケティング用語で、マーケティングの環境分析に使用されるフレームワークの一つです。3C分析は1980年代にマッキンゼーの大前研一さんが提唱された考え方です。よく現状分析の際に使用される有名なフレームワークですね。

マクロ環境のような大きな環境分析ではなく、比較的身近なミクロ環境分析になります。

基本的な戦略プロセスとしては、環境分析をしてからSWOT分析(戦略の方向性を考えるために整理するフレームワーク)に移るため、3C分析はSWOT分析の前段階の分析となります。

3つのC

3C分析はその名の通り、以下の3つのCから始まる英単語で構成されているフレームワークです。

① Costomer(市場・顧客)

② Competitor(競合)

③ Company(自社)

この3つのCの関係性を明確にし、どうしたらビジネスが成功するのか?を考えるために整理していきます。

① Costomer(市場・顧客)

まずはCostomer(市場・顧客)です。

回転焼き「大月」は、京都のとある商店街にオープンしました。オープンしたての頃、京都商店街の方に「このへんのもんは食わんで」と言われてしまいました。京都の方は舌がこえており回転焼きは受け入れられないのではという理由でした。

るいとジョーはお祭りで見かけた回転焼き屋をやろうという安易な発想でしたので、地元のニーズ・嗜好性などは調べてもいません。もちろん、あんこの作りには自信があったかもしれませんが、開店当初に地元の方にそう言われたら顔面蒼白ですよね。。でも、視聴者の方の多くもそう思ったかもしれません。

ただ、大阪編からのお付き合いで、京都で面倒をみてくれている市川実日子さん演じるベリー(本名:野田一子)による効果で回転焼きが売れ始めます。これは超絶ラッキーです。

またまた余談ですが、ボクは「すいか」の頃から市川実日子さんが大好きで、そのために三軒茶屋の近くに住んだものでした。(正確には駒沢大学のが近かったけど)「大豆田とわこ」もよかったなぁ。

しかも、一子(いちこ)の娘が一恵(いちえ)という、なんて素敵な名付けなんでしょう。

というわけで本題に戻り、、、

今回はベリーのおかげでラッキーでしたが、まずこのCostomer(市場・顧客)でスベってしまっては、マーケティング戦略は成り立ちませんよね。でも結果的には潜在的なニーズがあったということでもありますのでマーケティングは面白いですね。

② Competitor(競合)

今回はここが問題ですね。途中でパッタリ売れなくなってしまったのは、「およげ!たいやきくん」が大ヒットした時でした。「たい焼きブーム」がきて子供も大人もたい焼きを買い求めるシーンが描かれました。

正確にいうと「たい焼き」と「回転焼き」は商品が異なりますが、代替品とは言えるでしょう。たい焼き食べてすぐに回転焼き食べたいな、とは思いませんからね。流行りであるたい焼きに人々が移ってしまうのも仕方ないかもしれません。

– BIGIN「およげ!たいやきくん」

しかし大ヒットしてしまったのでたい焼き屋がかなりのCompetitorになってしまいましたね。これは他の業界でもある話です。

あるコンビニの近くに違うコンビニができたり、ドラッグストアができても影響は大きいでしょう。DVDショップとNetflixなども代替品としてはCompetitorになります。

みなさんもこのようなご経験はありませんでしょうか?

消費者の立場だと「昔使っていたけど最近全然買わなくなったなぁ。」というものです。何か別の競合や代替品などのCompetitorに移ったんでしょうね。”一生安泰”というビジネスは無いので、経営する側としては「急な環境変化はあって当たり前」と心掛けて次の戦略を考えておくのがオススメです。

③ Company(自社)

さあ、そうした時に自社はどうしたら良いのでしょうか?

るいの「おいしいあんこを作る技術」によって支えられている「大月」は、話題性のたい焼きに勝てるでしょうか?るいはともかくジョーの接客もマイナスになっているようです。(ボクだったらそんなジョーから買ってみたいけど)

あんこの味では勝っているかもしれませんが、それは非常に曖昧な定性的な価値観になるため明確な差別化とは言い切れず、また、多くの人はそこ(味)で判断することはできないでしょう。かなり厳しい勝負ではあります。

「良い商品を作ってるのに売れない」というあるあるの現象が起きます。

外部環境の変化を待つのか、自社でどうにかするか

たい焼きがそうだったように、回転焼きが「走れ!回転焼き(仮)」でたい焼き以上の大ブームになるみたいな何かしらのブームが起きてバカ売れするみたいな他力本願(外部環境の変化)ではいつになるか分からず、そんなビッグなチャンスはなかなか巡ってこないでしょう。

皆さんが「大月るい」だったら、どうしますか?

ベリーの言う通り、子門真人を恨んでも仕方ありません。

もちろん答えは一つではなく、いろんな戦略と手段があるのでしょう。

こんな時、コンサルとしてどうサポートするか。そんなことを考えながら朝ドラを楽しく見ています。

【ビジネスの観察】義母と娘のブルースの「ロシアンあんぱん」

– 義母と娘のブルース2022謹賀新年スペシャル Webサイトより

2020年に続き、2回目のお正月特番が放送された義母むす(義母と娘のブルース)。2018年の連ドラの時から大好きでしたが、今回も楽しく拝聴しました。

漫画の存在は知らず、ドラマのタイトルの「ブルース」に反応してしまい音楽関係のストーリーかな?と思い観た記憶がありますが、想像していた内容と違い、いい意味で裏切られた作品です。

第6話で竹野内豊さん演じる良一さんが亡くなった時は、タッチでカッちゃんが死んでしまった時くらい衝撃でした。

実はビジネスドラマ。

連ドラの時から思っていましたが、綾瀬はるかさん演じる宮本亜希子(元キャリアウーマン・コンサル)がビジネスセンスに溢れ、実にマーケティング戦略の立案と実行に優れていて、そういった面でも楽しかったです。亜希子さんがベーカリー麦田で働くようになった第7話くらいからそのセンスが垣間見えるようになりました。

「小さな奇跡」が織りなすコミカルでハートフルなドラマではありますが、個人的には義母娘はビジネスドラマとして面白く観ています。

あえてこのブログでは、今回の義母娘2022をマーケティング視点で観察してみました。

– 義母と娘のブルース2022謹賀新年スペシャル Webサイトより

ベーカリー麦田の成功。

今回の義母むす2022スペシャルの主な展開であった「ベーカリー麦田」と「白百合製パン」の合併話。

上場企業でもある大手の白百合製パンが経営不振に陥り、人気のベーカリー麦田との合併を竹野内豊さん演じる岩城良治率いるハゲタカファンドに唆されて…という流れでしたが、そもそも一個人店であるベーカリー麦田が人気になったのは亜希子さんの手腕でした。

ビジョンは「キムタヤ」

佐藤健さん演じる麦田章はグッドルッキングポジティブ思考なのですが、やたら「キムタヤになる」というキーワードでテンションが上がります。どうやら「キムタヤ」とは大手のパン屋だそうで、そのようになれるということに心躍るようです。

ドラマではコミカルに演じられていますが、単純に見えて、こういったビジョンがあるのはとても重要。

いわゆる「ベンチマーク」といって、指標や基準となる企業です。こんな企業になりたいなぁというビジョンがあることは、企業経営において非常に重要になります。麦田店長並みにモチベーションにも繋がりますね。

売れた「ロシアンあんぱん」のマーケティングミックス(4P)

では、ベーカリー麦田のヒット商品「ロシアンあんぱん」の4Pを見ていきましょう。

4Pとは?

4Pとはマーケティング用語で、1960年にジェローム・マッカーシーが提唱したマーケティングのフレームワーク(枠組み)です。

以下の頭文字Pから始まる4つの英単語で4Pと呼ばれています。

① Product(製品・サービス)

② Price(価格)

③ Place(流通チャネル)

④ Promotion(プロモーション)

マーケティング・ミックスとも言われます。

これらはすべて重要で、いわば掛け算のようなもの。どの一つでも欠けていたらマーケティングは成功しないとボクは思っています。

例えば、①Product(製品・サービス)・②Price(価格)・③Place(流通チャネル)が良くても、効果的な④Promotion(プロモーション)ができていなければ認知度が高まらず売れません。

②Price(価格)・③Place(流通チャネル)・④Promotion(プロモーション)が良くても、世の中のニーズにマッチしない①Product(製品・サービス)だとしたら売れないか、一時的に売れてもリピートに繋がらないでしょう。

①×②×③×④。

掛け算なので、どれかが「ゼロ」でもマーケティングは成り立たないんですね。

マーケティングについては、詳しくはビジかんアカデミアでも取り上げています。

それではベーカリー麦田のロシアンあんぱんの4Pを整理していきましょう。

① Product(製品:ロシアンあんぱん)

今回バズったのは、「ロシアンあんぱん」という最強のコンテンツ。ゲーム性もあり、「ラブ運」の運試しができるためか女子高生を中心に大人気になりました。

ネーミングからしてワクワクしますよね。遊び心もあり、ネーミングからそれがどのようなものなのかがパッと想像できます。

この「分かりやすさ」は非常に重要。詳しく書きませんが、競合の商品と比較してもポジショニングがしっかり取れているコンテンツです。

そして元々は麦田店長が先代から受け継いだ、美味しいあんぱんを作れる技術があり、その美味しさがあっての、ゲーム性の掛け算。これは素晴らしい商品力ですね。

ちなみに売れる前のベーカリー麦田のパンは、確かに美味しいけれど印象に残らないパンでした。

② Price(価格:200円)

ドラマの中でチラッと見えた値札によると、「ロシアンあんぱん」の価格は200円。

手に届きやすい価格も魅力で、商品の「価値」と価格とのバランスが優れていると推察されます。良いコンテンツでも、その価値・そのターゲットに見合う値段でないとなかなかヒットになりませんよね。

③ Place(流通チャネル:移動販売)

今回特徴的だったのが、「移動販売」だったこと。つまりフードトラックで売れそうな場所に出向き販売しました。

どこで売るか、顧客の視点からすると「どこで買えるか?」はとても重要です。意外とこのPlaceを疎かに考えてしまう企業さんは多いのですが、この顧客との接点である流通チャネルは非常に大切です。

義母娘2022ではこの移動販売が起爆財になっていました。

④ Promotion(プロモーション)

ドラマ内では特別にお金をかけた広告等のプロモーション(いわゆるペイドメディア)は見えませんでしたが、まず可愛いフードトラックのデザインは非常に効果的だったと思います。トラックの運転席上部にパンのオブジェがあり、遠くからでも「パン屋」ってことが分かりますね。素敵なデザインでした。

また、上白石萌歌さんが演じる娘のみゆきや、サークルの先輩たちの呼び込みも大変効果があったと思います。みゆきは元々明るい性格であり、さらには大学で起業サークル「あそビジネス」での経験があることも大きいと思われます。桜向日葵さん演じる先輩もステキですね。

自社HPや自社SNSなどのオウンドメディアがあったかはどうかは分かりませんが、おそらくインスタなどでの購入ユーザーの拡散がハッシュタグ(#あたりパン)で見られましたし、SmartNews風のアプリで話題の欄にも記事があがったり、アーンドメディア(いわゆる消費者やインフルエンサーの拡散メディア)での集客効果が大きかったと思われます。

また、それがきっかけで麦田社長は「がっちりマンデー」に出演するなど、メディアで目立ち、認知度と信頼性を高めさらなるヒットに結びつきました。

亜希子さんはそこまでのメディア戦略までは考えていなかったような感じですが、フードトラックの雰囲気で来店きっかけをつくり、ゲーム性と美味しさのあるロシアンあんぱんというコンテンツがリピートや拡散を誘い、ヒットにつながったのでしょう。

売上高は2.9倍に

その結果、前年比2.9倍の売上高2億超え(おそらく)となったという成功ストーリーですね。おかげで合併の話が出ていろいろありましたが、なんやかんやあって最終的には家族写真も撮れたし、すべてはマーケティング戦略の成功によるものだなぁとかなり職業病な感じで楽しませていただきました。

その他、途中の竹野内さんとのビジネス案の出し合いとかも面白かったですね。

まさにマーケティング戦略が功を奏した、小さな奇跡。

また続編があるといいな。

メッセナゴヤ2021(異業種交流展示会)の感想と、次への期待。

2021年11月10日(水)〜13日(土)に名古屋市港区にあるポートメッセなごやで開催されている「メッセナゴヤ2021」に行ってきました。

メッセナゴヤとは?

「メッセナゴヤ」は日本最大級の異業種交流展示会で、2005年に開催された「愛・地球博」の理念継承事業として、愛知県・名古屋市との共催によって毎年1回開催されている展示会です。

中小企業の販路拡大や異業種交流を目的としており、報道によると、今年は840社の中小企業や団体などが全国各地から出展されているそうです。

– メッセナゴヤ2021 Webサイトより

今年はリアル・オンラインのハイブリット開催

新型コロナウイルスの関係で昨年は対面でのリアル展示会は中止、オンライン展示会のみでしたが、今年はリアルとオンラインのハイブリッド開催になっています。

リアル展示会に行きましたが、今年は2号館が閉館となっているなど、いつもよりは規模は小さかったです。

↑3号館の反対側の2号館。

例年はこちらも多くの出展がありました。

展示会の出展募集が春先でしたので、コロナの情勢が分からない状態でもあったので見合わせた企業さんも多かったと思います。

少しだけですがキッチンカーも

例年に比べると小規模ですが、キッチンカーも出ていました。

残念ながら食べる時間はなかったのですが、結構盛況していましたね。

今年の大きなテーマはデジタル技術

MECT2021でもそうでしたが、生産管理にしても業務効率化にしても販促にしても、主なテーマはデジタル化でした。

販促も、生産管理もデジタル技術

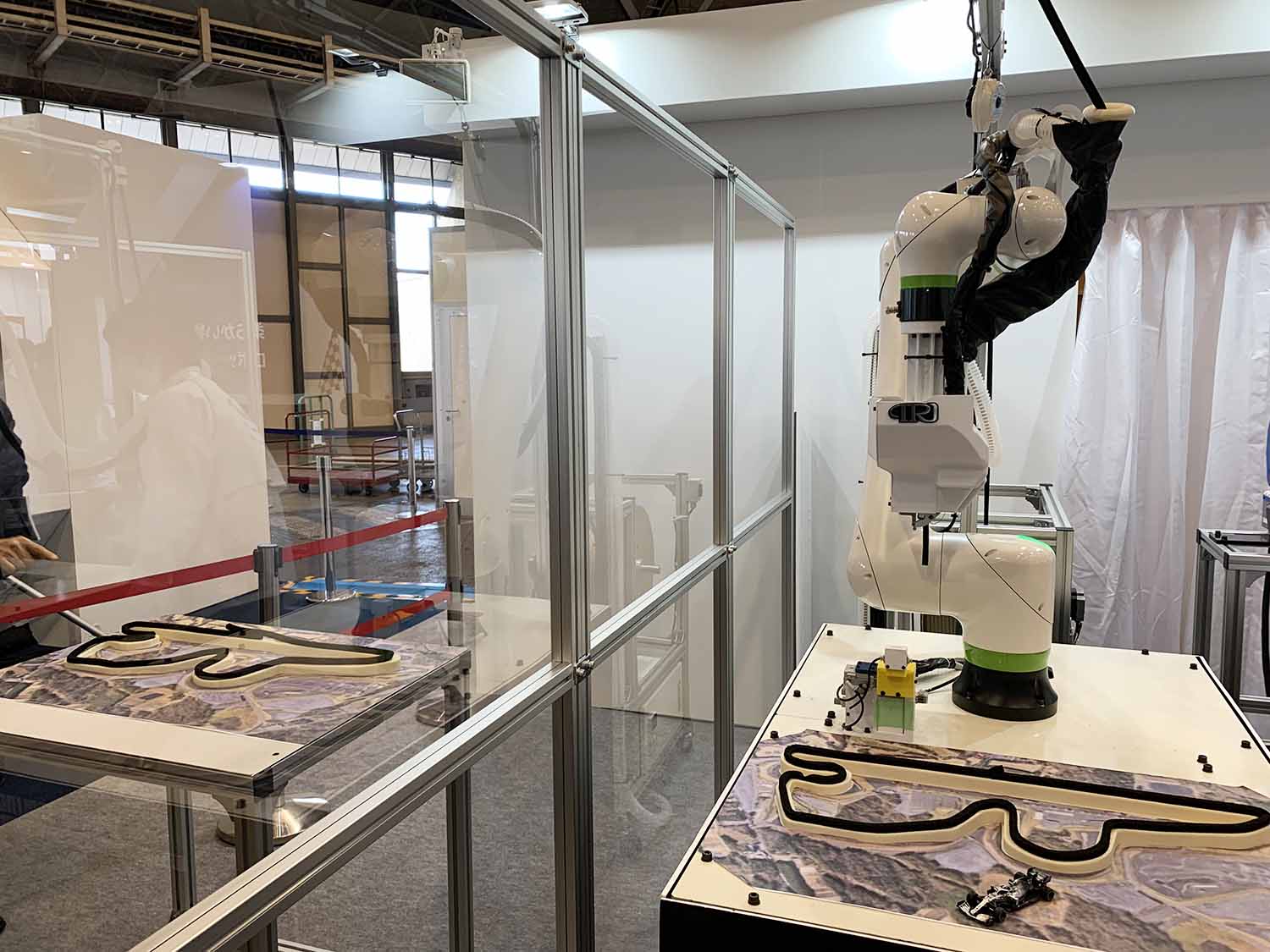

VR(仮想現実)や AR(拡張現実)だけでなく、MR:Mixed Reality(複合現実)の出展や、IoTの生産管理システム、デジタルホワイトボードなど、さまざまなデジタル技術を見ることができました。自動車系も出展されていましたね。

歩いていて、サービス向けでも製造業向けも教育向けも自治体向けも様々あるので脳内処理が大変ですが、それはそれでメッセナゴヤっぽくて良いのかもしれませんね。

SNSも表示できるサイネージ「サウンドグラフ」も出展

オルタナクリエイツでお世話になっているサウンドグラフも出展していました。

相変わらず盛況で、関心の高いサービスですね。

インスタやyoutubeなどのコンテンツ表示や、Googleドライブで遠隔にコンテンツ表示設定ができるなど、販促のデジタル化を実現しています。

2年前よりもディスプレイのスタイルが増え、屋外用や、シースルー型など、面白いディスプレイがラインナップされています。

大手のクライアントさんも数多くなってきて、成長しているクールなサービスです。

デザイン性・訴求性・運用面の楽さ・即時性・紙やポスターに比べてランニングコストを減らせるなどの、企業の課題を解決しているので、この反響は必然だなと思います。

デザイン思考・課題解決型のセミナー

いくつかセミナーも参加いたしました。

特に印象深いセミナーは、名古屋大学の宇治原 徹教授による「未来製品開発!メッセラボ」でした。

もちろんデジタル化は大きなテーマではありますが、そもそもビジネスをつくる「思考」についても変えていく必要があります。

「デザイン思考」という言葉を日本で聞くようになってから久しいですが、なかなかまだマーケティングにおいて実践できている企業は少ないと思います。

簡単にいうと、「そもそも誰が何に困っているかを考える」という問題提起・課題の抽出からスタートするデザイン思考。

ボクの大好きなマーケティング方法です。

セミナーでは、これまでの研究や活動を主にお話しいただきましたが、研究だけでなく実際に起業されて、戦略を持って事業として取り組んでおられるのが素晴らしいと思いました。

学生さんを生徒として見るのではなく、「自分ができないことができる人」という認識で、学生さんのアイデアや行動力を大変評価されていました。

実際に名古屋市交通局の地下鉄を借りて実証実験したり、事例も面白かったです。

もし機会があれば、それをビジネスに進化させる、マネタイズと持続性を構築するというところでご一緒できたらなとも思いました。

次への期待

メッセナゴヤは年に1回で、来年は11/16(水)〜19(土)だそうです。

「製品・技術ありき」から「課題解決型」へ

これからの1年でも、たった1年でも世の中の環境は大きく変化していくと思われます。

まだまだデジタル技術なども「製品ありき」「技術ありき」の出展が多いように思えましたが、ビジネスに本当に必要なことは、課題解決する力です。良い製品や技術があっても、誰も何も困っていなければそれは必要とされません。

ぜひ、出展者さんも、「そもそも誰が何に困っているかを考える」ところから、その課題解決を提案する形で出展されると、突然の出会いでも伝わりやすいと思います。

メカトロテックジャパン2021(MECT2021)の感想と、次への期待。

2021年10月20日(水)〜23日(土)に名古屋市港区にあるポートメッセなごやで開催された「メカトロテックジャパン(MECT)2021」に行ってきました。

公式HPによると、「MECT」は1987年にスタートした2021年国内最大級の工作機械の見本市で、約1700小間のブースが展示されていたようです。

今年2021年は、1日あたり15,000〜23,000人、累計で68,929人の来場者数だったそうです。感染症対策もあり2019年の前回よりは少ないものの、ボクが行った金曜日もかなりの来場者がいて大盛況でした。

工作機械とは?

「工作機械」というのは、製造業者さん以外には馴染みがないかも知れませんが、ネジや精密機械などの「機械の部品」を加工するための機械です。

「機械を作る機械」とも呼ばれてますね。

具体的には、製造を効率化するためのロボットや切削機械、プレス機や搬送用の機器などです。

なのでMECTの来場者は製造業の関係者さんがほとんどですね。

展示室内は写真NGなので、ご興味のある方は実際に行かれて体験された方が良いと思います。

一部、写真OKの展示やセミナーなどもありました。

テーマは「自動化」「省人化」「効率化」

基本的にテーマは「自動化」「省人化」「効率化」です。

これまで「手作業」で行っていた作業をロボットによる自動化を図ることで、生産効率をあげていこうというものがほとんどでした。

このMECTは2年置きに開催されていて、ボクは前回の2019年も行ったのですが、個人的な感想としては、この2年であまり劇的には変わっていないような感触を受けました。

世の中の変化率と比較すると、若干の物足りなさを感じました。

確かにスペック面では向上しているのだと思いますが、「おお、これはすごい!」と思えるような革命的なものにはボクは残念ながら出会えませんでした。

未来に向けた課題解決も欲しい

細かく言えばユーザーインターフェースなどの使い勝手や、出展のゴール設定が不明確な企業が多いなということもありますが、大きく言えばもっと革命的なインパクトが欲しかった。

来場された製造業の方々や、出展者さんの手応えはどうだったのかも知りたいですね。

ボクの意見ですが、今後(確実に来るであろう)働き手の課題やマーケティングの課題など、製造業を取り巻く環境は激変していくと思いますが、その2点に着目するようなプレゼンテーションがもっともっとあれば、なお未来が開ける気がして良かったなと思います。(愛を込めてです)

日本の製造業は日本そのものを変えるポテンシャルを持っていると思います。

次回も期待しています。

お亀堂さんの「ブラックサンダーあん巻き」をお土産で買いました。

久しぶりに豊橋に仕事で行く機会がありましたので、お亀堂さんの「ブラックサンダーあん巻き」をお土産で買って帰りました。

個人的に、とても思い入れのある商品です。

地元・豊橋の2企業がコラボしてとっても話題になっている「ブラックサンダーあん巻き」。

「あん巻き」×「ブラックサンダー」という、「もっちり」と「さっくり」の異色のコラボが、分かりやすい特徴と、美味しさで大変人気があるそうです。

これまでは「つぶあん」や「こしあん」「白あん」のようなオーソドックスの商品がメインでしたが、ある時ブラックサンダーとコラボして発売されました。初めて食べたとき、その意外性と食感でびっくりするくらい美味しかったのを覚えています。

この掛け算の違和感を持たせる組み合わせが、素晴らしいマーケティングのひとつ(Product:商品開発)になっているんですよね。

「あん巻き」×「ブラックサンダー」

「もっちり」×「さっくり」

「和」×「洋」

「伝統」×「お菓子」

顧客に分かりやすい特徴は拡散力も高く、本当に強いです。

味や品質は重要なのはもちろんですが、ネーミングもストレートで素晴らしいです。

豊橋は路面電車も走っていて、たまにラッピングカーでもブラックサンダーあん巻きの広告を見かけることもできます。これはマーケティングの4Pの中のPromotion(プロモーション)のひとつ。

メディアに取り上げられる要素が盛りだくさんなので、TVなどの影響も多いと思いますが、良いマーケティングですよね。

ボクも豊橋に行くたびに家族に買って帰ります。

↓Webサイト見ていたら、「ブラックサンダーあん巻きの美味しい食べ方」ですって。レンチンしてみようかな。

(ていうか、巨大ブラックサンダーあん巻きって何!?)

どうやら全国区のTVにもよく紹介されるようで、会計中に店員さんにお聞きしてみたら、TVで紹介されたらネットでの注文が増えるそうです。

このご時世なので、ネットでも購入できるのはいいですよね。

ネットで買えるようにすることで、流通面(Place)もうまくマーケティングできていらっしゃいます。ちなみに最後の4P、Price(価格)は8個入りで1,400円だったかな?ちなみに店頭だと単品でも購入できます。

ついでに季節限定の「小倉バターあん巻き」と「焼き芋のあん巻き」も買ってしまいました。。。

味違いという商品展開によるクロスセルにやられました笑

個人的にはお亀堂さんのツイッター「あん巻き太郎」が三河弁なのも嬉しい!

明日(14日)からブラックサンダーあん巻きのネット販売開始するでね♥そして、秘密のケンミンshowも♥

1ヶ月間の限定だもんでよかったらどうぞ♥https://t.co/eFfFZghbiC#ブラックサンダーあん巻き pic.twitter.com/KVDrrgk3Xl— あん巻き太郎【お亀堂公式】豊橋応援企業 (@okamedo_jp) October 13, 2021

また数ヶ月後にも豊橋に行く予定がありますので買わせていただこうと思います。

今度の期間限定は何かなぁ?

【ビジネスの観察】西伊豆町の電子地域通貨「サンセットコイン」

– chiica Webサイトより

ここ数年でよく聞くようになった地域通貨。

静岡県の西伊豆町も2020年より電子の地域通貨を導入し、良い仕組みを構築しているようで興味を惹かれ、勝手ながら観察させていただきました。

地域通貨とは?

地域通貨とは、その名の通り「特定の地域の中で使えるローカルな通貨」のことです。日本では2000年代の初め頃から流行り始め、ボクの地元の名古屋でも「なーも」や「おむすび通貨」などこれまで様々な地域通貨がありました。

もちろんその頃はチケットなどの紙で、アナログなものでした。

ちなみに海外では地域通貨はかなり古くからあり、地元で循環するお金で生活をしている地域も多くあります。日本でも海外の流れを汲んで導入をしたという地域もあります。

目的は主に地域の活性化

地域によって地域通貨の導入目的は様々ですが、主には、特定の地域通貨を用いることで地域にお金を落としていただき地域を活性化させたいというのが主な狙いです。

ただし、ただ通貨を作るというだけでは誰も使ってくれません。

地域通貨もマーケティングと同じく「仕組み」が重要で、どう認知させて、どう使えるか、そして地域をどう活性化させていくのかという戦略が重要になります。

西伊豆町の「サンセットコイン」 の観察

単位は「ユーヒ」

西伊豆町の地域通貨は「サンセットコイン」と言うそうです。

町の夕日が綺麗だから「サンセットコイン」。そして通貨の単位は「ユーヒ」。

1ユーヒ=1円。

夕日のキレイさが町の特徴なんですね。ネーミングで「夕日がキレイ」という強みが一つブランド化されていて、とても良い名前です。

サンセットコインはキャッシュレス化

サンセットコインは電子化され、アプリで使用することが可能です。昔のようにチケットなどではないですね。コロナ禍もあり、非接触で使用できるキャッシュレスの電子通貨は、感染対策も含め運用面でもメリットがあります。

運用方法はカード型とアプリ型の2種類があり、利用者が選べるようになっています。

QRコード読み取り方式の電子通貨で、アプリかカードに表示されるQRコードを店舗の端末で読み取って使用します。

株式会社トラストバンクさんのchiicaというサービスを使用して構築されていらっしゃるようです。

サンセットコインの「住民への広め方」

新型コロナウイルス感染症による社会への影響が出た後の令和2年5月18日に、住民全員に10,000ユーヒを配布されました。10,000円分自治体からもらえたら使ってみようかなとなりますよね。ちょうど良いインパクトだったと思います。

また、マイナポイント事業とも連携して、国のポイント上乗せ分(最大5,000円)もユーヒとして受け取れたそうです。

サンセットコインの「取扱店の広め方」

住民へ広める一方、サンセットコインを使える取扱店も増やす必要があります。せっかく10,000ユーヒをもらっても、使うところがなかったら意味がないですもんね。

ちなみに町内に配られたユーヒの予算総額は7,700万円。付与されるマイナポイントの最大額は1億9,000万円分。そういったことも町が町内の事業者さんにPRしていました。

また、電子通貨を使えるようにするために、決済に使う端末は町から支給があったそうです。

取扱店の普及は大変なことですが、面倒・手間がかかることなどを排除し、経済効果の訴求もすることで取扱できる店を増やし、それがサンセットコインの価値を高めていったと考えられます。

「地域外から来た人にも使ってもらう」仕組み

通常、地域通貨はその地元の方が地域の中で循環させるイメージですが、西伊豆町では「地域外の人にも使ってもらう」仕組みもつくられています。

西伊豆町は「海釣り」が人気で、地域外の方の利用も多いそうです。

NHKの「おはよう日本」で紹介されていたのですが、面白いのが、その海釣りで「釣った魚をサンセットコインで買い取る仕組み」をつくられたそうです。アプリを利用して魚の価格を「ユーヒ」で受け取ることができ、その「ユーヒ」を町内で使っていただくという仕組みです。

これは素晴らしい仕組みですよね。釣った魚も、全部持ち帰って食べることも難しい時もあると思いますので、その場で買い取ってくれて地元のお土産や飲食店・温泉などで地域にお金を落としていってもらう。利用者にとっても地域にとってもWin-Winだと思います。

仕組みをつくることが大切

コロナ禍で地域も大きな打撃を受けていると思いますが、様々な仕組みを構築することで地域活性のきっかけになると思います。今回は地域通貨などの手段を使用した仕組みづくりでした。

地域通貨には期間限定のものもありますが、継続できる仕組みづくりも大切ですよね。

仕組みをつくる。マーケティング戦略を練る力が、地域通貨の広がり・地域活性化に必要な力となっています。

コニカミノルタのDX

– コニカミノルタ News Releaseより

コニカミノルタさんが、自治体のDXのための専門子会社「コニカミノルタパブリテック株式会社」を設立されました。

ペーパーレス化やテレワークなどの逆風で複合機事業の未来は明るくないと思われますが、新たな収益の柱として、現在社会の課題解決に真っ向に取り組んでいくという戦略と思われます。

自治体のシステムというとボクが新卒で勤めていたNTTデータや富士通さんなどのSIerが立ちはだかるわけですが、そこにどう入り込むか。

コニカミノルタさんは、カメラ機材でも使用しているし(ボクの露出系とカラーメーターはミノルタ制 ※全然壊れないから写真始めてからずっと使っている笑)、豊田市のプラネタリウムに撮影に行ったこともあるし、何か親近感があります。←完全に勝手に。

2021年7月に始めた新サービス「自治体DX支援プラットフォーム」の一番の役割は業務の「見える化」。

そう、見える化は本当に重要。

見えないことによる弊害が恐ろしいほどたくさんある。

政治的なこと、レガシーシステムとの接続など様々な課題が立ちはだかると思いますが、様々な業者が切磋琢磨し、社会が良い方向に向かうことを願っています。

【ビジネスの観察】吉野家、ウエルシア薬局で牛丼を販売

– 吉野家 News Releaseより

ネットでもニュースになっていたのでご存知の方も多いと思いますが、吉野家さんがドラッグストア「ウエルシア薬局」で牛丼を販売をスタートしたそうです。

少しだけですが、個人的にビジネスを観察したいと思います。

↓吉野家さんのNews Release(PDF)

↓ITmediaニュース

2020年に実験的に販売していた

急にドラッグストアで?という反応もあると思いますが、ニュースリリースによると実験的に2020年よりドラッグストアの弁当・惣菜売り場で「牛丼」並盛398円(税別)を販売していたそうで、ランチタイムを中心に一定の需要があり、納品・販売両方の体制が構築できたことにより正式に販売することになったそうです。

実験というのはとても大切ですね。ビジネスは失敗を恐れずやってみて、「事実」を掴むことが重要です。

今回の戦略は、「販路拡大」

では、今回の吉野家さんの戦略はどのようなものでしょうか?

これは非常に明確で、「販路拡大」ですね。

マーケティングというと「4P」というフレームワークがありますが、その中の「Place(販路)」つまり、どこで売る?という戦略です。

通常は出店計画を立て、お店を作り、人も雇って家賃も払って販売していく必要がある牛丼ですが、それを他社の小売業と協業することで、販路を広めるということです。

この「Place」は、意外とマーケティング戦略で見落としがち(検討漏れしがち)なのですが、非常に重要な要素の1つです。

販路には、リアルとデジタルがある

言わずもがな、今は「Place」はリアル店舗だけではなくデジタル空間もありますが、これは完全にリアルですね。

もちろん吉野家さんにも公式通販ショップ(EC)がありますが、「コロナ禍の中食需要」という外部環境の変化に伴った販路拡大戦略を、「ドラッグストア」というリアル販売に目をつけたというところですね。

ニュース性がプロモーションになる

今回、吉野家さんにとって非常に良かったのは、ニュースリリースが報道各局(ネット含む)が取り上げてくれて、ニュースになったこと。

これはすごい宣伝効果だと思います。

ちなみにプロモーション(Promotion:広告宣伝)も、マーケティングの「4P」のひとつ。

「Place(販路)」をドラッグストアに、という戦略がニュース性を持っていて、メディアが取り上げてくれ、結果的に「Promotion(広告宣伝)」ができたという良い出来事でした。

「分かりやすい×意外性」

ちなみに吉野家さんのECができたときってニュースになったのかな?ボクの記憶にはないですが、たいしてニュースになっていないのかもしれないですね。

意外性がニュースになるため、牛丼の具をECで売っても特に意外性はなくニュースにならないかもしれませんが、「ドラッグストアで」という戦略は今のところニュース性があったのでしょう。一般消費者も分かりやすく、違和感も感じるから取り上げてもらえたのでしょう。

「分かりやすい×意外性」は非常に効きます。

1〜2年後にどうなっているかわかりませんが、もしドラッグストアで牛丼が売っていることが当たり前になった世の中だとしたら、他社が同じことをやっても大したニュースにならないかもしれないです。

広告宣伝という意味では先行者有益になるかもしれません。

ウエルシア薬局さんも広告宣伝になりましたね。

コロナ禍で老舗企業も様々な戦略の立て直しが求められます。

今後も動向が気になりますね。

かんさつ日記

Webマーケ内製化研修

広報のための

生成AI活用研修

2日間集中

広報のための生成AI活用研修

広報担当者向けの2日間集中「生成AI活用研修」。

生成AIを活用し、広報業務における企画立案・文章作成・画像制作を、実務レベルで効率化・高度化することを目的としています。

集合研修では扱えない、貴社の実務を題材にしたプライベート形式で実施。

プレスリリース、自社Web、SNSなど、すぐに現場で使える生成AI活用手法を短期間で習得できます。

社内Webマーケター

人材養成研修

3日間集中

社内Webマーケター人材養成研修

「学ぶだけ」で終わらせない、社内Webマーケターを養成する実務直結の3日間。

本研修は、LLMO・SEO対策をはじめ、SNS運用、Web広告の考え方、Googleアナリティクスによる効果測定、KPI設定と管理方法まで、研修翌日から使える内容に特化。短期間で社内Webマーケ担当者を立ち上げたい企業のための集中研修です。

広報・広告用

写真撮影・レタッチ

出張研修

2〜4日間集中

写真撮影・レタッチ研修

SNSやEC・WEBで発信するための、社内で写真撮影できる人材育成リスキリング研修です。ビジネス特化の写真撮影・ディレクション・Photoshop、生成AIを使用したレタッチや合成が学べます。

広報・広告用

動画撮影・編集

出張研修

2〜3日間集中

動画撮影・編集研修

SNSやEC・WEBで発信するための、社内で動画撮影できる人材育成リスキリング研修です。ビジネス特化の動画撮影・ディレクション・編集ソフトの使い方・生成AIの活用方法を学べます。

事業計画書作成

研修

3日間集中

事業計画書作成研修

3日間の短期集中研修で、事業計画書に必要な基礎知識から、経営戦略立案のプロセス、現状分析、収益計画への落とし込みまでを体系的に習得します。

集合研修では得られない、貴社の事業を題材に進めるプライベート研修のため、翌年度以降にそのまま使える実践的な事業計画書作成力が身につきます。短期間で実務に活かせる経営戦略・事業計画書作成方法を学びたい企業のための集中研修です。

新規事業立ち上げ

研修

3日間集中

新規事業立ち上げ研修

3日間の短期集中研修にて、新事業のアイデア出し〜商品・サービスづくり、ブランディング、収益計画など、社内でビジネスモデル策定ができるようになるための人材育成リスキリング研修です。

PMVV・経営戦略策定コンサル

パーパス・MVV策定

+

社内浸透カード制作

45日間伴走プログラム

45日間で集中策定

パーパス・MVVで、会社方針の軸づくり。

45日間の伴走プログラムで、PMVV(パーパス/ミッション/ビジョン/バリュー)の策定をご支援します。また、社内浸透のためのPMVVカード(社員全員分)を制作します。

会社組織の判断と行動のブレをなくす「軸」を定めることで、経営力の強化を図ります。

1〜5年分の経営ビジョン策定

30日間伴走プログラム

30日間で集中策定

1〜5年分の「会社の目標」の明確化

30日間の伴走プログラムで、1〜5年後の経営ビジョンを策定します。各年度の売上・利益・客数・単価などの数値目標と、「将来のありたい姿」の定性目標を定めることで、会社の目指す目標を明確にします。

中長期経営戦略策定

(事業計画書作成)

60日間伴走支援プログラム

60日間で策定する

1〜5年間の中長期経営戦略立案(事業計画書作成)

支援プログラム

60日間で策定する、1〜5年間の中長期経営戦略立案支援プログラムです。経営ビジョン策定や環境分析をはじめ、全社戦略・事業戦略・機能戦略および具体的な施策(アクションプラン)を明確に示し、事業計画書を作成します。

BtoB向け

Webマーケティングコンサル

60日間+実行伴走支援

AI時代の集客方法から商談化まで。

BtoB特化 Webマーケティング

コンサルティング

BtoBビジネス事業者に特化した、短期集中(60日間)でWebマーケティング集客戦略策定、およびその後の実行支援までを伴走するコンサルティングサービスです。

ChatGPTやGemini、Google AI Overviews等に推薦されるLLMO対策をはじめ、SEO対策・SNSマーケティング・Web広告出稿・アクセス解析・KPI設定などの集客方法から商談化までを導線設計し、その後は月1回の定期PDCAミーティングで数値を確認しながら、改善・最適化を繰り返し売上につながる施策を継続支援します。

BtoC向け

Webマーケティング

60日間+実行伴走支援

感覚頼りから、仕組み化へ。

BtoC特化 Webマーケティング

コンサルティング

建設・小売・飲食・美容・サービス業などBtoCビジネス事業者向けにWebマーケティングの集客戦略から実行までを伴走支援するサービスです。

短期集中(60日間)でLLMO対策(AI対策)・SEO対策・SNSマーケティング・Web広告出稿・アクセス解析・KPI設定などの集客導線と施策方針を整理し、その後は月1回の定期PDCAミーティングで数値を確認しながら、改善・最適化を繰り返し売上につながる施策を継続支援します。

AI・DX選定&導入コンサル

製造業向け

AI・DX選定&導入支援

90日間伴走プログラム

製造業向けAI・DXツール選定&導入コンサル

90日間伴走プログラム

製造進捗を可視化するIoTや進捗管理用デジタルサイネージ、画像検査AI、作業支援AIなど、製造業に特化したAI・DXツールの選定と導入をご支援します。

小売/飲食業向け

AI・DX選定&導入支援

90日間伴走プログラム

小売/飲食業向けAI・DXツール選定&導入コンサル

90日間伴走プログラム

モバイルオーダーやデジタルサイネージ、MEO、LINEなどのWebマーケティングや、需要予測AI・顧客データ分析など、小売・飲食業に特化したAI・DXツールの選定と導入をご支援します。

クラウド配信

デジタルサイネージ導入支援

デジタルサイネージ導入&配信コンテンツ制作支援

クラウドで遠隔配信管理が可能なデジタルサイネージの導入と、サイネージに表示するコンテンツ(写真・動画・デザイン)の制作をご支援します。

クラウド配信

動画マニュアル導入支援

動画マニュアル導入&マニュアル制作支援

人材育成として効果的な動画マニュアルDXのプラットフォーム構築をはじめ、動画マニュアル制作をご支援します。

ご依頼の流れ

貴社の課題に応じて、様々なGoodなご支援を用意しています。

-

1

- お問い合わせ・初回オンライン相談(無料)

- フォームよりご連絡ください。メールにて折り返しご連絡いたします。

-

2

- 初回オンライン相談(無料)

- オンラインにて、貴社の課題やご希望の支援プラン・研修プランについてお聞かせいただき、

ご支援の内容・進め方・料金についてご説明します。

-

3

- お申し込み / ご支援・研修実施

- プラン確定後、具体的なご支援・日程を決め、ご支援・研修を開始いたします。

よくあるご質問

どのような企業が対象ですか?

主に従業員数5名〜300名規模の中小企業を対象としています。業種は問いませんが、経営の方向性や中期ビジョンを明確にしたい企業、パーパスやMVVを言語化し組織に浸透させたい企業、人材育成を強化したい企業に多くご利用いただいています。

パーパス・MVV・中期ビジョン策定は、どこまで支援してもらえますか?

経営者へのヒアリングから始まり、パーパス・MVV・中期ビジョンの設計、言語化、社内浸透のためのPMVVカードの作成までを一貫して伴走します。

「伴走型コンサルティング」とはどのような支援ですか?

課題や戦略を一方的に提案するのではなく、定期的な1on1やミーティングを通じて、実行・改善まで継続的に関わる支援スタイルです。経営者や現場と同じ目線で考え、現場で使える形に落とし込むことを大切にしています。

AI・DX導入支援では、具体的に何をしてもらえますか?

企業の課題や業務内容を整理した上で、適切なAI・DXソリューションの選定から導入・活用方法の設計までを支援します。ツール導入が目的ではなく、業務効率化や意思決定の質向上につながる活用を重視しています。

ITやAIに詳しくない会社でも相談できますか?

はい、問題ありません。専門用語を極力使わず、現場の業務や課題を起点にご説明します。ITやAIが目的化しないよう、経営や組織にどう活かすかを重視した支援を行っています。

人材育成研修(リスキリング)ではどのような内容を扱っていますか?

社内Webマーター養成研修、写真撮影研修、動画撮影研修をはじめとしたクリエイティブ研修や、事業計画書作成研修、新規事業立ち上げ研修などのビジネス研修など、実務に直結する内容を中心に提供しています。座学だけでなく、実際に手を動かしながら学べる実践型研修が特徴です。

研修は単発でも依頼できますか?

はい、単発でのご依頼にも対応しています。また、経営コンサルティングと組み合わせて、組織全体の方針に沿った研修設計を行うことも可能です。

名古屋以外の企業でも対応可能ですか?

はい、全国対応しています。オンラインでの打ち合わせや研修にも対応しており、地域を問わずご相談いただけます。

どのような流れで支援が始まりますか?

まずは初回ヒアリングで、現状の課題や目指す方向性をお伺いします。その上で、貴社に合った支援内容や進め方をご提案し、合意のもと伴走支援をスタートします。

まだ課題が整理できていない段階でも相談できますか?

はい、多くの企業がその状態からご相談いただいています。対話を通じて課題や優先順位を整理し、必要な支援内容を一緒に明確にしていきます。

パーパスやMVVは何のために必要ですか?

パーパスやMVVを明確にすることで、企業文化や価値観・将来のビジョンが見える化します。社外へのブランディングだけでなく、社内向けのインナーマーケティング、共感する人材を集めやすくなるため、採用・定着改善にもつながります。

ある業務のDX化を検討しているのですが、良いツールを探していただけませんか?

まずは貴社の業務における課題の詳細をお聞かせください。課題解決に向けた良いDXツールを選定しましょう。

AIを導入したいのですが、ツールAとツールBで迷っています。どちらが自社に合いますか?

必要な機能やご予算などから、貴社に合うツールを選定いたします。

AIやDXツールの費用を知りたいのですが、ベンダーからの営業は困るので調べていただけませんか?

貴社の具体的な情報を開示する前にDXツールベンダーに機能や費用を確認いたします。