経営戦略に役立つ顧客満足度調査(顧客アンケート)の作り方

今回は、顧客満足度調査(顧客アンケート)の作り方について解説します。

顧客満足度調査は「現状分析」のひとつとして有名な手法です。

ただし、「現状分析」だけでなく「戦略立案のヒント」も収集することも可能です。今回はこの2つの視点で説明します。

弊社では、3日間短期集中の「事業計画書作成 人材養成研修」を実施しています。

経営者の方の学びにも、従業員のリスキリングとしてもご活用いただけますのでお気軽にお問い合わせください。

↓

また、弊社では「顧客満足度調査(顧客アンケート)の作り方」を含む、経営戦略立案方法を戦略立案プロセス(流れ)に沿って学べるオンライン動画研修(ビジかんアカデミア)もご用意しています。個人のスキルアップや社内のリスキリング研修にご活用ください。

顧客満足度調査とは?

顧客満足度調査は、その名の通り「顧客の自社商品・サービス満足度を測定」する調査です。主にはアンケートを実施し、定量面(数値面)・定性面(数値以外の面)について把握をしていきます。

しかし、そのアンケートの工夫しだいでは、将来の「戦略立案のヒント」も収集することができます。

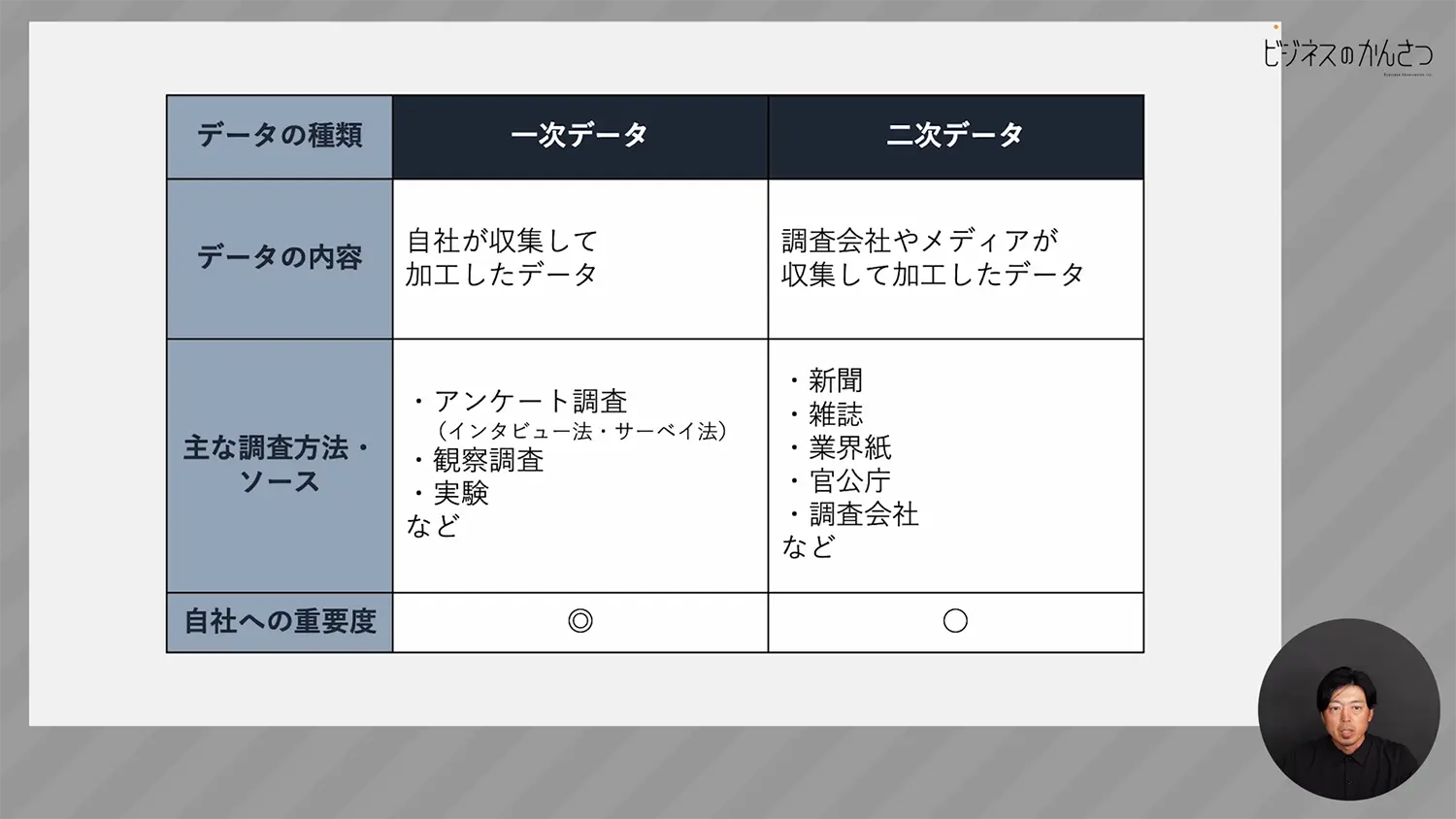

自社で収集するデータは1次データ

業界動向分析の記事でも記述しましたが、業界動向などの外部機関による統計データは「2次データ」といい、自社で調査したデータを「1次データ」といいます。

「2次データ」は業界ごとなどの大きな範囲で調査されることが多いですが、「1次データ」は実際に自社に関係する身近な範囲で調査したデータのため、自社への経営に影響を把握するために重要なデータになります。

オンライン動画研修「事業計画書作成のための経営戦略立案プロセス研修」(ビジかんアカデミアより)

顧客満足度調査の目的

顧客満足度調査は、調査の目的を明確にすることが大切です。

なんとなくアンケートを作成して回答していただいても、「特に役立つデータが取れなかった…」では意味がありません。

目的は「現状分析」と「戦略立案」

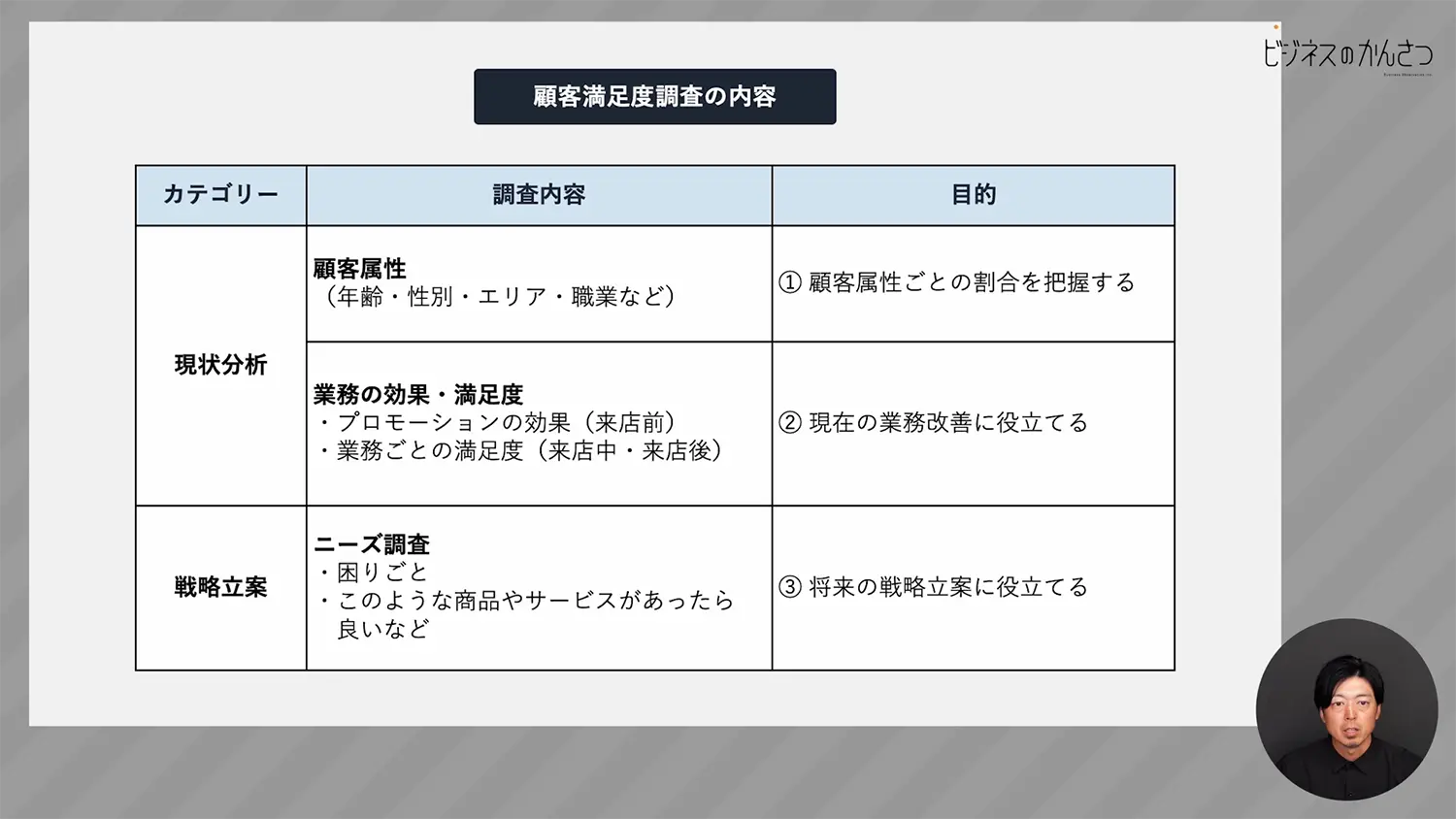

顧客満足度調査の目的は、「現状分析」と「戦略立案」の大きく2つあります。

現状分析にはさらに2つの目的がありますので、目的を整理すると以下の3つです。

- ① 現在の顧客属性と割合を把握する(現状分析)

- ② 現在の業務改善に役立てる(現状分析)

- ③ ニーズを探り将来の戦略立案に役立てる(戦略立案)

顧客満足度調査は、現状分析である「①顧客属性の把握」および「②業務改善」に着目されがちですが、アンケートの構築次第では「③将来のニーズを探る」ことも可能であるため、戦略立案する場合はその狙いも持ってアンケート設計しましょう。

顧客満足度調査の調査内容

顧客満足度調査の内容は、「顧客属性」や「業務の効果・満足度の調査」、「ニーズ調査」があります。「現状分析」と「戦略立案」の着眼で以下に整理します。

オンライン動画研修「事業計画書作成のための経営戦略立案プロセス研修」(ビジかんアカデミアより)

それでは目的別に調査内容を見ていきましょう。

①「顧客属性」ごとの割合把握

まずは「顧客属性」ごとの割合を把握していきましょう。

現状分析の上で、「現在どのような顧客が商品購入(もしくはサービスを利用)していただいているか?」を見える化することが重要です。

もし顧客情報を100%データ収集し把握している状態であれば、顧客情報システムなどでデータを参考すれば良いですが、顧客データを把握しきれていない場合は、アンケートにて顧客属性を取得していきましょう。

顧客属性とは、年齢・性別・家族構成・地域・職業などです。また、趣味嗜好や所有しているものや飼っているペットなどもあります。

目的②(業務の改善)と③(将来の戦略立案)において、どのような顧客属性の方が、どう思っているか?を把握することも可能になります。

「顧客属性」は「商圏分析」にも利用できる

顧客属性を取得すると、「商圏分析」(→ 商圏分析とは?)にも役立てることができます。

商圏分析の「商圏強度」を算出する式は以下ですので、①町丁別の来店客構成比(%)を顧客アンケートで取得・算出することも可能です。

商圏強度 = ①町丁別の来店客構成比(%)÷ ②町丁別の人口(もしくは世帯数)構成比

ただし注意点として、顧客属性は例え無記名だとしてもアンケートに回答することに心理的抵抗がある顧客もいらっしゃいます。現状分析や戦略立案において必要な情報に限り取得し、「回答しやすい」項目に絞ることなどの工夫も大切です。

②現在の業務改善に役立てる

次に、現在の業務改善に役立てるための調査内容を考えます。

主に、『プロモーションの効果』と『業務ごとの満足度』について把握することが可能です。

●『プロモーションの効果』(来店前)

「顧客が自社を知った・利用したきっかけ」の割合を把握することで、現在のどのプロモーションが効果的かを測ります。

最近はSNSやWEB・YouTube・チラシ・DMなどプロモーション方法は多岐にわたるため、どのツール・方法に効果が出ているかを把握することが業務改善の検討に役立ちます。例えば、選択項目に「紹介で知った」「SNSを見た」「口コミを見た」「看板を見た」「Google検索」などを設け、その数と割合を把握します。

もしSNSに費用や時間をかけているのに来店きっかけに繋がっていないなどが見える化すると、業務改善する点が見えてきます。SNSもインスタ・Twitter・Facebookなど多岐に渡りますので、質問項目を工夫してみましょう。

●『業務ごとの満足度』(来店後)

プロモーションの効果は利用する前までの顧客情報ですが、『業務ごとの満足度』は来店してからの満足度です。

もし明確に、「従業員の接客満足度を高めたい」や「商品への不満を改善したい」などの調査目的がはっきりしている場合はその項目で質問を考えます。

全体的に調査したい場合は、「商品・ハード・ソフト」に分けて調査内容を考えると整理しやすいでしょう。ハードは建物や設備、ソフトは接客などの人的な内容です。

ソフトはさらに、「業務のプロセス」に沿って切り分けると整理ができます。

業種にもよりますが、一例として以下のような項目が考えられます。

| カテゴリー | 調査項目 |

| ハード | 店舗がわかりやすいか

駐車場が停めやすいか 店舗に入りやすいか 店舗の清潔さ 外観・内装のデザイン 陳列 品揃え トイレの有無・清潔さ 導線、通路の幅 階段、エレベーター有無 待合室 |

| 商品 | 商品(機能・デザイン・量など)

価格 購入後のサービス・保証 |

| ソフト | <業務プロセスごとに切り分ける>

電話・メール応対 入店時接客 受付時接客 待ち時間の接客 商品閲覧・選択時の接客 サービスを受けているときの接客 会計時の接客 店舗を出た時の接客 |

③将来の戦略立案に役立てる

最後に、将来の戦略立案のヒントを得るために、顧客ニーズを探っていきます。

アンケートにおいて、「このようにお店選びをする」「こんな困りごとがある」「こんな商品(機能・デザイン・価格)があったら良いな」という顧客のニーズを調査します。

例えばお店を選ぶ基準ひとつでも、

「自宅から近い」「信頼できる」「価格が安い」「商品の質が良い」「良い出会いができる」「自分に合ったものを提案してくれる」「デザインが良い」「接客が良い」など、さまざまな要素でお店選びをしています。

今後の戦略や、新規出店の考え方のヒントにもなり得ますので、顧客満足度調査のアンケートに差し込むのも、調査を有効に活用する手になります。

顧客アンケート項目の設計方法

調査したい内容はたくさんありますが、顧客は負担が大きいと感じると回答自体を拒否してしまうため、その設計方法はとても重要です。

「何問以内にしましょう」というセオリーはありませんが、体感的に長い・めんどくさい・答えたくないと思われないように工夫が必要です。

選択式が多く、記述式は少なく

回答の方法にも工夫が必要です。大きく「選択式」か「記述式」の2種類がありますが、「選択式」にできるよう質問内容と解答欄を工夫しましょう。

「選択式」は集計・分析の際に定量的(◯件、◯%)になりますので、結果が明確になりやすいです。

質問項目の順番「最初:答えやすい内容→最後:顧客属性」

工夫のひとつとして、アンケートの質問の順番も考慮が必要です。

アンケートの最初の質問項目はなるべく回答しやすい内容かつ「選択式」にすると良いでしょう。

答えにくい「顧客属性」はアンケートの最後にするなど、回答者の心理面も考慮が必要です。

顧客アンケートの作成ツール・方法

顧客アンケートは、古くは紙ベースで作られましたが、現在は「Googleフォーム」などのWebサービスを使用することが多いです。

– Googleフォーム画面より

その他、「LINEアンケート」などもあります。

設計ができていれば作成は簡単

顧客アンケートの質問項目(アンケート設計)ができていれば、Googleフォームで作成するだけですので非常に簡単です。私もよく利用します。

「チェックボックス」や「ラジオボタン」「フリー記述」も直感的な操作で簡単に設置できますので一度お試しください。

ただし、Googleフォームであれば、そのURLにアクセスしてもらうこと、LINEアンケートだとLINEともだちになっていただくことなどが必要になります。

自社にとってどの手法が収集しやすいかも検討しましょう。

Googleフォームにアクセスしてもらう方法

例えば、顧客のメールアドレスやLINEアカウントが分かれば、GoogleフォームのURLをアンケートのお願い文と一緒に一斉送信すれば良いでしょう。

店内にアクセスできるためのQRコードを設置する、接客でアンケートへのご協力を促すなどの工夫でアンケートに回答してもらいましょう。割引や特典などのインセンティブを用意する場合もあります。

直接調査員が聞くことも

店内にQRコードを貼っても、なかなかアクセスされないことが多いと思います。

もし期間を区切って集中的にアンケート収集するのであれば、スタッフさんや外部の調査員さんがお客様に声がけして回答していただくという手法もあります。

その際は紙でアンケートを作成しても良いですし、iPadなどのタブレットを使用してGoogleフォームに入力するのも良いでしょう。

アンケート収集後は集計・分析

アンケートを収集したら、集計をしましょう。

集計には「単純集計」と「クロス集計」があります。

単純集計とは

単純集計は、質問項目ごとの単純な集計です。

例えば200件の回答を得られたとしましょう。

年代の質問で、40代が40件あったとしたら、「40代の回答が40件で割合が20%」という結果が単純集計です。これはGoogleフォームなどを使用すると瞬時に出ますので、計算する必要もありません。

紙でアンケートをとると、結果をエクセルなどに入力してそれをグラフ化するなどが必要ですが、Googleフォームだと質問ごとにグラフ化してくれますので、効率的に集計作業が可能です。

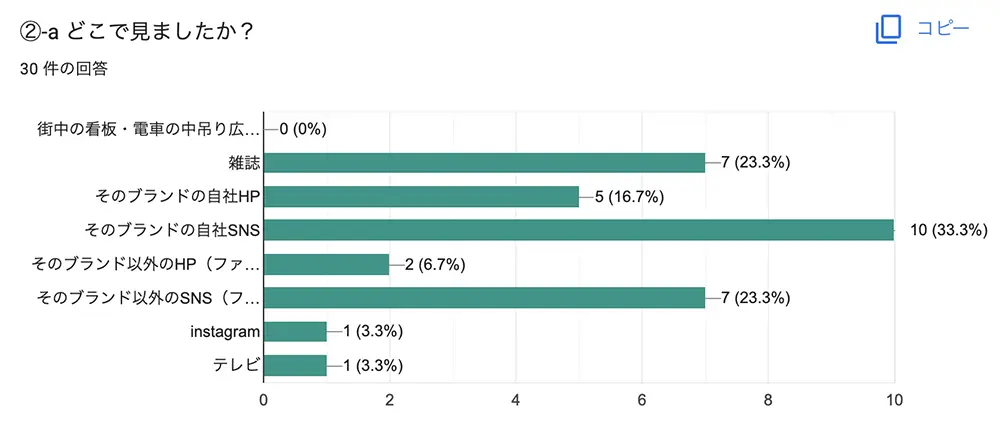

▼Googleフォームの集計結果例

– 某ブランド認知のアンケート集計結果例

クロス集計とは

クロス集計は、2つの項目を掛け合わせた結果を集計します。

例えば「40代」「お店を選ぶ基準」で掛け合わせることで、「40代がお店を選ぶ基準」といったような新しい集計結果が出来上がります。

ただしGoogleフォームではできませんので、クロス集計したい場合はエクセルのピボットテーブルなどで集計していく必要があります。

まとめ

顧客満足度調査は、「現状分析」ならびに「戦略立案のヒント」を得るためにとても有効な調査です。顧客を知ることにより、自社の改善ポイントや将来の戦略が見えてきます。

設計や取得方法に知恵と時間を使いますが、自社ビジネスに非常に有効な情報が得られますので、ぜひ顧客の考えを見える化していきましょう。

短期研修で事業計画(経営戦略)を策定する

弊社では、3日間短期集中の「事業計画書作成 人材養成研修」を実施しています。

経営理念・経営ビジョンをはじめ、経営戦略立案をし事業計画書を作成するまでを基礎知識から学んでいただけます。経営者の方の学びにも、従業員のリスキリングとしてもご活用いただけますのでお気軽にお問い合わせください。

↓

オンライン動画講座で戦略の基礎知識を学ぶ

弊社では「顧客満足度調査(顧客アンケート)の作り方」を含む、経営戦略立案方法を戦略立案プロセス(流れ)に沿って学べるオンライン動画研修(ビジかんアカデミア)もご用意しています。個人のスキルアップや社内のリスキリング研修にご活用ください。

↓