商圏分析とは?自社の商圏強度・商圏内シェアを分析する方法

今回は、「商圏分析」について解説していきます。

商圏分析は現状分析のひとつで、商圏の中で自社(自店舗)が現在どれくらい顧客から選ばれているか?シェアを取れているか?を分析します。

それにより、競合に対する現在の自社(自店舗)の位置付けを明確にし、今後どのような経営戦略を立案していくのかの検討に役立てます。

弊社では、3日間短期集中の「事業計画書作成 人材養成研修」を実施しています。

経営者の方の学びにも、従業員のリスキリングとしてもご活用いただけますのでお気軽にお問い合わせください。

↓

また、「商圏分析」を含む、経営戦略立案方法を戦略立案プロセス(流れ)に沿って学べるオンライン動画研修(ビジかんアカデミア)もご用意しています。個人のスキルアップや社内のリスキリング研修にご活用ください。

目次

商圏分析とは?

ビジネスには「商圏」が存在します。特に店舗を構えている小売業や飲食業などは、そのエリアに住む消費者をメインにビジネスをしていると思います。

そのエリア内で、自社(自店舗)はどれくらいのシェアを取れているのかを把握していきます。

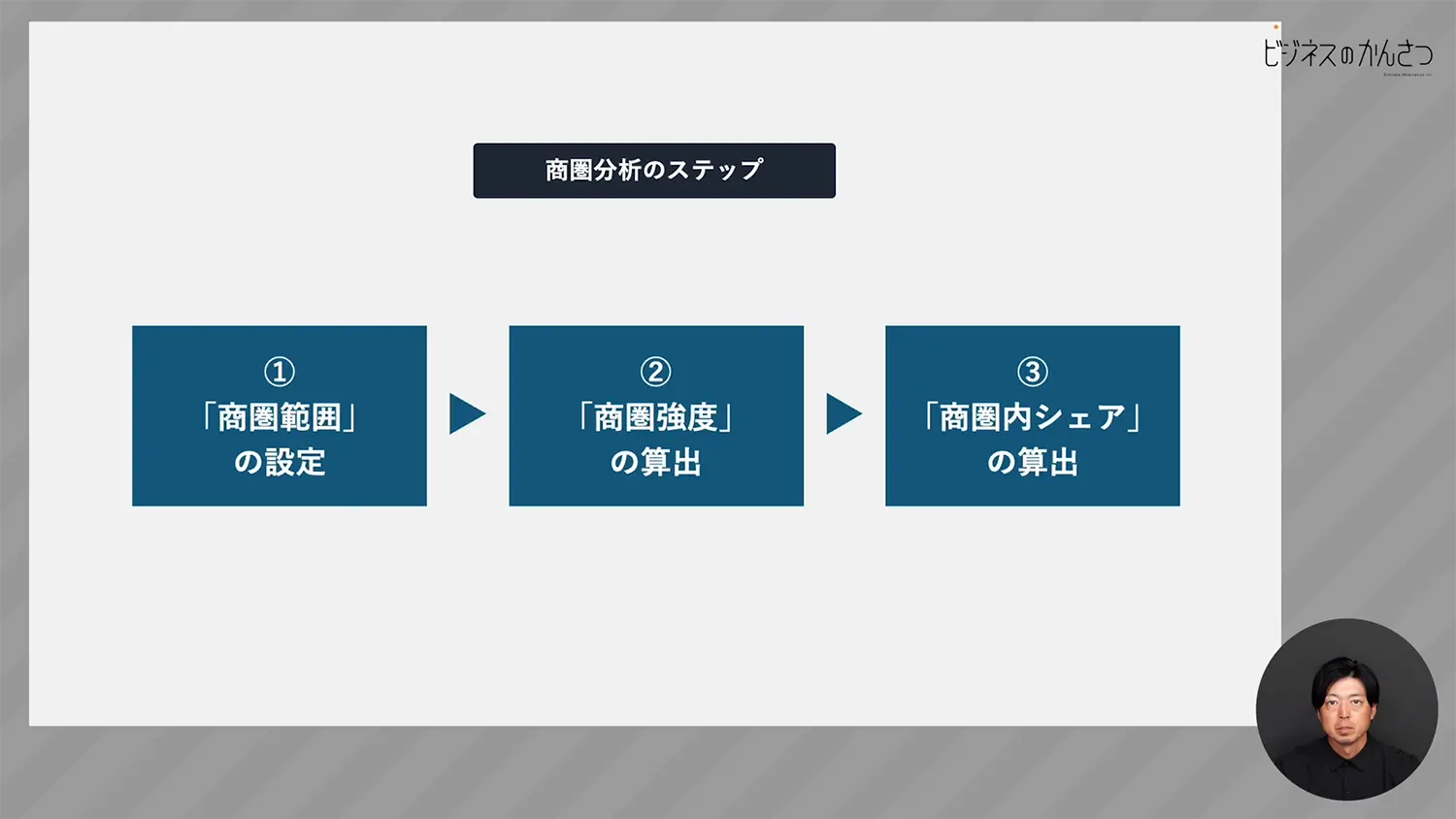

商圏分析のステップ

商圏分析は大きく以下のステップで分析していきます。

1.「商圏範囲」を設定する

2.「商圏強度」を算出する

3.「商圏内シェア」を算出する

「商圏範囲」「商圏強度」「商圏内シェア」と聞きなれない言葉が多いですね。順番に見ていきましょう。

オンライン動画研修「事業計画書作成のための経営戦略立案プロセス研修」(ビジかんアカデミアより)

1.「商圏範囲」を設定する

まずは「商圏範囲」を設定していきます。商圏範囲とは、自社のビジネスエリアの範囲です。

自社の商圏の範囲を正しく設定することは商圏分析において重要です。もし正しく設定しなければ、商圏強度や商圏シェアも変わり、有効な現状分析ができないため今後の経営戦略の立案も曖昧なものになってしまいます。

商圏範囲を設定する方法

商圏範囲の設定方法はいくつかあり、例えば以下のような方法があります。

- 顧客データの参照

- チラシやネット広告を出稿している地域

- 来店客調査

- ハフモデル・修正ハフモデル等の理論モデルで算出

もし「顧客データ」を保有しており、顧客の住所を把握している場合は、その顧客が多いエリアで設定していきます。

またはチラシやネット広告を出稿している場合は、そのエリアで設定してみましょう。

ビジネス形態にもよりますが、商圏分析のためにもその他のデータ分析を行う上でも、「顧客情報を取得する」ことは重要ですね。

顧客データで商圏範囲を設定する

顧客データを保有している場合は、まず顧客の住所を市区町村(〇〇町〇丁目の単位でも)でExcelやGoogleスプレッドシートなどでソートし、顧客が多いエリアから順番に並べましょう。

そして、どのエリアからの顧客が多いかをグラフなどで「見える化(可視化)」します。

例えばその中から、顧客の数が90%になるまでのエリアを「商圏範囲」として設定しましょう。

さらに見える化のために、そのエリアを地図で確認し、店舗からの商圏範囲の距離(km)を確認するのも良いでしょう。

2.「商圏強度」を算出する

商圏範囲が設定できたら、商圏強度を算出していきます。

商圏強度とは、商圏範囲のエリアごとに、自社(自店舗)が競合店と比較して優位であるのか・劣位であるのかを判断する指標です。

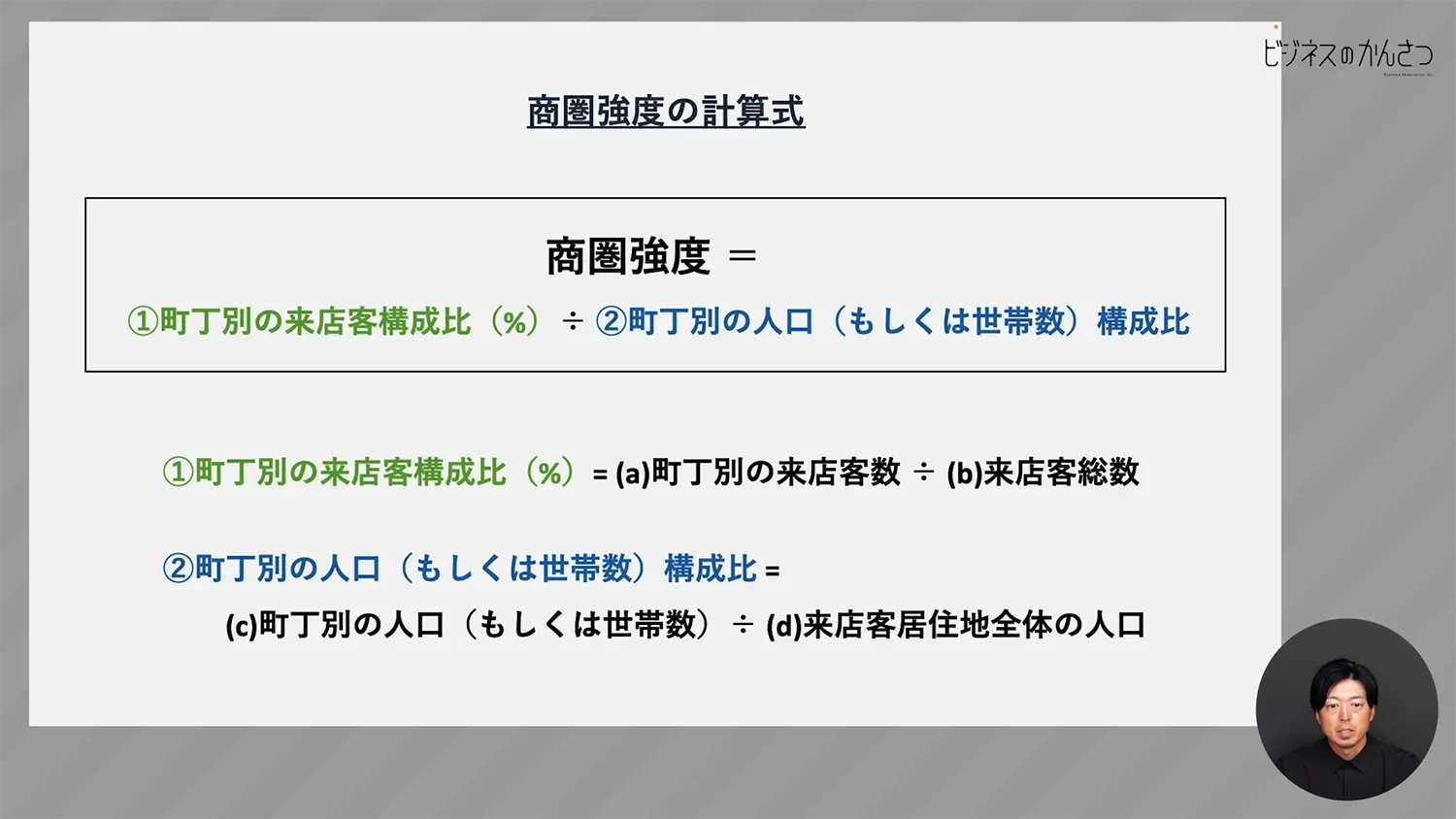

商圏強度の計算式

商圏強度は、以下の式で計算します。

商圏強度 = ①町丁別の来店客構成比(%)÷ ②町丁別の人口(もしくは世帯数)構成比

①町丁別の来店客構成比は、以下の式で計算します。

①町丁別の来店客構成比 = (a)町丁別の来店客数 ÷ (b)来店客総数

②町丁別の人口(もしくは世帯数)構成比は、以下の式で計算します。

②町丁別の人口(もしくは世帯数)構成比 = (c)町丁別の人口(もしくは世帯数)÷ (d)来店客居住地全体の人口

町丁別の人口(もしくは世帯数)は、自治体のHPなどでも確認することができます。

オンライン動画研修「事業計画書作成のための経営戦略立案プロセス研修」(ビジかんアカデミアより)

では次に、架空のビジネスと町丁で商圏強度を算出してみましょう。

商圏強度の算出例

例えば、皆さんが実店舗で「商品X」を販売していたとして、以下のようなデータ((a)町丁別の来店客人数)があるとします。

(c)の人口は、自治体HPから参照したとします。

注意点としては、来店客の期間(最終購買日)も区切ると良いです。

何十年も前から来店していない顧客を入れても、現在の顧客とは言えないかもしれません。例えば直近1年間の顧客の購買データから、町丁別に(a)来店客人数をカウントします。

▼自店舗における来店客構成比と町丁別の人口構成比

| 町丁名 | (a) 来店客人数 | ①来店客構成比 | (c) 町丁人口 | ② 人口構成比 |

| A町1丁目 | 102人 | 4.1% | 450人 | 4.2% |

| A町2丁目 | 358人 | 14.4% | 1,200人 | 11.2% |

| B町1丁目 | 230人 | 9.3% | 500人 | 4.7% |

| B町2丁目 | 569人 | 22.9% | 2,840人 | 26.5% |

| B町3丁目 | 322人 | 13.0% | 860人 | 8.0% |

| C町1丁目 | 689人 | 27.8% | 1,300人 | 12.1% |

| C町2丁目 | 76人 | 3.1% | 350人 | 3.3% |

| D町1丁目 | 134人 | 5.4% | 3,200人 | 29.9% |

| 合計 | (b) 2,480人 | 100.0% | (d) 10,700人 | 100.0% |

①の来店客構成比を出すと、どの町丁に顧客が多いかが見える化しますね。

では、上記の①÷②をすることで「商圏強度」を計算してみましょう。

▼自店舗の商圏強度

| 町丁名 | ①来店客構成比 | ② 人口構成比 | 商圏強度①÷② | 強度判定 |

| A町1丁目 | 4.1% | 4.2% | 0.98 | 3次商圏 |

| A町2丁目 | 14.4% | 11.2% | 1.29 | 2次商圏 |

| B町1丁目 | 9.3% | 4.7% | 1.98 | 2次商圏 |

| B町2丁目 | 22.9% | 26.5% | 0.86 | 3次商圏 |

| B町3丁目 | 13.0% | 8.0% | 1.62 | 2次商圏 |

| C町1丁目 | 27.8% | 12.1% | 2.29 | 1次商圏 |

| C町2丁目 | 3.1% | 3.3% | 0.94 | 3次商圏 |

| D町1丁目 | 5.4% | 29.9% | 0.18 | 強度なし |

| 合計 | 100.0% | 100% |

商圏強度の数字が出たら、強度の判定をします。

強度の分類は以下のとおりです。

- 1次商圏=2.0以上(自店舗が優位である商圏)

- 2次商圏=1.0以上2.0未満(優位性は不明で競合状態の商圏)

- 3次商圏=0.5以上1.0未満(自店舗が劣位である商圏)

- 0.5未満(強度なし)

商圏強度から分かること

上記の例で言うと、「C町1丁目」は1次商圏で優位に立てていると言えますが、その他は2次商圏以下で、顧客は一定数いるものの競合に対して優位に立てているとは言い難い状況ということが分かります。

これが商圏強度として言えること(=現状分析のひとつ)です。

3.「商圏内シェア」を算出する

続いて、「商圏内シェア」を算出してみましょう。

商圏内シェアは、商圏内の消費購買力を算出して、金額ベースでシェアを見ていきます。

続きは「商圏分析」を含む、経営戦略立案方法を戦略立案プロセス(流れ)に沿って学べるオンライン動画研修(ビジかんアカデミア)にて解説しています。個人のスキルアップや社内のリスキリング研修にご活用ください。

↓