販売分析とは?売上データからビジネスを定量的に可視化する

販売分析は現状分析における内部環境分析の位置付けとして、非常に重要な分析のひとつです。

売上データをもとに「分析」を行うことで、定量的(数値的)に売上・利益の構成や経年の傾向を見える化していきます。

今回は販売分析について、その概要と目的および手法の一例を解説します。

弊社では、3日間短期集中の「事業計画書作成 人材養成研修」を実施しています。

経営者の方の学びにも、従業員のリスキリングとしてもご活用いただけますのでお気軽にお問い合わせください。

↓

また、弊社では「販売分析の方法」を含む、経営戦略立案方法を戦略立案プロセス(流れ)に沿って学べるオンライン動画研修(ビジかんアカデミア)もご用意しています。個人のスキルアップや社内のリスキリング研修にご活用ください。

目次

販売分析の概要と目的

販売分析の概要

販売分析とは内部環境分析のひとつで、主に「売上データ(販売データ)」をもとに売上構成や傾向・推移などを把握し、現状の自社のビジネスを数値的に見える化するための分析です。

紀元前500年ごろの中国の兵法書「孫子」の有名な格言に「彼を知り己を知れば百戦殆からず」というものがありますが、「彼」は外部環境分析、「己」は内部環境分析とも言えます。

販売分析は「己」を知るために実施します。

売上データ(販売データ)とは

売上を管理しているデータです。企業は日々取引ごとに販売した実績を管理していると思います。

エクセルなどで集計している企業さんもあれば、POSレジのあるお店でしたらPOSデータが良いでしょう。

販売分析の目的

販売分析の目的は、「自社ビジネスの定量的な現状把握」です。

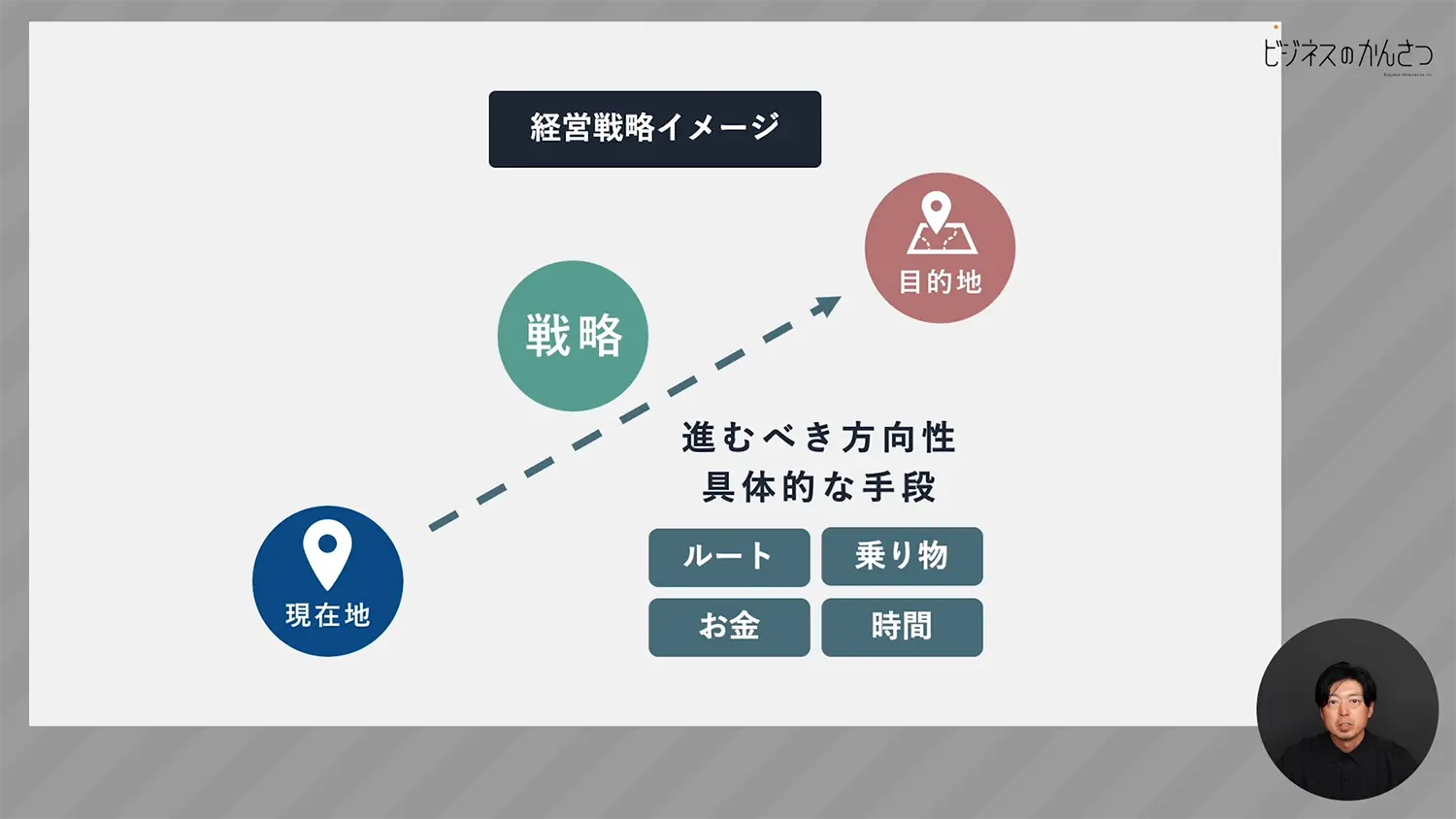

さらに言うと、「自社ビジネスの定量的な現状把握」をする目的は「戦略立案」のためです。

オンライン動画研修「事業計画書作成のための経営戦略立案プロセス研修」(ビジかんアカデミアより)

経営戦略とは?の記事でもお伝えしましたが、戦略を立案することは地図を描くことと似ており、「現在地(=現状把握)」することと「目的地(=ビジョン)」の策定がなければ戦略(=ルート・手段)は立案することができません。

現在地も目的地も、定量的・定性的に明確にする必要がありますが、販売分析は定量的な現状把握をするための重要な分析と言えます。

販売分析で把握できること

ひとことで「販売分析」といっても、手法はさまざまあります。

例えば『ABC分析』や『RFM分析』『回帰分析』などがありますが、それらは手法であるため、まず現状分析として「どんな事実を把握したいのか?」という分析の目的を第一に考えていく必要があります。

「把握したい事実」とは?

例えば経営者が仮に、「弊社は〇〇の売上や受注件数が多いと感じているから、それが企業を支えている」と感じているとします。

しかし、それは本当に事実でしょうか?

もし事実ではないことを「何となくそう感じる」「きっとそうだろう」で戦略を立てしまうとミスリードしてしまうことがあります。

例えば3億円の売上高がある企業のとある商品の売上がだいたい3割くらい(9,000万円)を占めるかな?と思っていたのに、実は21.4%(6,420万円)しか占めていなかったとなると、その差は2,580万円も生じてきます。大きいですよね。

現状分析は、事実を把握することが大切です。

事実を正しく検証するために、販売分析で定量的(〇.〇%や◯円)に把握していきます。

販売分析の一例

一例ですが、販売分析では以下のようなことが把握できます。

もちろん全てを闇雲に分析するのではなく、自社は「どんな事実を把握したいのか?」を明確にして分析を実施していきましょう。

| 販売分析の内容 | 把握できる事実 |

| 平均単価 | 売上全体の平均単価 |

| 商品別売上構成比 ★ | 売上全体の中で商品ごとの売上割合 |

| 商品別利益構成比 ★ | 利益全体の中で商品ごとの利益割合 |

| 商品別売上推移 | 商品別に売上の経年推移 |

| 商品別売上貢献度 | 経営に貢献している商品 |

| 既存顧客数 | 前期から利用している顧客数 |

| 新規顧客数(顧客増加率) | 今期はじめての顧客数および増加率 |

| 顧客来店頻度 | 顧客が購入する年間回数 |

| 最終来店日 | 最後の来店日から何日経過しているか |

| 平均客単価 | 顧客ごとの購買単価 |

| 平均客単価推移 | 平均客単価の経年推移 |

| 顧客別年間売上高 | 顧客ごとの年間売上高 |

| 季節指数 | 商品(または部門)ごとの季節変動 |

| 天候・気温と販売数との関係 | 天候や気温によって販売数が関係するか |

複数店舗がある場合は店舗ごとに分析をして、店舗間比較をすることで傾向を把握するのも良いでしょう。

今回は★をつけた「商品別売上構成比」と「商品別利益構成比」について実際に分析してみます。

販売分析の手法

商品別売上構成比

商品ごとの売上割合を把握します。

これは「ABC分析」を用いて分析することができます。

例えば年商5,000万円の洋菓子店(架空)を営んでいるとしましょう。過去1年間の販売データから商品別に売上割合を出していきます。

| 商品名 | 売上高(1月〜12月) | 売上構成比 | |

| ① | シュークリーム | 23,000,000円 | 46% |

| ② | ショートケーキ | 12,500,000円 | 25% |

| ③ | モンブラン | 6,000,000円 | 12% |

| ④ | ロールケーキ | 3,500,000円 | 7% |

| ⑤ | クッキー | 2,500,000円 | 5% |

| ⑥ | チーズケーキ | 1,650,000円 | 3.2% |

| ⑦ | フィナンシェ | 850,000円 | 1.8% |

| 合計金額 | 50,000,000円 |

エクセルなどで商品ごとに期間の合計金額を足し算し、合計金額(50,000,000円)に対するそれぞれ割合(%)を出します。

そしてその累計の構成比を出し、以下のようにABCのランク分けとそのランクの位置付けを決めます。

※ランク分けの累計構成比の割合や位置付けは自社ルールで決めましょう。

| ランク名 | 累計構成比(例) | 位置付け(例) |

| Aランク | 〜70%まで | 主力商品

常に在庫を持つ |

| Bランク | 70〜90%まで | 現状維持 |

| Cランク | 90%〜残り | 在庫を少なくする |

このルールに当てはめると、以下のようになってきます。

▼商品別売上のABC分析(例)

| 商品名 | 売上高(1月〜12月) | 売上構成比 | 累計構成比 | ランク | |

| ① | シュークリーム | 23,000,000円 | 46% | 46% | A |

| ② | ショートケーキ | 12,500,000円 | 25% | 71% | A |

| ③ | モンブラン | 6,000,000円 | 12% | 83% | B |

| ④ | ロールケーキ | 3,500,000円 | 7% | 90% | B |

| ⑤ | クッキー | 2,500,000円 | 5% | 95% | C |

| ⑥ | チーズケーキ | 1,650,000円 | 3.2% | 98.2% | C |

| ⑦ | フィナンシェ | 850,000円 | 1.8% | 100% | C |

| 合計金額 | 50,000,000円 |

売上金額で見ると①シュークリームと②ショートケーキで71%を占めているため、この店舗の主要商品と言えるでしょう。

では続いて、「利益」でもABC分析してみましょう。

商品別利益構成比

利益は売上から原材料費を引いた粗利で見てみます。原価計算できるようにしておくこともデータ分析には大切です。粗利率も表に加えましょう。

▼商品別利益のABC分析(例)

| 商品名 | 粗利額(1月〜12月) | 利益率 | 利益構成比 | 累計構成比 | ランク | |

| ② | ショートケーキ | 10,000,000円 | 80.0% | 41.7% | 41.7% | A |

| ③ | モンブラン | 5,400,000円 | 90.0% | 22.5% | 64.2% | A |

| ④ | ロールケーキ | 3,200,000円 | 91.4% | 13.3% | 77.5% | A |

| ① | シュークリーム | 2,600,000円 | 11.3% | 10.8% | 88.3% | B |

| ⑤ | クッキー | 1,600,000円 | 64.0% | 6.7% | 95% | C |

| ⑥ | チーズケーキ | 700,000円 | 43.8% | 2.9% | 97.9% | C |

| ⑦ | フィナンシェ | 500,000円 | 55.6% | 2.1% | 100% | C |

| 合計金額 | 24,000,000円 |

上記の例では、売上で見るとランクAだった①シュークリームが、利益で分析するとランクBになりました。

①シュークリームは売上は高いけど、利益を出しているものではないと言う事実が定量的に把握できますね。

反対に、④ロールケーキは売上ではランクBでしたが、利益ではランクAに入っています。この例では①シュークリームは利益率が低く、④ロールケーキは利益率が高いためですね。

ただし①シュークリームは当店舗の看板商品になっている可能性があります。利益率が低いランクBだとしても顧客はそれを求めて来店してきている可能性が高く、「広告宣伝」の役割としてその位置付けを残すべきなのかを検討することもできます。

例えばですが、来客を促すために店外広告では①シュークリームを押すけれど、店内でのプロモーションは利益率の高い③モンブランや④ロールケーキをプッシュしていくなど今後の戦略・戦術を決める上でもこのように可視化することで参考になると思います。

まとめ

今回は一例ですが、販売分析は「把握したい事実」を明確にして様々な手法を使用して分析していきます。

様々な角度から販売分析をしていくことで、売上だけでは見えてこなかった情報も把握することができるようになります。

それにより、今後の戦略立案にも活かせるようになります。

単年・単店舗だけで見るのではなく、経年・複数店舗でも見ることも大切です。経年で見たときに、外部環境分析で把握した世の中の市場規模の推移と照らし合わせるのも分析の一つになります。

複数の分析を掛け合わせて、そこから言える事実を整理してみてください。

短期研修で事業計画(経営戦略)を策定する

弊社では、3日間短期集中の「事業計画書作成 人材養成研修」を実施しています。

経営理念・経営ビジョンをはじめ、経営戦略立案をし事業計画書を作成するまでを基礎知識から学んでいただけます。経営者の方の学びにも、従業員のリスキリングとしてもご活用いただけますのでお気軽にお問い合わせください。

↓

オンライン動画講座で戦略の基礎知識を学ぶ

弊社では「販売分析の方法」を含む、経営戦略立案方法を戦略立案プロセス(流れ)に沿って学べるオンライン動画研修(ビジかんアカデミア)もご用意しています。個人のスキルアップや社内のリスキリング研修にご活用ください。

オンライン動画講座『ビジかんアカデミア』でも、ABC分析について解説しています。

↓