財務分析とは?財務分析の目的と種類の基本知識

損益計算書(P/L)や貸借対照表(B/S)など、企業には会社法で作成を義務付けられている財務諸表があります。

その財務諸表を分析することを財務分析と言います。

今回は財務分析の基本として、その目的と種類について解説します。

弊社では、3日間短期集中の「事業計画書作成 人材養成研修」を実施しています。

経営者の方の学びにも、従業員のリスキリングとしてもご活用いただけますのでお気軽にお問い合わせください。

↓

また、弊社では「財務分析」を含む、経営戦略立案方法を戦略立案プロセス(流れ)に沿って学べるオンライン動画研修(ビジかんアカデミア)もご用意しています。個人のスキルアップや社内のリスキリング研修にご活用ください。

目次

財務分析の目的

財務諸表の数値は、企業の経営戦略の結果を数値で表したものです。

「成績表」と言われることもあります。

その成績表を分析することにより、経営戦略の良否を定量的に観察・評価して現在の会社の強みや問題を洗い出し、次の経営戦略立案につなげていくことが目的です。

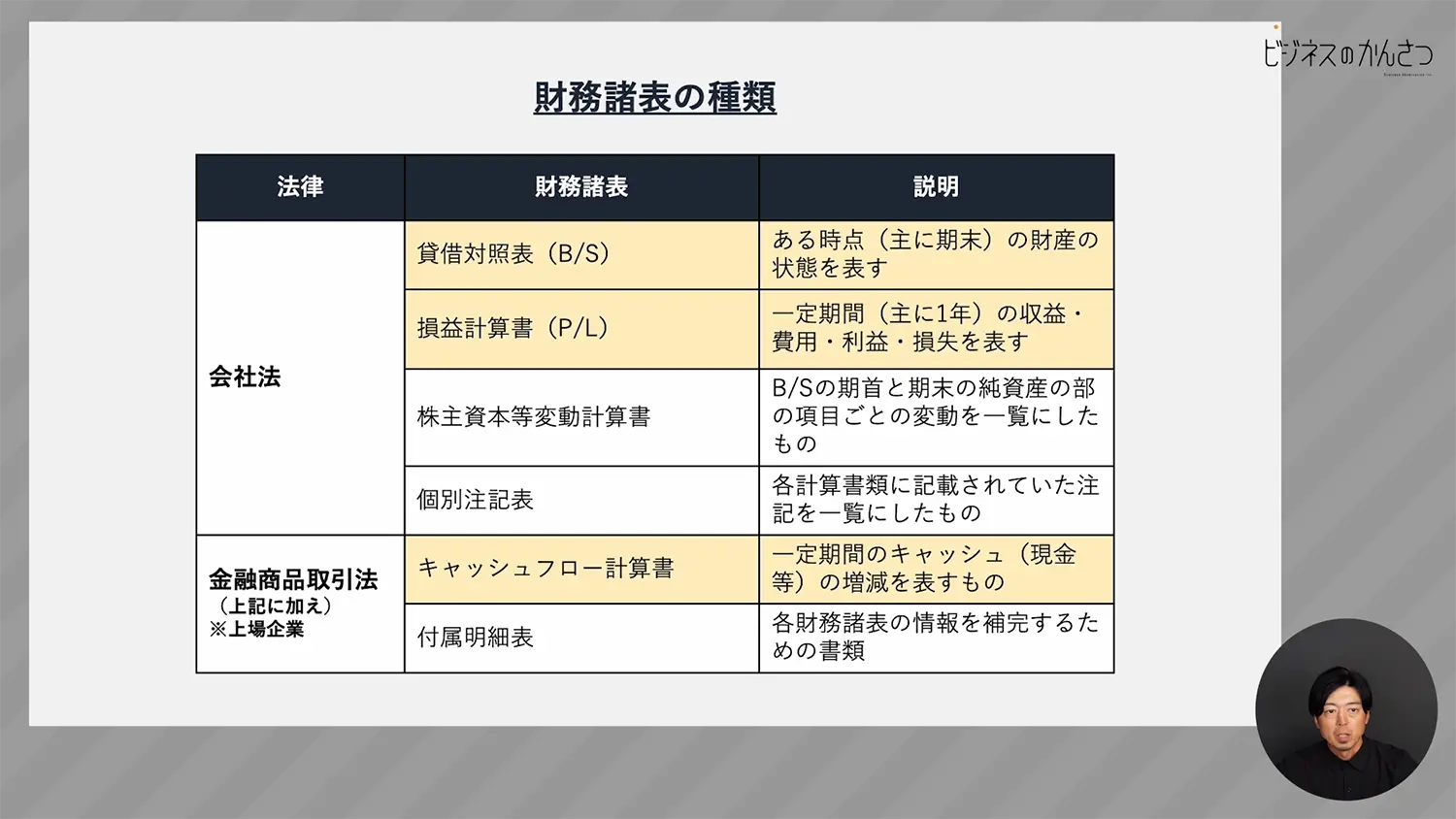

財務諸表の種類

確定申告や金融機関・株主・取引先など外部関係者への報告を目的とするものを財務会計と呼びます。

外部関係者が確認するため、企業独自のルールで作成することは認められず、一定の作成ルールが決められています。

会社法で義務付けられている4種類の財務諸表

会社法では以下4種類の作成が義務付けられています。

- 損益計算書(P/L)

- 貸借対照表(B/S)

- 株主資本等変動計算書

- 個別注記表

金融商品取引法で義務付けられている財務諸表

上記に加え、主として上場企業では金融商品取引法で以下の作成も義務付けられています。

- キャッシュフロー計算書

- 付属明細表

財務分析で使用する主な財務諸表

財務分析では、主に「損益計算書(P/L)」「貸借対照表(B/S)」「キャッシュフロー計算書」の3つを使用します。この3つをまとめて財務3表と呼ぶこともあります。

オンライン動画研修「事業計画書作成のための経営戦略立案プロセス研修」(ビジかんアカデミアより)

財務分析の方法と種類

財務分析の方法

財務分析は「分析」ですので、単体でみるのではなく「比較する」ことが大切です。

例えば今期の売上高が1,000万円だとします。

「売上高1,000万円」ということは事実ですが、その数字単体では良し悪しの評価ができません。

財務分析の比較対象

では、何と比較すれば良いでしょうか?

よく比較で使用するのは以下の2点です。

- ①自社の過去

- ②業界平均

①自社の過去との比較

「①自社の過去」は、自社の過去の財務諸表との比較です。

例えば今期の売上高が1,000万円だとして、前期が900万円、前々期が800万円であれば、毎年100万円ずつ伸びていて成長していると言えるでしょう。

しかし、前期が2,000万円、前々期が3,000万円であれば、ビジネスは縮小傾向にあると言えます。

このように、今期の単体(売上高1,000万円)だけを見ても、それが良いのか悪いのかの評価ができませんので、自社の過去の財務諸表との比較をしてみましょう。

②業界平均との比較

「②業界平均」は、自社ビジネスの業界の平均値との比較です。

財務の業界平均資料として有名なのが、TKC全国会が提供しているBAST(バスト・TKC経営指標)です。全国のTKC会員(税理士や会計士)の関与先企業の財務状況を分析したもので、売上規模別に損益計算書や貸借対照表・売上原価内訳書などの全企業平均や黒字企業平均・優良企業平均などを把握することができます。

– TKCグループ Webサイトより

①は自社の過去と比べ、②は他社平均と比べることにより、現在の財務の数値が良いのか悪いのかを評価することができます。

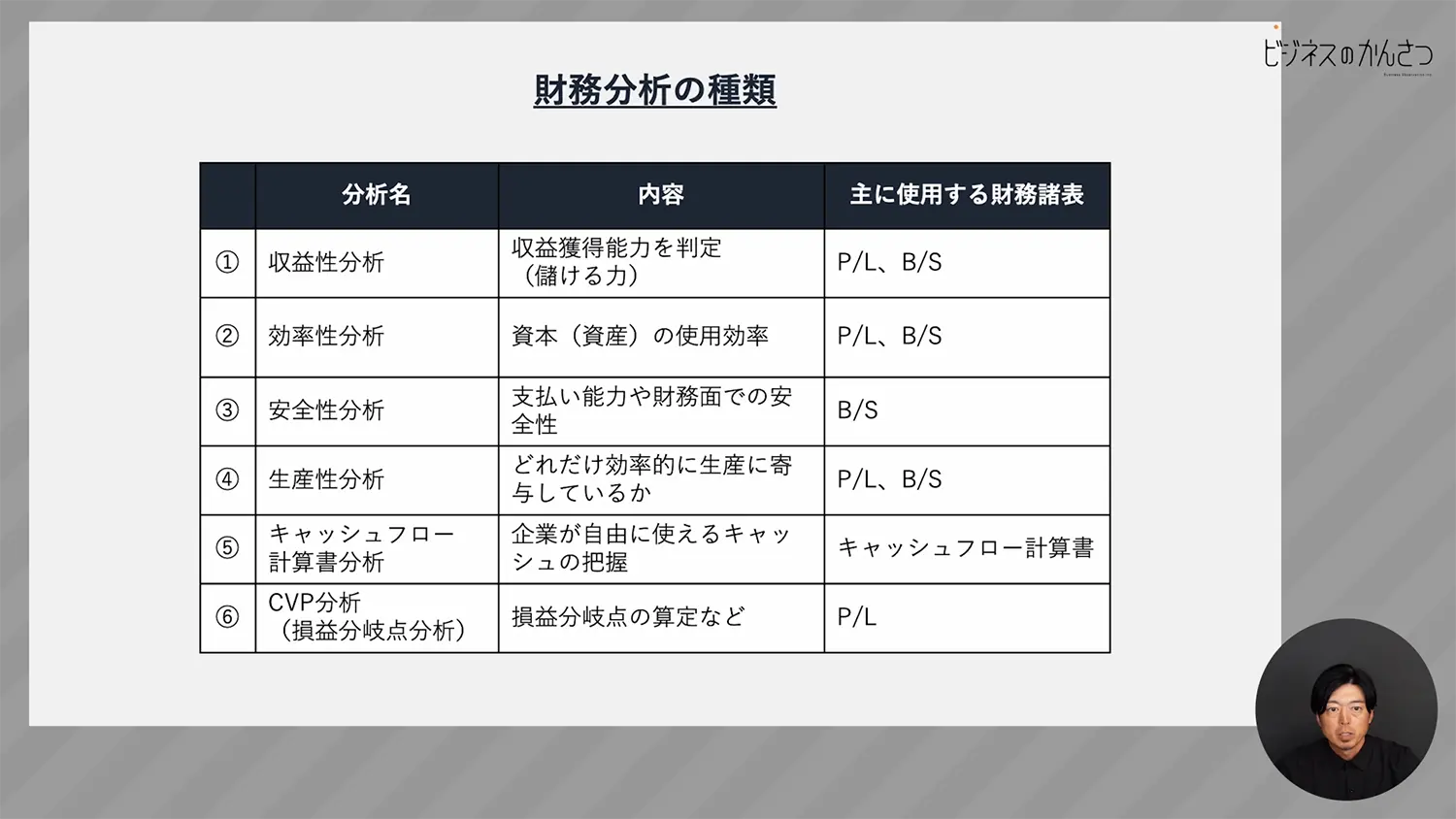

財務分析の種類

財務分析にはいくつかの種類があります。

ただ単純に財務諸表の数値を比較することも良いですが、例えば売上高が毎年上がっているからといって健全な経営とは言い切れません。

計算式を用いてさまざまな分析をすることにより、より自社がどのような状態にあるかを把握することができます。

- 収益性分析

- 効率性分析

- 安全性分析

- 生産性分析

- キャッシュフロー計算書分析

- CVP分析(損益分岐点分析)

それぞれの分析方法の詳細については、次回以降で解説していきます。

オンライン動画研修「事業計画書作成のための経営戦略立案プロセス研修」(ビジかんアカデミアより)

まとめ

財務分析は企業が作成を義務付けられている財務諸表を用いて分析する内部環境分析です。定量的にビジネスを把握することで、現在の経営戦略を評価し、次の経営戦略の立案に役立てます。

さまざまな分析方法がありますが、分析の基本は「比較する」ことです。自社の過去の業績や業界平均と比較して、正しく評価をしていきましょう。

短期研修で事業計画(経営戦略)を策定する

弊社では、3日間短期集中の「事業計画書作成 人材養成研修」を実施しています。

経営理念・経営ビジョンをはじめ、経営戦略立案をし事業計画書を作成するまでを基礎知識から学んでいただけます。経営者の方の学びにも、従業員のリスキリングとしてもご活用いただけますのでお気軽にお問い合わせください。

↓

オンライン動画講座で戦略の基礎知識を学ぶ

弊社では「財務分析」を含む、経営戦略立案方法を戦略立案プロセス(流れ)に沿って学べるオンライン動画研修(ビジかんアカデミア)もご用意しています。個人のスキルアップや社内のリスキリング研修にご活用ください。

↓