かんさつ日記

category: 写真術

【ご来場ありがとうございました】FOOD STYLE JAPAN 2025 <東京ビッグサイト>(2025/9/25〜9/26)

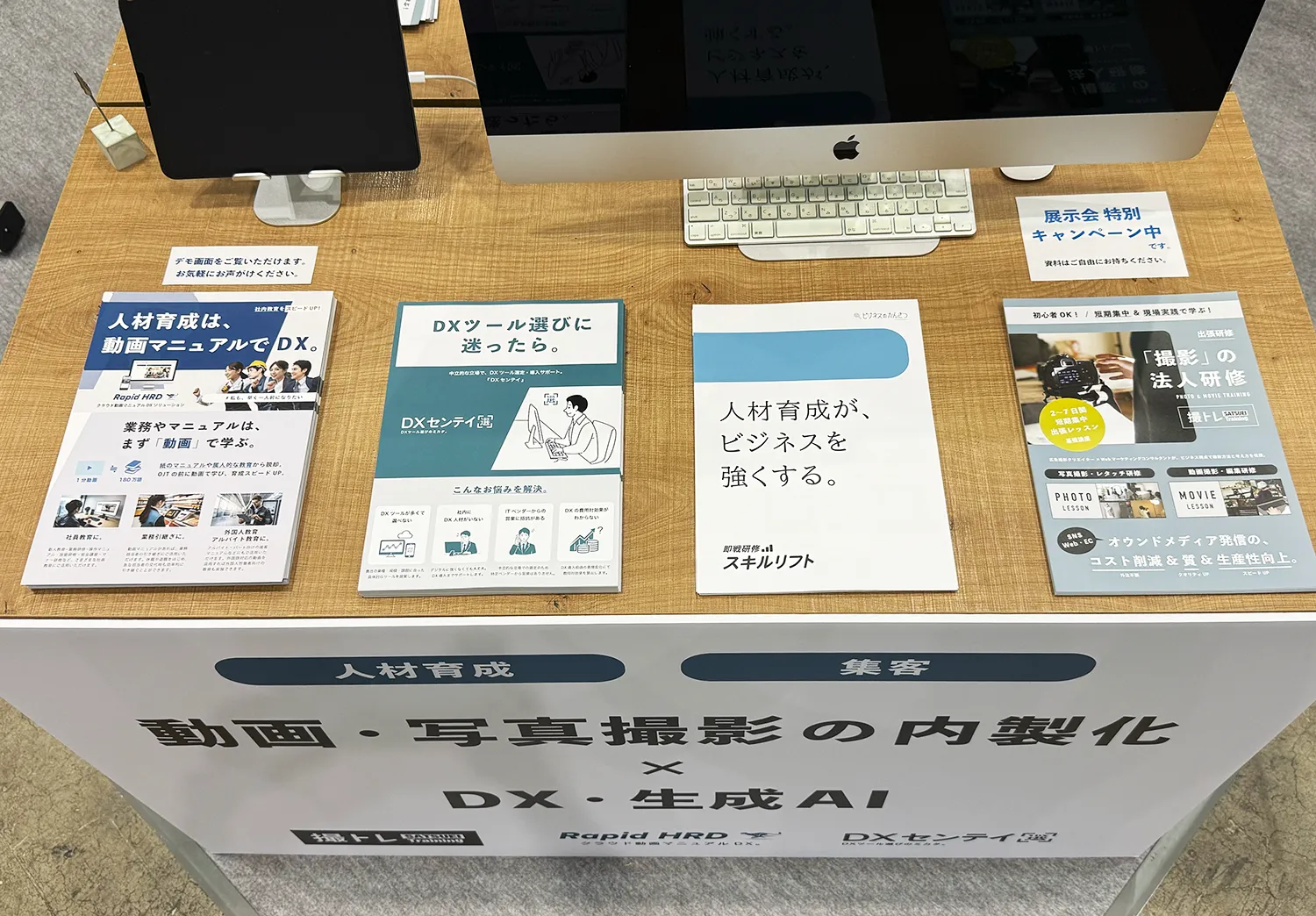

9月25日(木)・26日(金)の2日間、東京ビッグサイトで開催された「FOOD STYLE JAPAN 2025 <東京>/ラーメン産業展 in Japan」に出展させていただきました。

<出展内容>

・撮影の法人研修「撮トレ」

・クラウド動画マニュアルDXプラットフォーム「ラピッドHRD」

・即戦研修「スキルリフト」

・DXツール選びの味方「DXセンテイ」を出展しました。

2日間で39,062名ものご来場者があったようです。ご来場いただき誠にありがとうございました。

撮影の内製化も、動画マニュアルも、DXも、人材育成研修も、大企業から中小企業、小規模事業者まで多くの企業さまに興味を持っていただきとても有意義な2日間でした。

いろいろな企業さまの課題をお聞かせいただいた貴重な時間になりました。

撮影の内製化は、コスト削減と発信のスピードアップに、

動画マニュアルは人材育成コスト削減と、人材の早期戦力化に寄与します。

コストを削減しつつ、スピードがあがる。

そして人材育成やリスキリングにつながるという、(自分で言うのもなんですが、)とても良いサービスだと思います。

多くの企業さまの経営課題解決に向けてお役に立てるよう活動していきますので

ご興味をお持ちでしたらお気軽にご相談ください。

カメラで感じる世の中の移り変わりと自分史。 – 東京ミッドタウン FUJIFILM SQUARE

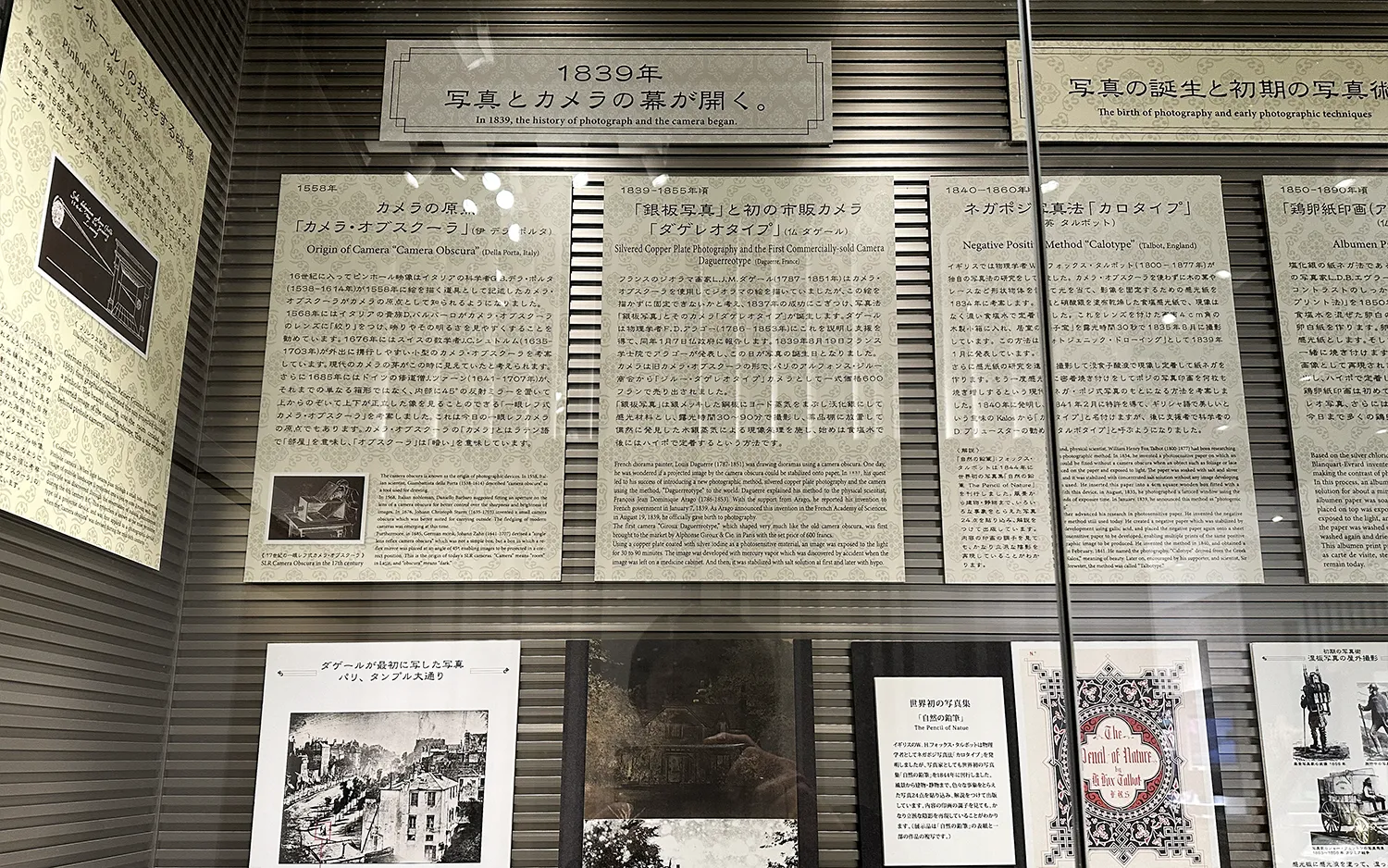

約束の時間まで空きが出来たので、東京ミッドタウン1Fのフジフイルムスクエアさんに行ってきました。

チェキなど富士のカメラも楽しめますが、なんといってもカメラの歴史を少しだけですが体感できるのも楽しいです。

写ルンですにも歴史がありますね。

写真を教えるときに35ミリフルサイズとAPS-Cについて講義をしていますが、APSのフィルムはもう廃盤。ここで見られるかなと思いましたが、写ルンですのフィルムがAPSだったのはたった一時なのかな?少ししか見つけられませんでした。

キャラクターとのコラボをはじめ、ベネトンバージョンや阪神タイガース仕様もあったんですね。

高感度のものやモノクロやセピアなどのトーンや防水仕様、望遠などいろいろなバリエーションがあったようです。今はスマホで望遠もエフェクトもできちゃいますがこの時代はカメラやフィルムを替えることで写真の楽しんでいましたね。

パノラマモードとか懐かしい。ただ単にフィルムを横長に使って、プリントの際に引き伸ばしているだけなんですが、ナイスアイデアで、モノは言いようだなと高校生くらいの時思った記憶があります。

友達との写真を間違えてパノラマモードで撮影していたらしく、現像したらみんなの口元から下しか写ってなかったりしたなんてこともありました。

カメラの歴史を見ると世の中の移り変わりや自分史も甦ってきますね。

「集客のためのGoogleツール活用術」DX推進セミナー。

今年も美浜町商工会さんでDX推進セミナー講師をさせていただきました。

今回のテーマは「集客のためのGoogleツール活用術」。

具体的にはWEBマーケティングの基礎と考え方の流れをはじめ、Google検索の対応方法(SEO対策)、Google広告の出稿、Googleマップ(Googleビジネスプロフィール)の使い方や、PDCAを回すためのGoogleアナリティクスやサーチコンソールでのアクセス解析の概要を解説しました。

後半はスマホで撮影できる広告写真や動画の撮影・編集について解説しました。

大企業ももちろんですが、中小企業や小規模事業者にとって、デジタルツールの活用はマーケティング活動において非常に有効な手段です。インバウンド対応にも有効です。

マーケティングミックス(4P)のProduct(商品・サービス)・Price(価格)・Place(流通・販売チャネル)が良くてもPromotion(広告・販促)で認知や興味を抱いていただけないと「売れる仕組みづくり(=マーケティング)」が不完全になってしまいます。

無料・有料のツールはありますが、広告宣伝費もきちんと計画を立て、ビジョン(目標)に向かって進めるようデジタルをうまく活用し、自社の魅力やひいては日本の魅力を伝えていける企業が増えることを願います。

強い日本をつくっていきましょう。

【撮トレ事例】写真撮影の法人研修です。(家具のストロボライティング)

ヴィンテージ家具の輸入販売をされている千葉県の企業様にて写真撮影研修をさせていただきました。

ECやインスタ用写真の撮影のための出張レッスンです。

2年程前に家具をストックしている倉庫内に撮影スタジオを構築(撮築 サツチク)させていただきまして、撮影を内製化することで撮影コスト・外注スタジオへの運搬等の手間などをなくし、仕入れからWEB掲載までのリードタイムを大幅に削減いたしました。

インスタもフォロアーが数倍になっていて驚きました。家具は国内のみならず海外の方にもかなり響くようですね。

撮影内製化による情報発信のスピードアップは、ビジネスに大きなインパクトがあります。

▼ストロボライティング構築&研修サービス「撮築(サツチク)」

今回は新ブランド展開のため、これまでと異なる新しい写真のイメージで発信をしていくために、1日集中でライティング指導および機材アドバイスをさせていただきました。今回は陰影をつけた高級感を演出するイメージ写真の撮影方法です。

魅せ方・伝え方しだいでビジネスは大きく変わりますね。

ますます魅力的な発信をしていただけると思います。

撮影の内製化・クオリティアップにご興味ございましたら、下記サービスサイトよりお気軽にご連絡ください。

▼写真撮影・動画撮影の短期集中 出張法人研修「撮トレ」

▼ストロボライティング構築&研修サービス「撮築(サツチク)」

オンライン動画研修「ビジかんアカデミア」が新しくなりました。

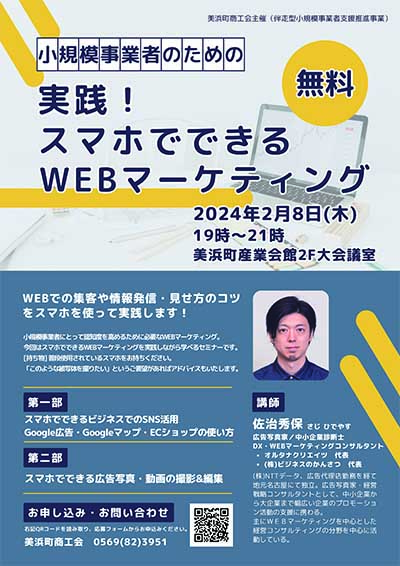

【セミナー】実践!スマホでできるWEBマーケティング @美浜町商工会様

2月8日に美浜町商工会さんで「実践!スマホでできるWEBマーケティング」セミナーを開催させていただきました。

愛知県美浜町の小規模事業者様向けのセミナーです。

第一部はWEBマーケティングの基礎からGoogleツールやSNS・WEBサイト・ECサイト等の使い方について、

第二部はスマホでできる広告写真や動画の撮影および編集についてお話ししました。

もちろんWEBマーケティングをクオリティ高く実施しようと思うとPCやMacを使用し、一眼レフ等で撮影するのがベストだと思いますが、

今はスマホでも(もちろんある程度の機能制限がありますが)実施することは可能です。

今回はスマホだけでできることをテーマに講義いたしました。

撮影にしても、スマホでできるクオリティアップの方法をお伝えしました。

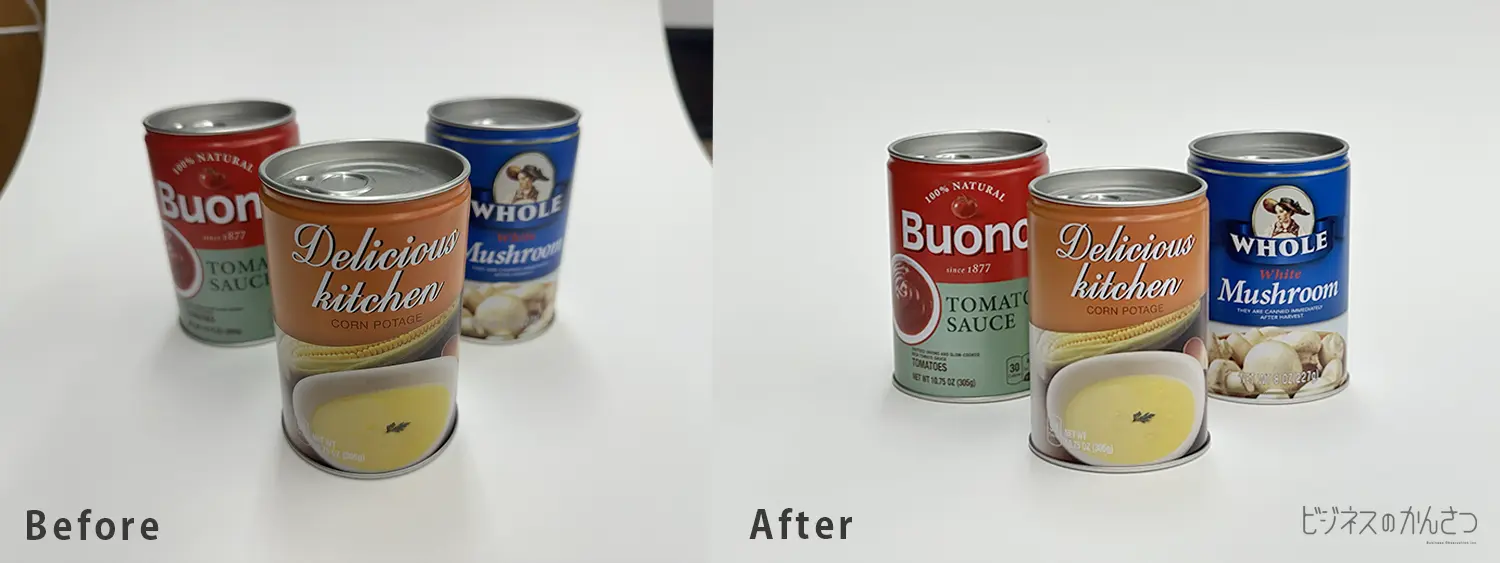

左側が普通にスマホで商品を撮影した場合、右は同じスマホで少しクオリティ高く撮影した場合です。

写真に正解はありませんが、カメラの機能を知り、使いこなせると自分の思い描く写真が撮れるようになります。

技術はあるけど、魅せるのがあまり得意でないという日本の企業さんは多くいらっしゃいます。

弊社では少しでも日本のビジネスが強くなれるようお力になっていきたいと考えています。

弊社では、法人様向け撮影研修「撮トレ」を実施しています。一眼レフ・ミラーレス一眼レフを使用した撮影技術を基礎からお伝えする2〜4日間短期集中の出張型法人研修です。

大企業から中小企業まで、社内で撮影できる体制を構築されたい企業様に受講いただいています。社員研修としてご活用ください。

撮影の法人研修「撮トレ」正式にサービス開始しました。

株式会社ビジネスのかんさつは、短期集中の出張型法人向けクリエイティブ研修「撮トレ」を開始しました。

兼ねてより、ご要望に応じてビジネス向けの写真講座や動画制作講座を開催していましたが、改めて正式なサービス化をいたしました。

昨今、写真や動画の発信は企業にとって重要なマーケティング活動のひとつであり、年々その発信頻度が多くなってきています。そのため、コスト面はもちろん制作時間の効率化・生産性向上においても、外注ではなく内製化したいというご要望が増えてまいりました。

しかし、ビジネス研修ではクリエイティブの研修は少なく、また、一般的な写真教室は趣味目的が多くを占めるため、ビジネス目的の撮影研修はあまりありません。

株式会社ビジネスのかんさつでは、代表取締役でオルタナクリエイツの代表でもある中小企業診断士兼広告写真家の佐治が、マーケティング目線も含めて初心者にも分かる短期集中のレッスンを出張形式で実践的に撮影レッスンいたします。

「社内に撮影できる人材を育成する。」をテーマに、写真撮影や動画撮影の内製化を図りたい法人様に向けて研修形式で提供します。

極力全国対応いたしますので、お気軽にご相談ください。

かんさつ日記

Webマーケ内製化研修

広報のための

生成AI活用研修

2日間集中

広報のための生成AI活用研修

広報担当者向けの2日間集中「生成AI活用研修」。

生成AIを活用し、広報業務における企画立案・文章作成・画像制作を、実務レベルで効率化・高度化することを目的としています。

集合研修では扱えない、貴社の実務を題材にしたプライベート形式で実施。

プレスリリース、自社Web、SNSなど、すぐに現場で使える生成AI活用手法を短期間で習得できます。

社内Webマーケター

人材養成研修

3日間集中

社内Webマーケター人材養成研修

「学ぶだけ」で終わらせない、社内Webマーケターを養成する実務直結の3日間。

本研修は、LLMO・SEO対策をはじめ、SNS運用、Web広告の考え方、Googleアナリティクスによる効果測定、KPI設定と管理方法まで、研修翌日から使える内容に特化。短期間で社内Webマーケ担当者を立ち上げたい企業のための集中研修です。

広報・広告用

写真撮影・レタッチ

出張研修

2〜4日間集中

写真撮影・レタッチ研修

SNSやEC・WEBで発信するための、社内で写真撮影できる人材育成リスキリング研修です。ビジネス特化の写真撮影・ディレクション・Photoshop、生成AIを使用したレタッチや合成が学べます。

広報・広告用

動画撮影・編集

出張研修

2〜3日間集中

動画撮影・編集研修

SNSやEC・WEBで発信するための、社内で動画撮影できる人材育成リスキリング研修です。ビジネス特化の動画撮影・ディレクション・編集ソフトの使い方・生成AIの活用方法を学べます。

事業計画書作成

研修

3日間集中

事業計画書作成研修

3日間の短期集中研修で、事業計画書に必要な基礎知識から、経営戦略立案のプロセス、現状分析、収益計画への落とし込みまでを体系的に習得します。

集合研修では得られない、貴社の事業を題材に進めるプライベート研修のため、翌年度以降にそのまま使える実践的な事業計画書作成力が身につきます。短期間で実務に活かせる経営戦略・事業計画書作成方法を学びたい企業のための集中研修です。

新規事業立ち上げ

研修

3日間集中

新規事業立ち上げ研修

3日間の短期集中研修にて、新事業のアイデア出し〜商品・サービスづくり、ブランディング、収益計画など、社内でビジネスモデル策定ができるようになるための人材育成リスキリング研修です。

PMVV・経営戦略策定コンサル

パーパス・MVV策定

+

社内浸透カード制作

45日間伴走プログラム

45日間で集中策定

パーパス・MVVで、会社方針の軸づくり。

45日間の伴走プログラムで、PMVV(パーパス/ミッション/ビジョン/バリュー)の策定をご支援します。また、社内浸透のためのPMVVカード(社員全員分)を制作します。

会社組織の判断と行動のブレをなくす「軸」を定めることで、経営力の強化を図ります。

1〜5年分の経営ビジョン策定

30日間伴走プログラム

30日間で集中策定

1〜5年分の「会社の目標」の明確化

30日間の伴走プログラムで、1〜5年後の経営ビジョンを策定します。各年度の売上・利益・客数・単価などの数値目標と、「将来のありたい姿」の定性目標を定めることで、会社の目指す目標を明確にします。

中長期経営戦略策定

(事業計画書作成)

60日間伴走支援プログラム

60日間で策定する

1〜5年間の中長期経営戦略立案(事業計画書作成)

支援プログラム

60日間で策定する、1〜5年間の中長期経営戦略立案支援プログラムです。経営ビジョン策定や環境分析をはじめ、全社戦略・事業戦略・機能戦略および具体的な施策(アクションプラン)を明確に示し、事業計画書を作成します。

BtoB向け

Webマーケティングコンサル

60日間+実行伴走支援

AI時代の集客方法から商談化まで。

BtoB特化 Webマーケティング

コンサルティング

BtoBビジネス事業者に特化した、短期集中(60日間)でWebマーケティング集客戦略策定、およびその後の実行支援までを伴走するコンサルティングサービスです。

ChatGPTやGemini、Google AI Overviews等に推薦されるLLMO対策をはじめ、SEO対策・SNSマーケティング・Web広告出稿・アクセス解析・KPI設定などの集客方法から商談化までを導線設計し、その後は月1回の定期PDCAミーティングで数値を確認しながら、改善・最適化を繰り返し売上につながる施策を継続支援します。

BtoC向け

Webマーケティング

60日間+実行伴走支援

感覚頼りから、仕組み化へ。

BtoC特化 Webマーケティング

コンサルティング

建設・小売・飲食・美容・サービス業などBtoCビジネス事業者向けにWebマーケティングの集客戦略から実行までを伴走支援するサービスです。

短期集中(60日間)でLLMO対策(AI対策)・SEO対策・SNSマーケティング・Web広告出稿・アクセス解析・KPI設定などの集客導線と施策方針を整理し、その後は月1回の定期PDCAミーティングで数値を確認しながら、改善・最適化を繰り返し売上につながる施策を継続支援します。

AI・DX選定&導入コンサル

製造業向け

AI・DX選定&導入支援

90日間伴走プログラム

製造業向けAI・DXツール選定&導入コンサル

90日間伴走プログラム

製造進捗を可視化するIoTや進捗管理用デジタルサイネージ、画像検査AI、作業支援AIなど、製造業に特化したAI・DXツールの選定と導入をご支援します。

小売/飲食業向け

AI・DX選定&導入支援

90日間伴走プログラム

小売/飲食業向けAI・DXツール選定&導入コンサル

90日間伴走プログラム

モバイルオーダーやデジタルサイネージ、MEO、LINEなどのWebマーケティングや、需要予測AI・顧客データ分析など、小売・飲食業に特化したAI・DXツールの選定と導入をご支援します。

クラウド配信

デジタルサイネージ導入支援

デジタルサイネージ導入&配信コンテンツ制作支援

クラウドで遠隔配信管理が可能なデジタルサイネージの導入と、サイネージに表示するコンテンツ(写真・動画・デザイン)の制作をご支援します。

クラウド配信

動画マニュアル導入支援

動画マニュアル導入&マニュアル制作支援

人材育成として効果的な動画マニュアルDXのプラットフォーム構築をはじめ、動画マニュアル制作をご支援します。

ご依頼の流れ

貴社の課題に応じて、様々なGoodなご支援を用意しています。

-

1

- お問い合わせ・初回オンライン相談(無料)

- フォームよりご連絡ください。メールにて折り返しご連絡いたします。

-

2

- 初回オンライン相談(無料)

- オンラインにて、貴社の課題やご希望の支援プラン・研修プランについてお聞かせいただき、

ご支援の内容・進め方・料金についてご説明します。

-

3

- お申し込み / ご支援・研修実施

- プラン確定後、具体的なご支援・日程を決め、ご支援・研修を開始いたします。

よくあるご質問

どのような企業が対象ですか?

主に従業員数5名〜300名規模の中小企業を対象としています。業種は問いませんが、経営の方向性や中期ビジョンを明確にしたい企業、パーパスやMVVを言語化し組織に浸透させたい企業、人材育成を強化したい企業に多くご利用いただいています。

パーパス・MVV・中期ビジョン策定は、どこまで支援してもらえますか?

経営者へのヒアリングから始まり、パーパス・MVV・中期ビジョンの設計、言語化、社内浸透のためのPMVVカードの作成までを一貫して伴走します。

「伴走型コンサルティング」とはどのような支援ですか?

課題や戦略を一方的に提案するのではなく、定期的な1on1やミーティングを通じて、実行・改善まで継続的に関わる支援スタイルです。経営者や現場と同じ目線で考え、現場で使える形に落とし込むことを大切にしています。

AI・DX導入支援では、具体的に何をしてもらえますか?

企業の課題や業務内容を整理した上で、適切なAI・DXソリューションの選定から導入・活用方法の設計までを支援します。ツール導入が目的ではなく、業務効率化や意思決定の質向上につながる活用を重視しています。

ITやAIに詳しくない会社でも相談できますか?

はい、問題ありません。専門用語を極力使わず、現場の業務や課題を起点にご説明します。ITやAIが目的化しないよう、経営や組織にどう活かすかを重視した支援を行っています。

人材育成研修(リスキリング)ではどのような内容を扱っていますか?

社内Webマーター養成研修、写真撮影研修、動画撮影研修をはじめとしたクリエイティブ研修や、事業計画書作成研修、新規事業立ち上げ研修などのビジネス研修など、実務に直結する内容を中心に提供しています。座学だけでなく、実際に手を動かしながら学べる実践型研修が特徴です。

研修は単発でも依頼できますか?

はい、単発でのご依頼にも対応しています。また、経営コンサルティングと組み合わせて、組織全体の方針に沿った研修設計を行うことも可能です。

名古屋以外の企業でも対応可能ですか?

はい、全国対応しています。オンラインでの打ち合わせや研修にも対応しており、地域を問わずご相談いただけます。

どのような流れで支援が始まりますか?

まずは初回ヒアリングで、現状の課題や目指す方向性をお伺いします。その上で、貴社に合った支援内容や進め方をご提案し、合意のもと伴走支援をスタートします。

まだ課題が整理できていない段階でも相談できますか?

はい、多くの企業がその状態からご相談いただいています。対話を通じて課題や優先順位を整理し、必要な支援内容を一緒に明確にしていきます。

パーパスやMVVは何のために必要ですか?

パーパスやMVVを明確にすることで、企業文化や価値観・将来のビジョンが見える化します。社外へのブランディングだけでなく、社内向けのインナーマーケティング、共感する人材を集めやすくなるため、採用・定着改善にもつながります。

ある業務のDX化を検討しているのですが、良いツールを探していただけませんか?

まずは貴社の業務における課題の詳細をお聞かせください。課題解決に向けた良いDXツールを選定しましょう。

AIを導入したいのですが、ツールAとツールBで迷っています。どちらが自社に合いますか?

必要な機能やご予算などから、貴社に合うツールを選定いたします。

AIやDXツールの費用を知りたいのですが、ベンダーからの営業は困るので調べていただけませんか?

貴社の具体的な情報を開示する前にDXツールベンダーに機能や費用を確認いたします。